摘要:对于科幻,无论在文学还是电影领域,都只能算是小众阵营,但更多人终于开始试图了解本土科幻,开始相信未来并非触不可及。

划重点:

1、无论是纸媒还是网媒,都称今年为“中国科幻电影元年”。

2、中国科幻电影,其实才刚刚学会走路。

3、21世纪的最初十年,科幻文学已经开始酝酿它的黄金时代。

你也许还想看这些↓↓↓

下面文章约2298字,你可以花4分钟进行阅读↓↓↓

“如果宇宙真的无限之大,那么一切可能,都将成为必然。”

终于,无论是纸媒还是网媒,都能挺胸直背,打下“中国科幻电影元年”这个标题。

但光芒万丈的词汇背后,隐含的却是这样一种假设——

中国科幻电影,其实才刚刚学会走路。

我们热泪盈眶之余,不该忽视困顿的实情:我们国家此前的确未曾有过大体量、大制作的工业化科幻电影。

但对于科幻,这一无论在文学还是电影领域,都只能算是小众的阵营,中国也并非没有自己的履历。

所以,无论“元年”一词是否还有待商榷,更多人终于开始试图了解本土科幻,开始相信未来并非触不可及。

我也想管中窥豹一番,聊聊本土科幻的前世今生,及属于未来的那些可能。

作为电影最重要的母体之一,文学是避不开的话题。19世纪末,李提摩太,一位英国传教士,开启了科幻小说进入中国的元年。

1904年,《绣像小说》杂志,发表了一部名为《月球殖民地》的原创作品。虽然我们如今仍未知道这位仁兄真名实姓,这部小说也是未完结残本,但他的确是中国有据可考的原创科幻小说鼻祖。

鲁迅,梁启超等,都曾大量翻译西方科幻作品,当然彼时并未有科幻这一概念,依然统称为“科学小说”。

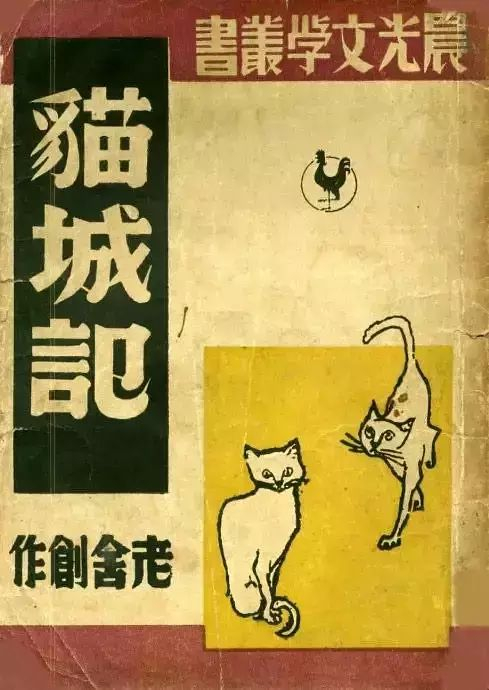

老舍,看到这个名字先别急惊讶。

一篇《猫城记》,开启了本土科幻中的“恶托邦”流派,这一读起来有些拗口,与“乌托邦”完全对立的作品,甚至还有谣言说它可能获得诺贝尔奖。

郑文光,新中国科幻小说之父。

在建国五年后,以一篇《从地球到火星》掀起了遍及北京的天文热潮。而后不过两年时间,他的《火星建设者》一文,就在苏联世界青年联欢会上,获得了科幻类型奖,这也是本土科幻小说所荣获的第一个国际性奖项。

1978年,叶永烈作品《小灵通漫游未来》出版,继处女作《石油蛋白》后第一部代表作,首印150万册的傲人成绩,也让科幻小说头一次走进畅销书榜单。更为人熟悉的《十万个为什么》,他也在编著者之列。

同年,《珊瑚岛上的死光》由童恩正创作出炉,文学性远高于大部分前辈,及未来成功的影视改编,公认中国第一部真正意义上的科幻电影,让1978年成为中国科幻史上的重要节点。

1982年,在《科幻海洋》、《智慧树》、《中国科幻小说报》等一系列刊物创刊之时,中国科幻似乎迎来了自己最好的时代。但盛世短暂,好景不长。改革开放春风下,本土科幻却遭遇了历史上第二次寒潮,后果之烈,相比文革更加惨绝。

文学界的集体沉默,也牵扯着电影界的发展。所幸还有几部电影投拍。

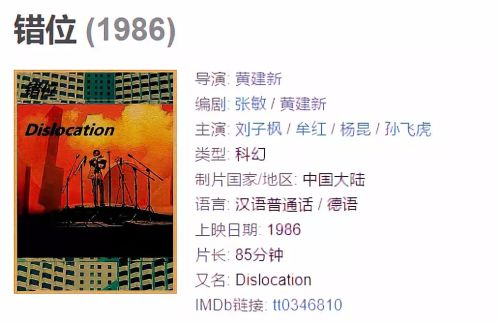

1986年,以《黑炮事件》为代表作的导演黄建新,在西安电影制片厂拍摄了故事片《错位》。

相较于占比不多的科幻设定,《错位》以其超越时代的影像风格,与对中国官场哲学的辛辣讽刺,在电影史上都有其特殊地位,但总而言之,它更像一部荒诞讽刺的政治寓言。

时间到达1991年,整个90年代,堪称短暂的中国文艺复兴时期,大量杰出作品一一涌现,《奇谈》杂志也正式更名为《科幻世界》,世界科幻小说协会也在成都开始举办。这一后来成为中国科幻文学第一阵地的杂志,承载了太多值得大书特书的丰功伟业。

1993年,第三位大将横空出世,王晋康带来了处女作《亚当回归》,也带来了核心科幻理念。

柳文扬,潘海天,杨鹏,韩建国,绿杨,周宇坤,星河,谭力等大批优秀作者井喷般出现。整个90年代有超过五百名作者发表过科幻小说,中国科幻银河奖也举办了整整十届。

而科幻电影,依然乏善可陈。

这里,还得提一下97年另一部儿童惊悚科幻片《疯狂的兔子》。

编剧张之路,也是《霹雳贝贝》的作者,但本片之惊悚诡异,与前者大相径庭,而背后隐喻,更是令人胆寒。

终于,1999年。

一篇名为《假如记忆可以移植》的文章,与当年高考作文题重合,一时间满城风雨,在死寂一般的八十年代后,科幻终于又回到了主流媒体视野。在无比重视考试的这片土地上,这一爆炸性的偶然,终于让死水起了微澜。

21世纪的最初十年,科幻文学已经开始酝酿它的黄金时代。

同时,科幻文学理论与体系建设课题,获得了国家社会科学基金会资助,学术理论界的大门,终于向科幻敞开。且《科幻世界》杂志社副社长姚海军主持的视野工程,也启动了《世界科幻大师丛书》的出版工作,这是目前规模最大的科幻丛书。

2010年,星云奖的创办,与银河奖一同激励作者;刘慈欣,郝景芳也拿下雨果奖,科幻成就开始进入政治高层视野,本土科幻也不再只能依赖《科幻世界》一人独撑,各地以造血为目的的奖项纷至沓来。2014年,副主席与35位科幻科普作者代表座谈,从国家层面对科幻创作给予了期望和肯定。

但科幻电影,却万马齐喑究可哀。除了几部沽名钓誉之作,还只停留在专业院校的学生习作中。

即使是对国产科幻片,最抱有希望的那群人,也难免在长夜哀叹。贺岁片,古装片,喜剧片从90年代开始你方唱罢我登场,但对电影工业体系要求最高的科幻片,却反照出现实的金玉其外。

直到《流浪地球》上映的那一天,这一切才开始改变。

在《2018中国科幻产业报告》中,科幻产业产值已经过140亿元,其中大部分,都是科幻影视的功劳。

但这是2017年,那时还没有小破球。吊诡的部分来了,这些产值究竟来自何处?

答案很简单,大量粗制滥造以所谓环境和形式之名,博取资本信赖的“科幻”网剧。那些所谓的东方化尝试,其实就是狗血玛丽苏,它们不仅没有丝毫前瞻性想象,对科学对技术对社会也只是东施效颦般拙劣乱吹,这种充斥在各个类型中的乱象,在《流浪地球》爆火后,在资本重拾信心后,也在摩拳擦掌,准备浑水摸鱼。

如果把擦边球和分杯羹的搅局者,误解为是对大众科幻热情的表现,那与自掘坟墓无疑。

刘慈欣有一句尖刻但不乏启发的点评,指出了繁花似锦下不容小觑的创意空洞。

“ 现在,科幻文学有一种无意识或有意识的‘去灵魂化’,这就是我所说的科幻所面临的更大威胁,它在从根本上动摇科幻存在的基础。当我们把目光从星空收回,投向怨男信女们可怜巴巴的小心灵时,科幻离死就不远了。”

如果我们只依赖几位大牛的支撑,那么也许未来充斥银幕的,就是《三休大战三体》。

《流浪地球》从0到1,经历的漫长打磨,乃至撤资惨剧,和付出无数血泪才部分克服的产业乃至整个受众的系统性困境。这种责任和态度以及幸运,都不是可以简单复制的东西。

就像前日持续发酵的评分之争,无数屁股之中,鲜见脑袋踪影。

但可惜的是,屁股并不能创造任何作品。

来源:第十放映室