摘要:交女朋友,吃一顿饭至少300元,相当于猫吃一个月的猫粮;周边旅行两天至少3000元,相当于买一只猫还有余。养猫还是养女朋友,选择很简单。

划重点:

1、著名猫奴陆游在写下名篇“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”的当天,也留下了“溪柴火软蛮毡暖,我与狸奴不出门”这样的宠猫宣言。

2、万历皇帝朱翊钧,沿袭了明朝皇帝世代的猫奴基因,尤其张居正死后,他更沉湎于酒色和养猫,皇宫里猫的数量泛滥。

3、到了近代,中国文人越发对猫痴迷。民国时代的名人猫奴,足以列一张很长的单子:老舍、丰子恺、徐悲鸿、徐志摩、胡适、杨绛、钱钟书、林徽因、季羡林、冰心……除了鲁迅先生,几乎没有作家不爱猫。此间大量关于猫的文学作品,让猫彻底脱离原本的身份,逐渐符号化。

你也许还想看这些↓↓↓

下面文章约2800字,你可以花6分钟进行阅读↓↓↓

1560年,嘉靖皇帝朱厚熜的猫死了。

金棺厚葬并不足以安慰朱厚熜失去挚爱的悲痛,于是他又办了一场新概念作文大赛,要求大臣们为他的爱猫“荐度超生”。可能是这个命题作文着实超纲,征集到的文章没有一篇能叫朱厚熜满意的。

直到一个叫袁炜的大臣挥笔成章,呈交了一篇文采飞扬的祭文,文中一句“化狮为龙”让朱厚熜大为赞赏。爱猫及人的皇帝大手一挥,袁炜的命运也就此开挂:从区区一个礼部学士直线升职为吏部侍郎,没过多久又升宗伯,加一品,入内阁。其晋升之速,前所未有。

说起来,袁炜不是明朝第一个因为猫而加官进爵的人,明仁宗那会儿,一介布衣杨士奇靠“静者蓄威、动者御变”、“乐我皇道、牙爪是司”几句话,也同样一步青云。万历年间,史学家沈德符带着嫉妒的语气感叹:就凭只猫,袁炜和杨士奇居然都能在半年内飞黄腾达!

万历皇帝朱翊钧,沿袭了明朝皇帝世代的猫奴基因,尤其张居正死后,他更沉湎于酒色和养猫,皇宫里猫的数量泛滥,遇到年幼的皇子公主就“相遘而争,相诱而嗥” ,吓死了好几个。几百年后,有一些学者试图分析明朝衰亡的本质原因,有人则把这锅放在了猫身上。

嘉靖皇帝金棺葬猫、袁炜凭咏猫升官、万历皇帝沉溺养猫的故事,其实只是两千年中国猫文化里一个个小小的缩影。在中国漫长的历史中,猫从捕鼠的家畜,先是变成文人的宠物,后又晋级为大众的“猫主子”,仿佛沿着一架长长的梯子,慢慢地爬到了食物链顶端。

万事万物,皆有溯源,中国人撸猫热潮所代表和映射的东西,远比我们想象的复杂。全民萌宠背后的秘密,就是这篇文章的主要内容。按照公号的老习惯,本文将分成四个部分:

1、古为猫狂:中国猫奴演化简史

2、 全民萌宠:云养猫的流量时代

3、 猫型社会:老龄化结构的宿命

下面进入正文部分。

中国文人爱猫,像是一场能穿透时空集体式的不约而同。而在历代猫奴中,宋代文人尤爱咏猫、画猫和撸猫。

宋朝商品经济的大力发展和城市都邑的繁荣发达,是撸猫热的直接动因:人民的物质生活条件变高了,对享乐的追求与日俱增,猫也从“捕鼠于田间以饱自腹”的下九流地位,一跃而为“睡美人于怀中鱼肉食之”的老爷身份,成为权贵和富人们消遣和赏玩的工具。

不仅不用再自己捕食,南宋时期的杭州也出现了宠物市场,猫窝、猫粮、改猫犬(给猫做美容)等猫相关产业链齐全,花样招数不比现代少,猫的吸金能力可见一斑。今天很多猫奴们为了猫主子鞠躬尽瘁,孰不知早在几百年前,祖先们就已经率先创造出了“猫经济”。

著名猫奴陆游在写下名篇“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”的当天,也留下了“溪柴火软蛮毡暖,我与狸奴不出门”这样的宠猫宣言。晚年被罢官后,陆游家境窘迫,饥一顿饱一顿,看到自家主子跟着受苦,陆游写了一首诗来表达愧疚之意。有诗为证:

裹盐迎得小狸奴,尽护山房万卷书;

惭愧家贫策勋薄,寒无毡坐食无鱼。

宋代文人雅士对猫的喜爱,直接传递给了明朝。明朝除了皇帝们大都是猫奴外,普通百姓也对猫喜爱有加。不过到了清朝,满族皇帝青睐能够帮助打猎的狗,猫在紫禁城的地位一落千丈,不过这没有阻碍民间文人对猫的追捧,咸丰年间甚至出现了《猫苑》这种百科全书式的著作。

到了近代,中国文人越发对猫痴迷。民国时代的名人猫奴,足以列一张很长的单子:老舍、丰子恺、徐悲鸿、徐志摩、胡适、杨绛、钱钟书、林徽因、季羡林、冰心……除了鲁迅先生,几乎没有作家不爱猫。此间大量关于猫的文学作品,让猫彻底脱离原本的身份,逐渐符号化。

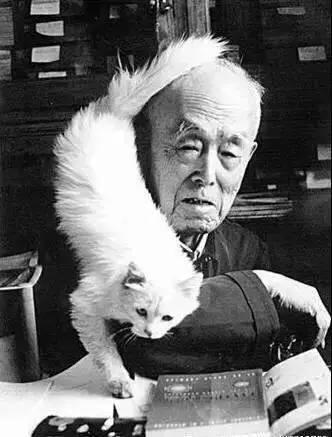

季羡林与猫

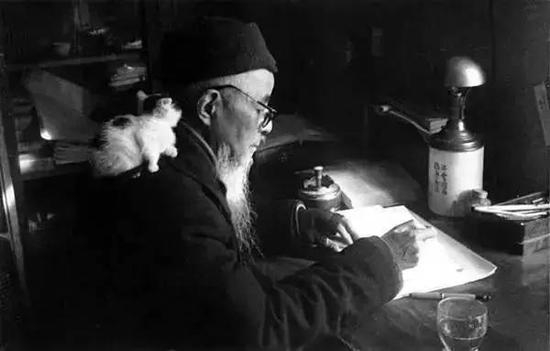

丰子恺与猫

老舍与猫

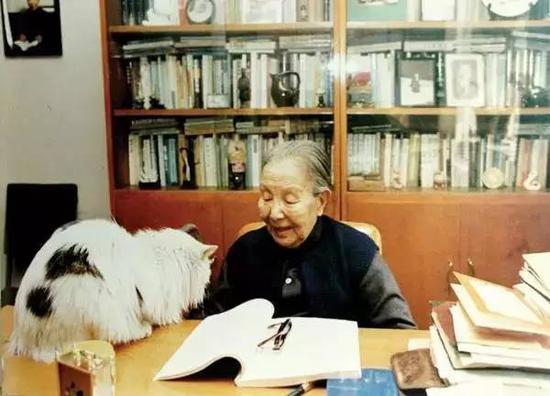

冰心先生与猫

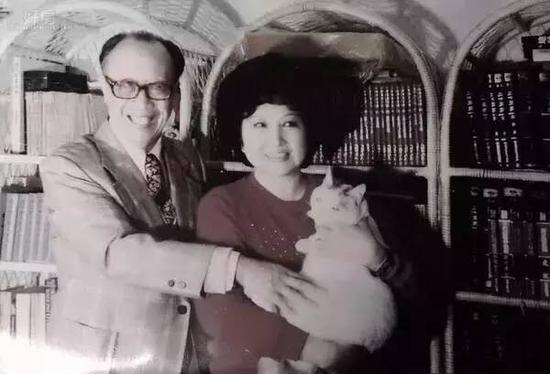

梁实秋夫妇与猫

从中国人开始驯化家猫的两汉时代开始,到反过来猫驯化俘获几乎所有文人骚客的民国时期结束,猫用了两千年的时间从捕鼠动物晋级为文人萌宠。但坦白讲,爱猫吸猫的现象仍旧局限在以文人雅士为代表的精英阶层中,全民级别的撸猫热在中国尚未出现,猫在食物链上还差最后一跃。

到了现代,2018年,有宠物食品厂商意外发现一个有意思的数据:狗的食品消费明显减少,而猫的消费却在上涨。

原因不难推导:从资金上来测算,养狗需要耗费的财力几乎是猫的3倍;从空间上来测算,养狗需要主人有更大的房子;从精力上来测算,养狗需要主人一天至少两次带出户外活动。因此,养猫和养狗在2018年出现分化的原因很骨感:没钱、没房、没时间。

中国限制城镇化土地使用面积、人均居住空间狭小,而随着房价的上涨,年轻人可负担的房子越来越小,这为不需要多少活动空间的猫在中国形成天然的绝佳生存环境。

除了金钱、房子和时间因素之外,年轻人热衷养猫还跟一整代的心态有关。

不论是在网上吸猫,还是各种群体舆论的发声,中国年轻网民的这种自发式集体行为,其群体特性其实和近来引发热议的“空巢青年” 群体非常相似。根据2017年数据显示,单身、远离家乡、年龄在29-39岁的青年人数高达5800万人,这些人都是云养猫的主力人群。

同样参考日本老龄化和少子化的经验,尽管云养猫已成星火燎原之势,但猫文化和猫产业在中国,仅仅是刚刚起步而已。

我有个朋友在一家互联网公司做市场,和他养的虎斑猫同住在一间25平米的合租房里。今年28岁,单身两年,被远在老家的父母频繁催婚。两年前,失恋的他在小区里收养了这只虎斑猫,猫的到来让他“终于在偌大的上海找到家的感觉”,弥补了内心的空洞。

有了猫后,他越发对人际交往失去兴趣,周末几无社交,甚至和我算了一笔账:交女朋友,吃一顿饭至少300元,相当于猫吃一个月的猫粮;看一场电影至少120元,相当于8袋德国进口猫饼干;周边旅行两天至少3000元,相当于买一只猫还有余。养猫还是养女朋友,选择很简单。

前两天我们一起吃饭,他和我分享了三个消息:一,他幸免于公司的裁员潮,但要被降薪;二,尽管被降薪,但他打算再领养一只猫,给虎斑猫作伴,降低猫的孤独感;三,他明确告诉父母要过两年再结婚,结婚了也不打算生小孩。他的这种心态,与日本那帮养猫的年轻人的心态别无二致。

在计划生育被写入基本国策的十年后,1994年,近40位人口学学者曾聚在北戴河进行了一场关于中国生育率下降的学术讨论,会议中达成了一致的结论:中国已跨入低生育率国家行列。后来的事实表明,专家的结论没有问题,但中国生育意愿低迷的速度和程度,远超所有人预期。

1988年是中国最后一波“婴儿潮”,当年的人口增长率达到了1.61%,到了1998年,该数字首次降到1%以下(日本是1976年),2008年,这一数字降低到了0.51%。而刚刚过去的2018年,这一数字更是下探到0.38%(日本是1995年),而出生人口只有1523万人,创了1961年以来的新低。

被贴上独子化、少子化和老龄化标签的中国社会,必然会步日本猫型社会的后尘。

很多站批判学派的人认为,中国越来越多的青年人“吸猫成瘾”是一种扭曲的猫文化现象,甚至有的学者将该现象定义为青年亚文化的缩影,是中国主流文化开始退潮、个性文化张扬的征兆。这些批判猫文化的人其实不明白,推动中国年轻人吸猫成瘾的力量,是人口结构,而非其他。

为什么偏偏是猫?科学官方解释认为,猫外表肖似婴儿,拥有“怜幼触发特质”(baby releasers),这个特性极易让人类联想到自己的孩童并相应地释放出荷尔蒙——母性。而为什么我们会甘愿成为猫奴?有一个理由十分的冠冕堂皇:猫的行为特征符合青年人的自身价值追求——不打扰、不麻烦。

此外,几乎所有宠物研究报告都有同一个结论:超过70%的人养宠只是为了陪伴。

虽然结论不够精确,但比较接近事实:不同于古代文人养猫为捕鼠,不同于近代文人养猫为寄情,对已经进入老龄化社会的现代中国来说,养猫恐怕已经成为很多青年人的首选,事实上,不管愿不愿意承认,猫已经是一代年轻人能够享受到的最廉价的陪伴。

经过几千年漫长的演化,猫从捕鼠家畜,到全民萌宠,最终在人口结构的推动下,深深地嵌入到了普通人的生活里,这是猫的胜利,也是人的宿命。

来源:喜樂阿