摘要:“关于正当防卫的新一轮讨论又来了,而是否防卫过当,关键是它。”

编者按:8月28日,昆山市公安局发布警情通报,经初步调查,两名伤者分别是刘某某(男,36岁)和于某某(男,41岁)。当晚,双方在震川路、顺帆路路口因行车问题引发口角导致冲突。冲突中双方受伤,刘某某经抢救无效死亡,于某某没有生命危险。此事引起了网民对于“正当防卫”新一轮的讨论↓↓↓

精彩看点:

①专家回应反杀男是否防卫过当:关键是“它”。

②有研究者从全国各级法院公示的正当防卫的案件中调取了 226 份判决书,其中绝大部分被判为不构成正当防卫或防卫过当,认定正当防卫的仅为 6%。在中国构成正当防卫有多难?

③历史上:将自我防卫视作自然权利的主张,可追溯至 17 世纪。

视频|专家回应反杀男是否防卫过当:看致命伤是前5刀还是后2刀

视频|专家回应反杀男是否防卫过当:看致命伤是前5刀还是后2刀

全文4000字左右,大约需要8分钟,请往下阅读↓↓↓

※专家回应反杀男是否防卫过当

观点一:情况紧急,有无限防卫权

南理工大学法学院讲师叶竹盛则认为,根据刑法刑法第二十条第三款无限防卫权法条,案子符合正当防卫不应定罪。

上海大邦律师事务所律师丁金坤认为,就视频而言,纹身男行凶在先,数刀砍向电动车男,幸而躲过,否则早已非死即伤。之后,电动车男捡刀反砍,使纹身男丧失攻击能力,这个过程属于正当防卫无疑,如果刀被纹身男捡到,必然危害。

有疑问的是,纹身男逃窜之后,电动车男还予以追砍,是否防卫过当?

我国《刑法》第二十条规定,对于为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。《刑法》还规定,对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。

“纹身男逃窜之后,还可能反扑,譬如再去找武器或者纠集同伙,故危险尚未解除,电动车男继续使其丧失作恶能力,仍然属于正当防卫。”丁金坤认为,彼时情况紧迫,生死存亡,电动车男追砍之,确保自己安全,无可厚非,而要求电动车男应止则止,行动如机器,不合人性。所以本案应定性为正当防卫,不承担刑事责任。

北京大悦律师事务所的梁宏刚律师接受澎湃新闻采访时表示,是否认定正当防卫,与时机条件和限度条件相关。他认为,电动车男子事前无任何过错,宝马男违章压线、过错在先,殴打在先,持刀砍杀在先,骑车男子虽然捡到刀,但危险并未停止,防卫不当或停止防卫,将会再次受到侵害,骑车男子行为应该定性为正当防卫。

观点二:不法侵害已结束,追砍属防卫过当

刑法专家邓学平律师认为,判断是否正当防卫,要看致命伤是前5刀还是后2刀。

而在京师律师事务所律师钟兰安看来,这个案子是正当防卫和防卫过当的“教科书式经典案例”。钟兰安接受澎湃新闻采访时认为,电动车男的行为前期属于正当防卫,在宝马男逃避时仍步步紧逼,挥刀伤害,已转化为防卫过当。

不少观点认为,如果宝马男子逃窜后,再去找武器或者纠结同伙,可能会再次进行侵害,所以危险还未解除,不法侵害还在继续,应当认为正当防卫。对此,钟兰安有不同看法,他表示,防卫过当有几种,其中一种就是假想防卫。所谓的假想防卫,就在现实的危害性上没有发生的时候,然后行为人就已经开始进行了防卫。“比如昆山事件,宝马司机砍刀脱手后被追砍,有好几种可能,第一种就是回车里拿枪或刀,回来继续实施攻击;第二种就是把玻璃窗一关,驾车逃跑,或者就是关上窗户后在车内打电话求救。”

“这种假想防卫,实际并未发生,如果认定为正当防卫,那就会出现无限假想,无限防卫的情况。”钟兰安认为。

钟兰安认为,不应该给各方行为人贴过多的标签,“很多人说,这个刘某开宝马,酒后违章驾驶,又是纹身,还拿到砍人,认为这种人简直就是‘黑社会’,就应该被砍死。这种情绪化表达是与法治精神背道而驰的。从实际情况来看,刘某不足以被防卫过当伤害致死,于某应该承担相应责任。”

※正当防卫有多难

在中国司法实践中,案件被告提出正当防卫的话,得到法院承认的情况相当少见。

有研究者从全国各级法院公示的正当防卫的案件中调取了 226 份判决书,其中绝大部分被判为不构成正当防卫或防卫过当,认定正当防卫的仅为 6%。

这一现象的直接原因,是中国法院认定正当防卫的门槛过高。

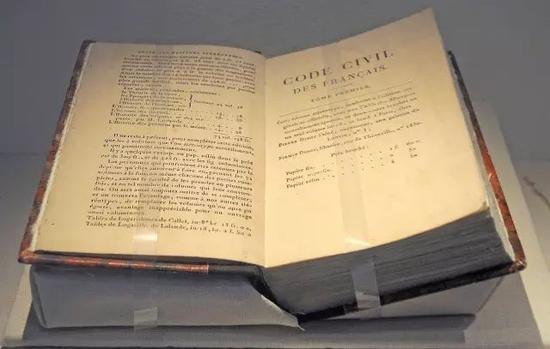

中国刑法对正当防卫的规定,见于刑法第 20 条:

为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。

正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。

对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。

法条虽然字句清晰,但法官在处理具体的案情时,并不是依据这些措辞抽象的法条,而是参照刑法理论,从法条中提取归纳出某种情形的条件,再将其与案情一一比对认定。

在这一过程中,正当防卫的门槛就被提到了一个极难满足的层级。

高等教育出版社的红本刑法教材多采用通说观点。而较有学术追求的法学院则会选用张明楷的《刑法学》。

中国刑法通说认为,构成正当防卫的条件包括以下几项:

一、起因条件,正当防卫的起因必须是客观存在的不法侵害。

二、时间条件,即不法侵害正在进行当中。

三、主观条件,具有防卫意识。即防卫人要认识到不法侵害正在进行,且其防卫行为是为了制止侵害、保护合法权益。

四、对象条件,即防卫行为是针对不法侵害人进行的。

五、限度条件,即防卫行为不能明显超过制止侵害的必要限度,否则构成防卫过当。

经过这样一番重组,看似简单的法条立刻变得复杂无比,而且在具体实践中,还被混入有中国特色的种种问题。

以规定最明确的“起因条件”为例。刑法学者张明楷指出,虽然刑法明文规定,正当防卫的起因可以是对人身、财产和其他权利的侵害,但中国司法实践中,往往只有在防卫人面对谋杀、强奸、抢劫几种特定侵害行为时,其自卫行为才能得到公诉方和法院的认可。如果是在故意伤害行为或侵害名誉权行为面前还手自卫,一般会被当作互殴处理,不认定为正当防卫。

“时间条件”也经常引起争议。2004 年,长沙出租车司机撞死劫匪的案件被法院判为正当防卫不成立,就是因为司机是在劫匪逃离过程中将其撞死,劫匪的侵害行为已经中止,不满足时间条件的要求。

同理,2016 年丈夫打伤强奸犯的案件,也发生在强奸行为中止后,因此不构成正当防卫。

“限度条件”在实践中也很麻烦。如中国大部分考核方法一样,大多数法官对防卫者行为是否超过必要限度的判断,主要是针对行为的结果,而不是防卫者的具体境遇。若遭到群殴,以刀子等冷兵器突围,极有可能因造成多人伤亡,而被法院认定为防卫过当。

最麻烦、对防卫者也最不利的,则是对防卫者“主观条件”的认定。中国刑法通说认为,防卫人必须意识到自己的目的是为了制止侵害,而不能是故意侵害他人。如果是带有复仇目的的行为,则因为具有侵害他人的故意,对其主观条件的判断就是只有犯罪意思、没有防卫意思,不能认定为正当防卫。

可想而知,防卫人的“主观条件”并不容易认定,需要通过防卫者自己的供述和其他客观证据来综合推理。由于司法机关习惯于有罪推定的办案方法,而防卫者往往是案件的被告,面对公诉方和法院处于不利地位,从严判决的可能性便有所增加。

以 2000 年四川泸县的一起案件为例:被告人杨某的公公王某(本案被害人)多次纠缠杨某,欲与其发生性关系。某日,王某又欲与杨某发生性关系,双方发生拉扯,王不慎摔倒在地,在无亮光的情形下,被告人杨某摸着狗槽砸伤王某头部。

检察院和法院认为,虽然缺乏证据证明被告人有非法剥夺他人生命的主观故意,但该案的被告人长期受到受害人的性侵犯,在主观上对受害人已经产生仇恨情绪。在再次受到性侵犯时,被告首要考虑的是拿起较重的狗槽向人头部砸,基于长期的屈辱和仇恨感,其对被害人的伤亡结果是持放任甚至是追求的态度,也就是间接故意甚或直接故意。因此,一审检察院和法院均认定被告人不构成正当防卫,成立故意伤害罪。

面对这种判决,绝大多数人都很难不对被告人报以同情。

但是,中国对正当防卫的种种限定,在各国法律中并非孤例。在以成文法为中心的大陆法系国家,法院依据刑法理论得出上述结论实属必然。对正当防卫主观条件的要求,最早也是德国刑事判例与刑法学提出的。日本刑法理论则花大量精力对各种情况下使用武力的必要限度作了大量技术性规定。

当然,德国、日本等大陆法系国家的诉讼制度较为完善,判决结果不会全面违背公众的道德常识。

正当防卫在这类国家,更多被视作一项法定的违法阻却性事由。立法者和司法人员主要注重的是维护法律秩序的统一,防止嫌疑人钻法律空子脱罪,甚至以“正当防卫”之名行故意杀人之实,因此必须在技术层面进行细致的规定。

不过,大陆法系的这种观念虽有其道理,却或许忽略了事实的另一面:与机械狭隘的法条认知不同,正当防卫是人类漫长历史形成的共识。某种程度上,它可以被视作一项自然权利。

※作为自然权利的正当防卫

将自我防卫视作自然权利的主张,可追溯至 17 世纪。

霍布斯和洛克都将自我防卫视为自然法的第一定律,他们认为,对侵害作出反击,是人自我保存的本能,尽管人们用实施暴力的权利换取了主权国家的和平,但在无法及时得到法律救援的特定状况下,实施私力防卫行为仍是人的自然权利。

虽然这种论证更像是一种思想实验,但人类法制史的进程的确印证了他们的推理。无论古今中外,正当防卫都是一项普世性的法律规定。

公元前 5 世纪,古罗马《十二铜表法》第八表第 12 条就规定正当防卫的雏形:“如果夜间行窃,就地被杀,则杀死他应认为是合法的。”

古代中国同样如此。汉代律法规定:“无故入人室宅庐舍,上人车船,牵引人欲犯法者,其时格杀之,无罪”。唐代的《唐律疏议》则规定:“诸夜无故入人家,笞四十,主人登时杀者,勿论”。

近代成文法对正当防卫的规定,始于 1532 年制定的神圣罗马帝国《卡罗林纳刑法典》。法国大革命后,1791 年《法国刑法典》也继受了这个古老的法律规定,其第 6 条规定,“当杀人系出于正当防卫之现实的紧迫情形所支配时,这种杀人是合法的”。

此后,著名的《拿破仑法典》和 1871 年《德意志帝国刑法典》都继承了类似的规定并加以完善。正当防卫遂作为大陆法系刑法的重要部分延续至今。如今,没有一个国家的刑法不包括正当防卫的相关规定。

※从“撤退义务”到“坚守阵地”

在大陆法系国家,只有当不法侵害客观存在时,正当防卫才有可能成立。防卫行为是否超过必要限度,也多遵照客观标准,且客观标准的判断多由法官决定。

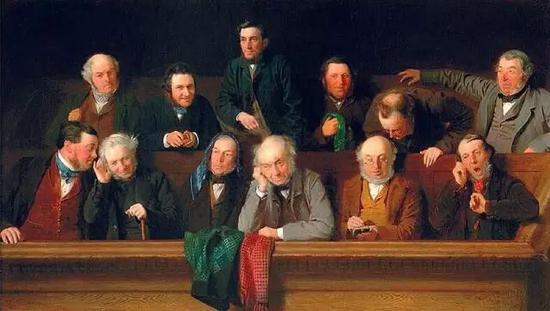

而普通法系仅要求“防卫人合理地相信为避免非法侵害而使用暴力是必要的”,即便认识错误,结果失当,也可以作合法辩护。合理的标准取决于普通人的一般认识,往往由陪审团判定。

大陆法系与普通法系对正当防卫的不同态度,是防卫人在诉讼过程中的不同地位决定的。

在大陆法系中,防卫人往往同时也是被告人和犯罪嫌疑人,在诉讼过程中,相对公诉方和法院处于不利地位。公诉方和法院倾向于像对待犯罪嫌疑人那样对待防卫人,因而降低了其脱罪的可能性。

在普通法系中,控辩双方平等争取平民组成的陪审团的认可。因为防卫人往往是先遭侵害的一方,其防卫行为往往能得到陪审团的朴素同情。由于陪审团具有决定是否有罪的权力,而生效判决又会成为判例法的一部分,如此形成的制度对防卫人的态度自然远比冷冰冰的成文法要有利。

在普通法系国家中,美国又是一个防卫权尤其强大的特例。绝大多数州甚至为此专门制定法令,不执行普通法的一般规定。

普通法对防卫的争议核心,在于“撤退义务”的规定。

2005 年,佛罗里达州率先通过一部法律,取消了公民在正当防卫前的撤退义务。这部法律被称为“坚守阵地”法,任何未从事非法活动的公民在合法停留的场所遭到侵犯,都可以用他合理相信的适当的暴力反击,包括使用致命武力。二十余个州随即也出台了类似的法律。

不过,事实上“坚守阵地”法还并不是美国最强力的正当防卫规定。历史上,美国一些州的公民不但有权抗击犯罪分子,甚至在面对警务人员的非法逮捕时,都有权以枪支弹药与警察对抗。

来源:综合澎湃新闻、壹读、大象公会