摘要:昨日凌晨,新中国“二十二大影星”之一王丹凤在上海逝世,享年94岁。

这是一个传奇谢幕的时代。

可能很多“90后”“00后”没听说过这个名字,但要说到“小燕子,穿花衣,年年春天来这里……”这首儿歌,应该就没有人不知道了。

王丹凤就是这首儿歌的原唱,还因此成了一代人心中的女神,广大男青年想要娶回家的对象。

但自从上世纪80年代息影以来,王丹凤便彻底断了和外界的联系,媒体约她采访,她只会说一句“我是不出来的”,然后一律婉拒。

直到去年上海电影节上,已经93岁高龄的王丹凤竟然露面了,上台接受了组委会颁发的终身成就奖。这次,她依然没有多说什么,只是简单致谢,接受万千掌声的拥戴。

有人说,王丹凤就像一只孔雀,年轻时独立、自信,美得不可方物,让人敬仰崇拜;到衰老时,就躲在一个远离人群的地方,独自老去。

但昔日的影迷,从来没有忘记她。在她的画册《春满人间》的见面会上,有很多六七十岁的老影迷,拄着拐杖一大早六七点就排起了队,只是为了看她一眼,看她过得好不好。

在这个瞬息万变的时代,一个演员,别说息影三十多年,就是三年不露面,可能很多观众就忘记了。王丹凤为什么能让人念念不忘?

她的美,决然是避不开的原因。“宁波人漂亮的多,如王丹凤,我想是沿海史前人种学关系。”这是张爱玲旅美时写给友人信中的一句。

王丹凤的五官确实标致,以现在的审美标准,她依然是个绝色美人,在那个年代更是如此。当时,夸一个女孩子好看,就说她长得有一点像王丹凤。

面对这样的赞美,王丹凤总是连忙摆手说:“我不美不美。那个时候的女演员都很美,我就是一个小影迷,运气好。”

要说起来,王丹凤进入演艺圈,确实有运气的成分。

王丹凤原名叫王玉凤,她爸爸经营着一家旅店,因为爱看戏,所以经常带着她出入各个剧院。耳濡目染久了,她也慢慢喜欢上了光彩华丽的舞台。

16岁那年,她跟着邻居去电影公司参观,正赶上电影《龙潭虎穴》在拍摄,导演朱石麟一下就看中了她,让她扮个小丫头端茶来试镜,没想到她十分上镜,而且非常抢眼。

虽然父母一开始并不同意,但她还是和导演签了3年的片约,还改了一个新名字“王丹凤”,意为“丹凤朝阳”。

看过王丹凤的上妆照,你就会理解父母的那份担心了。虽说“出名要趁早”,但一个涉世未深的小女孩,进了娱乐圈这个大染缸,又有哪个父母不担心?

签约第二年,王丹凤就在《新渔光曲》中担纲主演。虽然《渔光曲》是王人美的经典代表作,还曾经创造过票房纪录,但初出茅庐的王丹凤演起来毫不怯场,把一个受尽欺辱又贫穷善良的渔家女演得十分到位。

影片上映后,王丹凤一举成名,还被影迷们称为“小周璇”。

漂亮的面容,可以叩开演艺的大门,但也免不了被贴上花瓶的标签。想要走得长远,仅靠漂亮是远远不够的。对于这一点,年纪轻轻的王丹凤看得十分明白。

为了磨练演技,她开始疯狂接戏,《三朵花》《丹凤朝阳》《教师万岁》《青青河边草》……5年间,她一连拍了25部影片,在当时上海电影圈的女演员中,享有“高产女星”的声誉。

后来,香港的长城影片公司邀她赴港,她又一连拍了7部,在东南亚等地有了一大批粉丝。

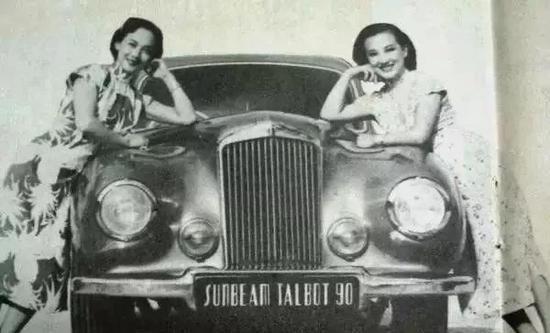

在香港,她还拍下了那张著名的“十大女星”合影,电影皇后胡蝶站中间,她站最右边,一副不争不抢的姿态。只是如今,这些人都已经不在世了。

从左至右:龚秋霞、罗兰、孙景璐、陈娟娟、陈云裳、胡蝶、周璇、李丽华、白光、王丹凤。

她在香港发展得不错,但在1950年回了上海。于公,她是为了投身新中国建设;于私,是为了完婚。

丈夫柳和清出身电影世家,完成学业后在家里的公司打理业务。“一开始我在一个餐厅见到他,他在那里吃饭。后来,他问我要照片,又常常到我家来。我妈就说你要当心点,他怎么天天来看你。其实我们就是在会客室说说话,写写毛笔字。”

后来,她又花了四五年时间考验他。“我到香港拍戏,他赶来,要我回上海结婚,我妈妈也觉得他人还可以。”于是,他们就回上海结婚了。

1951年元旦这一天,王丹凤与柳和清举办了婚礼。1月15日出版的《青青电影》杂志,特意用了整整两个版面的图文,报道了他们的结婚典礼。

婚礼如何盛大,王丹凤已经不太记得了,但回忆起那时的感情,她总是说:“结婚前没有考虑过别的人,结了婚跟其他夫妻也差不多,小意见总是有的,但他让着我嘛。”质朴又动人。

此后,王丹凤每次拍戏,柳和清都会为她留下影像,直到她息影的《玉色蝴蝶》。这样的浪漫也羡煞了他们周围的人。

婚后的生活幸福美满,但王丹凤也没放弃演艺事业。1952年,王丹凤加入了新组建的上海制片厂,先后出演了《护士日记》《女理发师》等多部影片。

在《护士日记》中,她饰演的青年护士简素华哼唱了儿歌《小燕子》:“小燕子,穿花衣,年年春天来这里……”

王丹凤记得当时导演跟她说:“我们不要女高音式的演唱,因为你是在哄孩子入睡,要轻轻的。”没想到,这首儿歌就此传唱了几十年,而她也成了当时男青年想要娶回家的对象。

为了塑造好这些社会主义工作者的形象,王丹凤在演技上也是没少下功夫。为了演好小护士,她不仅到上海护士专科学校学习,还访谈了好多即将毕业的护士。

为了演好理发师,她就去上海最有名的理发店学艺。“我在店里头,外头就有人敲窗户。后来我就不能去了,还好我学了一些。”

为了演好农村题材,她就跟同事一起下乡劳动,住在老农家里,戴个草帽便下地翻土了。

有人问她喜不喜欢农村生活,她笑着说:“凭心讲是不大喜欢的,蚂蟥怕得不得了呀。但是工作需要,得有生活。”

但生活就是有顺境,就会有逆境。

1963年,她出演的《桃花扇》受到了一些莫须有的攻击,她因此暂停了拍戏,直到1978年她才演了《儿子孙子和种子》和1980年的《玉色蝴蝶》。

两部影片都是当时的应景之作,虽然如今看来有些生硬教条,却是王丹凤最后的两部影片。

她从此息影了。最美好的倩影,最闪亮的年华,都留在了旧时的胶片上。

淡出影坛后,她没有赋闲在家,而是成了政协会议上频频亮相的社会活动家,一个促进友好往来的文化使者。

1985年1月20日,她和柳和清应邀来到华盛顿,参加里根的总统就职典礼。作为电影界人士,恐怕没有谁能像他们一样受此礼遇了。

他们顺路到了加拿大温哥华,探望了当时已经78岁的影后胡蝶。临别时,胡蝶将一对烧制着彩蝶图案的精美小瓷盆送给王丹凤,她说:“我一共只有两对,一对送你,一对自己留着。”

4年后,胡蝶病逝。王丹凤也成了大陆唯一探望过她的友人。

1989年,柳和清退休后,他们一起去了香港,开了一家名叫“功德林”的素食馆。不仅宾客满座,还成了沪港两地文化界人士云集之地。

香港的报纸如此评价“功德林”:别人开餐馆只管做生意,柳和清先生出身电影世家,又有夫人王丹凤作后盾,功德林就开得颇有文化修养。

十几年前,他们把功德林转了出去,年过八旬的老两口又回到上海,过起了隐居生活。

从年轻到年迈,难得的就是这份陪伴。他们相看两不厌地走过了65年,直到2016年,柳和清去世。

自此,王丹凤更是不爱出门了,平日看看书、也看看韩剧,但她一直保持着美人的体面——发型梳得一丝不乱,衣服纤尘不染。

岁月不曾败美人,她活成了许多人想要的样子。或许,这就是历经三十多年,人们依旧对她念念不忘的原因所在吧。