摘要:乡愁远去,诗人飘零。“掉头一去是风吹黑发,回首再来已雪满白头。”

作者|艾江涛

14日下午,朋友圈被一条来自台湾媒体的报道刷屏:著名诗人余光中在12月14日因病去世,享年89岁。看到这则报道时,不知道有多少人,像我一样不期然地想起在中学语文课本上那篇流沙河的诗歌《就是那一只蟋蟀》和他提到的“Y先生”,Y先生正是台湾诗人余光中。1982年,《星星》诗刊连续12期介绍“台湾诗人十二家”,3月号便刊登了余光中的诗与介绍文字。编辑流沙河为余光中回信中的那句话“在海外,夜间听到蟋蟀叫,就会以为那是在四川乡下听到的那一只”所触动,很快写下了那首诗。

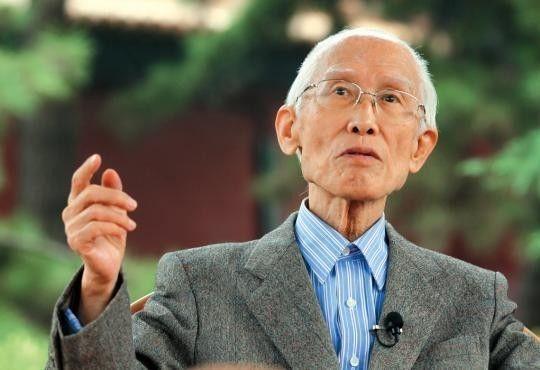

诗人余光中(1928—2017)

乡愁诗人

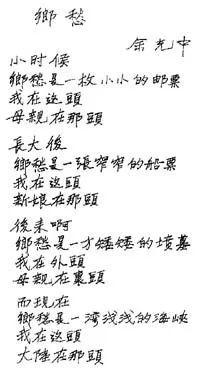

最初的介绍里,余光中的那首短诗《乡愁》最为出名。不难想象,在那个改革开放刚刚开启,两岸之间的文化与交流刚有松动的历史时期,像“小时候/乡愁是一枚小小的邮票/我在这头/母亲在那头……而现在/乡愁是一湾浅浅的海峡/我在这头/大陆在那头”这样的句子,能撬动多大的历史记忆与情感共鸣。

余光中《乡愁》手迹

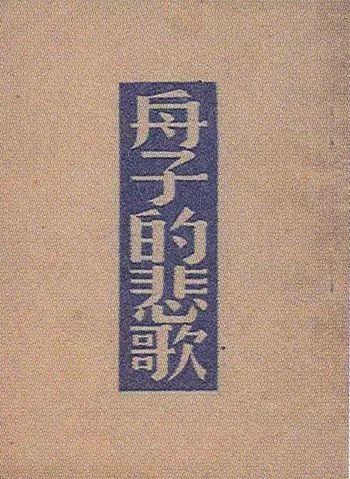

与1949年涉海而渡的许多台湾人一样,余光中也属于“大江大海”的一代人。祖籍福建永春的余光中,1928年生于江苏省南京市。1948年,当他还在金陵大学外文系读书时便开始写诗,由于受到梁实秋的赏识,还出版了诗集处女作《舟子的悲歌》。1950年,随父母赴台后,余光中继续就读于台大外文系,1953年,更与覃子豪、钟鼎文等共创“蓝星”诗社,成为台湾五六十年代异常活跃的现代诗人。

余光中的诗集处女作《舟子的悲歌》

尽管在大陆普通读者的接受视野中,余光中一直有一个“乡愁诗人”的身份,但是这种乡愁,毋宁说更多出于一种传统与文化的乡愁。有人问起他大学时的专业选择时,余光中曾经说:“我虽然读的外文系,我不过是从西洋文学中学习,作为一种手段,目的还是把西方‘冶金术’拿来,发掘东方的宝藏。”对于自由酷爱古典文学的余光中来说,对西方现代文学的学习,更多是一种“浪子回头”式的借鉴。

20世纪50年代末60年代初,西方现代主义的潮流席卷了台湾,从诗歌影响到散文、绘画与音乐。余光中回忆起那个时期异常兴盛的台湾诗坛:“在如何对待西化和传统的问题上一时比较混乱,不仅诗人参与,社会人士也加入进来,因为各持主张,论争很热闹。当时争辩的主题大约有三个:文白之争、现代画、现代诗。而现代诗则是论辩的重点。在古典诗与‘五四’的新诗之后,现代诗的产生是‘必然’,再走回去是不可能的了。但是现代诗毕竟是新生的艺术,毛病在所难免。那么现代诗究竟该怎样写,它对中国的传统和西方的潮流该持怎样的态度?”

在那种热烈的讨论氛围中,余光中尝试了一系列现代主义的诗歌创作。可是不久,他开始警觉西化之失,并向一些西化作家直言苦谏,毅然告别虚无与晦涩,回归传统,写下许多诸如《寻李白》等一系列以古人为题的人物诗,以及像《白玉苦瓜》等博物馆文物为题的古意斑斓的诗歌。然而,在余光中看来,这时的回归传统,已是融合了现代精神的“中国诗的现代化”。

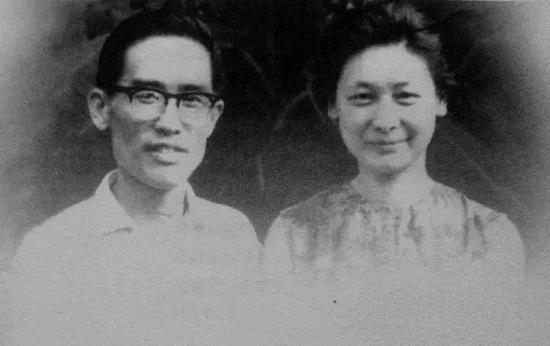

余光中与妻子范我存

也许正因为有这样的认识,尽管从1950年代末到1970年代初,余光中曾经三次留学或任教于美国,还学会了开车,喜欢上了披头士乐队,但萦绕在他诗歌中的主题依然是挥之不去的乡愁。在一次访谈中,余光中说:“迄今我成诗千首,乡愁之作大约占其十分之一。与此相近之作尚有怀古、咏物、人物等主题,数量亦多。在乡情之外,我写得很深入的主题还包括亲情、友情、爱情、自述、造化各项。因此强调我是‘乡愁诗人’,虽然也是美名,却仍不免窄化了我。”

更重要的是,余光中理解中的乡愁,内涵广阔,不仅包含地理意义、家乡风土、历史在内的文化印记,还有格局大小之别。举例来说,“‘来日绮窗前,寒梅著花未’,小而亲切;‘万里悲秋常作客,百年多病独登台’,大而慷慨。”

“新古典主义”诗学的大陆影响

1992年,余光中第一次回到大陆。但他的诗歌,早已先于人而抵达。“朦胧诗”的代表诗人杨炼,对我回忆道,早在1980年代中期,他自己诗歌的英文译者便送给他一本余光中翻译的《英美现代诗选》,其中对于叶芝、庞德等人的翻译,令他印象深刻,至今还将其保存在柏林的家中。

“余光中的诗歌对音乐性非常讲究,比较有名的《乡愁》,很强调音乐性,讲究押韵,与古典诗歌的关系很密切。”尽管杨炼认为余光中与古典诗歌的衔接方式比较简单,与自己的写作没有太大关系,但在他看来,在1980年代中期,大陆诗歌局面初开,从传统向现代转型的过程中,余光中的影响很大。原因在于,“他的诗第一非常中文、非常中国,第二朗朗上口很悦耳,第三又是一种真正意义上的现代诗歌。所以对当时一批抒情诗人影响很大,这些诗人的写作介乎于官方诗人与朦胧诗带来的现代气息之间,所谓港台味。”

诗人王家新也很早就读过余光中的诗集《白玉苦瓜》,在他看来,后者对大陆诗歌的影响主要在1980年代。余光中早年受到西方现代主义的洗礼,后来致力于发掘与整合中国古典诗歌的传统和新诗的艺术经验,这种浸透语言与文化乡愁的“新古典主义”诗歌写作,无疑给汉语诗歌带来一种新的可能。王家新举了诗人张枣的例子:“他确实让当时许多一心执迷现代主义的年轻诗人重新发现了古典,并意识到可把中国古典引入现代。虽然台湾诗坛的复古风很有问题,但离开它们的影响和启发,据很难有《镜中》这样的诗出现。”

王家新尽管没有对余光中“新古典主义”诗学的问题更多展开,但毫无疑问,类似的质疑也曾出现在台湾诗坛。1986年元旦,余光中在他的第8本诗集《敲打乐》的新版序言中写道:“有些论者一直到现在还在说,我的诗风是循新古典主义,与现实脱节云云。什么才是现实呢?诗人必须写实吗?诗人处理的现实,就是记者报导的现实吗?这些都是尚待解答的问题。不错,我曾经提倡过所谓新古典主义,以为回归传统的一个途径。但是这并不意味着我认为新古典主义是唯一的途径,更不能说我目前仍在追求这种诗风。”

可见,无论是乡愁也好,新古典主义也好,都不足以概括余光中本身徘徊游走于中文与英文、传统与现代之间的诗歌创作。况且,在余光中心目中,诗歌只是他生命的一个维度,诗歌、散文、评论、翻译合起来才构成他创作完整的四维空间。

据说,梁实秋曾称赞余光中“右手写诗、左手写散文,成就之高、一时无两”。无独有偶,在诗人杨炼看来,余光中的散文成就要比诗歌高,而他的翻译在当代中文诗人中更是突出:“比如叶芝的《丽达与天鹅》,他对外语诗意与形式吃得非常透,并把这种感受和对诗的要求融化到翻译中,进入化境,丝毫没有现代白话文的生涩之感。庞德的那首《理查王》,更难翻译,非常严格的诗歌形式,但同时第一人称写作的理查王说的语言非常粗俗,他可以把这种粗俗的语言,与非常严格的韵和形式结合得完美无缺,甚至有点炫技的感觉,但这种炫技在诗歌意义上非常高级。”

2006年,我曾在北京大学校园里目睹过余光中诗歌讲座的空前盛况。一间最多容纳三四百人的教室里拥入近千人,听讲的学生甚至站到了讲台两侧。那时的我还颇为意气,在我看来,这种明星式的围观完全与诗歌无关,愤愤之下甚至挤出了教室。

后来想想,这又有什么关系呢?如同今日对诗人的纪念,拥挤热闹之中,有人真正关注他的诗歌就好。对于这一点,余光中向来自信,1983年,在诗集《白玉苦瓜》10版的自序中他写道:“安迪·沃霍说:在大众传播的现代社会,每人轮流出名五分钟。流行的东西有一个共同的致命伤,就是既快又高的折旧率。诗,从来不是什么流行的东西,所以也没有什么折旧率的问题。对于屈原或杜甫,折旧率似乎毫无作用。”

本文著作权归三联生活周刊所有,如有侵权,请联系新浪新闻客户端。

微博热议——

@澎湃新闻:

[社论|远行,才知道故乡的意义]昨日,著名诗人余光中先生逝世,享年90岁。乡愁远去,诗人飘零。有人说,余光中定义了乡愁;有人说,他并非乡愁诗人。余光中和那一代“中国青年”一样,远悬孤岛,心却更怀念“失去的故乡”。因为远行,才知道故乡的意义;因为故乡的存在,游子才必须还乡。

@西园寻桂(网友):

从昨日早晨开始,天空就是灰蒙蒙的,雾气笼罩着大地,寒气袭人。午后竟飘起了雪花,纷纷扬扬的,漫天飞舞。落到脸上,凉丝丝的,有种沁人心脾的感觉。今年的第一场雪,我漫步在雪中,思绪随风飞扬。期待着一片银色的世界。余光中先生昨日仙逝,一缕乡愁梦中逢,读罢怎不叫人悲!每个人心中都有自己的乡愁,抹不去的是浓浓的乡土情结。这满天的雪花,或许是在告慰,赤子魂兮归来。

@卓小妞fighting(网友):

一首《乡愁》,曾让多少人思乡泪下。如今先生走了,乡愁真的是一方矮矮的坟墓,我们在外头,先生在里头。余老带着未了的乡愁走了,希望他在天堂能了却那浓浓的乡愁!余光中老先生走好!

延伸阅读

余光中:今台诗坛过半都是他的"徒子徒孙"

“他每到一个地方,就能落地、生根、开花,跨越主义、跨越流派、跨越海峡、跨越语界、跨越传统与现代。”