摘要:新京报:“临时工”出事领导不能独善其身,"临时工犯事领导担责"应制度化。

作者|仲鸣

“临时工”出了问题怎么办?出了问题都推给“临时工”又该怎么办?重庆沙坪坝区给出的办法是:“临时工”出问题,不仅本人要被问责,该单位领导也要被追责。

近日,重庆沙坪坝区出台《整治“庸懒散”行为问责办法》,明确规定,“临时工”出了问题,不仅本人要被问责,单位也要被追究相关责任。这一办法适用于全区所有公职人员和村、社区干部以及临聘人员。

临时工犯事,单位领导也要被追责,这快慰人心,因为此举无疑是对饱受诟病的“出了事都推给临时工”之症下药。

出了事,都怪“临时工”;用工的,总能金蝉脱壳。过去很长一段时间以来,“临时工”俨然成了“替罪羊”的代名词,以至于有人说,凡有违规处,总有“临时工”。

▲图片来自网络

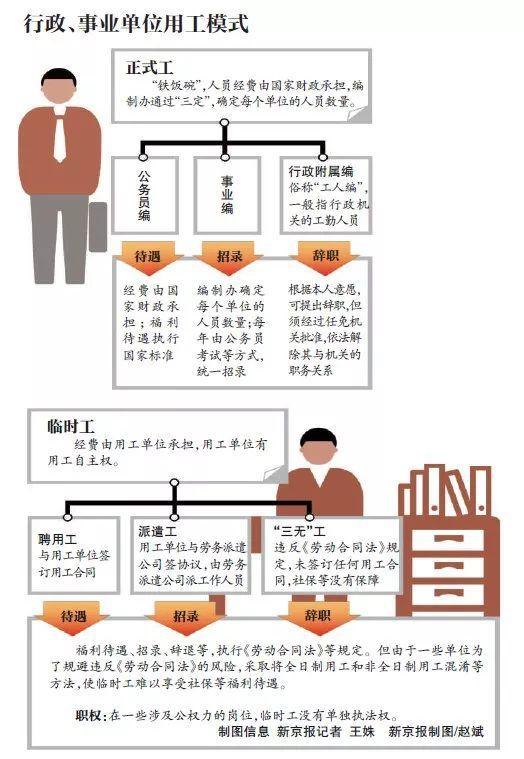

根据新劳动合同法,我国目前其实只有合同工,而无法律意义上的正式工与临时工之分。像协管员、执法助理、辅警等,其“临时工”只是基于其临聘身份的约定俗成叫法。

▲新京报制图

临时工待遇低、劳动强度大,常处于各种矛盾第一线,有时确实容易跟民众起冲突。可现实中,有些问题不管是不是临时工干的,都是他们最终“背锅”。他们被辞退或是被追究刑责后,风波也就此平息。这种动辄将临时工推在前边、意在“断尾求生”的卸责之举,也被称为“壁虎思维”。

也正因为有“临时工”前面趟雷、后边顶缸,有些公职人员在行政执法时愈加有恃无恐。

此番重庆沙坪坝区将全体公职人员纳入监管网络,不分正式与临聘,一体问责,一案双查,查当事人,也问责当事人的领导,体现出积极主动的治理思维。

特别是通过问责“临时工”的单位领导,必将形成一种问责倒逼的良性态势,迫使单位部门主动管好自己的人;也堵死了一些单位一出事就拿临时工搪塞的小心思,可谓治本之策。实行该制度以后,再搞“断尾求生”,再把临时工当顶缸的以期蒙混过关,显然已行不通了。

事实上,此前不少专家早有建议,若想杜绝“临时工”违法行为,仅仅惩治临时工本人远远不够,治本之道正在于问责单位领导。

毕竟,现代政治基本伦理中,讲究权责一致、有权必有责。临聘人员尽管存在身份上的差异,但其公务行为却并非个体作为,而是具有单位属性,属于职务行为。单位领导对其行为负责,并无任何疑义。随着问责机制的日渐完善,一体追究员工与领导的责任,也必然会越来越制度化、系统化、规范化。

这类“连带”责任,有其法理支撑。2010年7月1日起施行的《侵权责任法》第三十四条明确规定:“用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由用人单位承担侵权责任。”

在这方面,公安系统已有举措。去年年底,国办印发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》,意见强调,警辅人员“履行职责行为后果由所在公安机关承担。”公安部此前颁布实施新修订的公安机关领导责任追究规定也明确,“公安机关警务辅助人员在协助执勤执法过程中实施严重违纪违法行为,视情况追究领导责任”。

而将“临时工犯事,领导被追责”的适用范围拓宽至整个公务员序列,也是必然之势。在公共治理特别是行政执法中,也只有多些权责对应,少些让“临时工”背锅,才能更具说服力,更契合治理现代化的诉求。

本文著作权归新京报所有,如有侵权,请联系新浪新闻客户端。

微博热议——

@东方网评论

在一些基层执法部门,随着社会治理任务不断增多,公安、城管等原有的执法力量已无法承担繁重的执法任务。因编制有限,基层行政执法机构不得不雇用“临时工”辅助或代替正式执法人员。这也就会造成,一则执法乱象;二则遇到与执法对象产生纠葛,或者伤害了被执法对象的利益,玩玩会拿“临时工”说事儿。

@我要吃哈里哈里(网友):

为什么会有那么多临时工?干着同样甚至更多的活却拿不到同样的工资,同工同酬简直是劳动法里面最可笑的了吧,恰恰还是政府部门用着最大量的临时工,都是背锅侠。

@就是大黑兔儿(网友):

说得轻巧,临时工不做谁做?编内天天望着拿年终考核,那样不是临时工给做的,没发现这根本问题根本就不是执法人员问题,同工不同酬,甚至超工低酬,这才是根本!

延伸阅读

不再让执法单位“临时工”成替罪羊

河南省8月1日起正式规定,严格禁止不具备规定条件的人员申领行政执法证件,杜绝工勤人员、劳动合同工、临时工执法。