摘要:为什么乐坛“偶像”当道?因为国内就没有音乐市场,只有人设不被盗版。

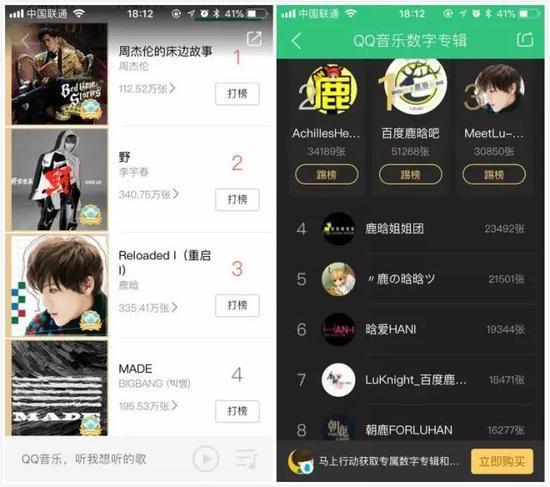

BIGBANG数字音乐专辑销量突破200万张。李宇春数字专辑《野蛮生长》累计销量突破656万张。鹿晗“XXVII”系列数字音乐专辑总销量突破1000万张。

数字音乐专辑的销量的记录正在不断创造新记录。单从数字上看,现在音乐市场已经足够繁荣。

要知道在音乐行业最繁荣的90年代,一张唱片的销量能够突破百万已经是很了不起的成绩了。可是,音乐市场真的变好了吗?

只要你看看手机音乐App的歌单里,有几首歌是最近一两年发布的,应该心里就有点数了。

被瓦解的“专辑模式”

国内的音乐人把音乐市场的凋零归咎于互联网音乐平台的盗版,因为盗版让音乐创作者颗粒无收。他们错了,音乐平台的正版化并不会让音乐创作迎来春天。

本质上是数字音乐已经颠覆了传统唱片的商业模式。

先说一个传统唱片时代非常有意思的现象:即使是非常受欢迎的歌手,其一张专辑中也只有一两首歌会流行,而不是全部的10首歌。

因为传统唱片行业的商业模式是搭售。一张专辑中放一两首主打歌,再搭上一些质量不那么高的歌,通过电视、电台、排行榜去推广主打歌,带动消费者去购买专辑——实际上,消费者是为一两首歌付整张专辑的费用。

即使歌手手里有10首非常好的作品,也不会全部放到一张专辑中。一首好作品可以让歌手保持1~2年的热度,好作品当然要有节奏的放出来,把歌手的热度时间拉长。等热度过去还可以出一张收录所有主打歌的精选专辑,再收割一轮。

十几年的互联网盗版音乐已经让用户习惯了免费听歌,再让其花费四五十块钱购买音乐已经有很大难度。再搭售其并不喜欢的歌曲,更是难上加难。

所以,现在很多歌手卖数字音乐专辑,也只是mini版,只有2~3首歌,每首歌都是主打,配以低价,驱动用户购买,这直接压缩了音乐行业的利润空间。

即使一张mini专辑的定价只有5块钱了,还是不能让用户打消寻找盗版的念头。

时间回溯到2012年,那是一个数字音乐还没有开始走向正规的时代。主流厂牌依然依靠实体专辑售卖赚钱,当年全中国的总专辑销量是200万张,这是个什么概念呢?大概就是,全中国的歌手加起来,只卖出了阿黛尔当年的专辑《21》1/4的销量。而如果和邻国日本比,当年AKB48的任意2张单曲销量就超过200万张。

虽然国家版权局2015年的剑网行动之后,互联网音乐平台再也不敢明目张胆提供盗版音乐了,但盗版音乐并没有消失,只是转入“地下”,只要用户肯花一些时间,依然能够找到免费版。

只要“有心”,免费的盗版歌曲在中国的互联网上依然唾手可得,这让原本惨淡的音乐行业更加雪上加霜。

音乐已变粉丝经济副产品,因为只有人设不会被盗版

互联网正在把音乐行业变得越来越不像音乐行业。

和传统唱片相比,数字音乐专辑已经走向了完全不同的方向。

传统的唱片是在靠卖作品生存,所以90年代才有那么多耳熟能详的音乐作品,直到现在还被反复传唱;作品在数字音乐时代已经没有什么吸金能力,好的作品要花高价制作,却受到盗版等因素限制并不一定能卖出高价。

无论是版权方还是音乐平台也没有什么耐心培养用户对作品的付费习惯,他们选择了更讨巧的方式——与其让一首好听的歌被10万人购买,不如圈住1万粉丝每个买10次。

为作品付费,用户总能通过各种方式免费下载到盗版;为爱豆的人设付费,粉丝们唯恐自己不够衷心,没有人再肯下载盗版。

于是,歌手中的实力派周杰伦《周杰伦的床边故事》的销量只有100万张,王力宏直接扑街,鹿晗一张专辑可以卖到330万张,Reloaded系列专辑总销量超1000万。

于是,如今已经鲜有优质的音乐作品问世,选秀节目中反复唱的依然是20年多前的作品。

要怪只能怪盗版,只能怪音乐的盗版成本太低——曾经电影也一样面临盗版的窘境,但随着反盗版措施的严格执行和院线及电影文化的普及,“和朋友去看电影”变成了一种主流社交休闲活动,而你总不能和朋友约着去看盗版电影吧?

粉丝经济虽然也渗入电影行业,但最终并不足以左右电影行业的发展。一个例子是,今年电影《三生三世十里桃花》上映期间,杨洋的粉丝恶意锁场,同期上映、没有流量偶像的《战狼2》依然刷新票房记录。

如果说日本的偶像-粉丝经济是自发形成,那么中国的偶像-粉丝经济就是被迫形成。市场不够大、盗版防不住的中国音乐,只能靠粉丝经济求生,也是不得已的选择。

粉丝经济救活的只有互联网音乐平台

然而,音乐行业并没有好,而且还会因此变得更差。

音乐平台通过铭牌、打榜等形式将数字专辑引向粉丝经济,换得了销量的繁荣,但也压榨了没有流量的新人的生存空间。

我们再来算笔帐:以数字音乐专辑的人气王鹿晗为例,其一张专辑价格是5块钱,Reloaded系列专辑总销量超1000万,收入是5000万元。这个收入由平台方和版权方分成,以55分成为例,版权方只能获得2500万元的收入。据专辑制作方风华秋实公司的 CEO唐正一透露,整张专辑的投入在8位数。也就是说最终艺人和唱片公司获得的收益并不会太高。

而且,大部分数字专辑能卖到10万张就不错了。这意味着歌手单纯靠卖作品赚钱的时代已经一去不复返了。

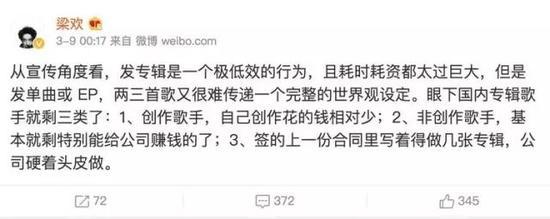

这导致的结果就是唱片公司几乎不再包装新的歌手。音乐人梁欢曾在微博表示,如今发专辑是一个极低效的行为,且耗时耗资都太过巨大,但是发单曲或 EP,两三首歌又很难传递一个完整的世界观设定。

眼下国内专辑歌手就剩三类了:1.创作歌手,自己创作花的钱相对少;2.非创作歌手,基本就剩特别能给公司赚钱的了;3.签的上一份合同里写着得做几张专辑,公司硬着头皮做。

那么,数字音乐专辑的高销量为人气偶像带来了什么呢?并没有什么值得炫耀的,因为众多非粉丝的用户甚至都不知道他们曾发过专辑——粉丝是在为他们的人设付费,而不是作品,可人设是有保质期的。

薛之谦糊了,公布恋情打破粉丝幻想的鹿晗还会远吗?一旦他们的人设崩塌,粉丝脱粉,作品就什么都不是了。

受益者只有音乐平台。卖一张数字音乐专辑,平台赚一张的分成,卖得越多,平台分得越多。一个偶像糊了,还会有下一个偶像站起来。

本文著作权归 PingWest品玩以及其作者所有,如有侵权,请联系新浪新闻客户端。

微博热议——

@若木(网友):

不卖作品买人设,可悲。

@遂遂(网友):

并不是因为音乐市场的不景气才有的人设,虽然人设艺人的营销手段,但人设也是整个娱乐圈的产物,大家都在搞人设,你不搞就被挤下去了。但不管怎么样,就音乐来说,音乐平台售卖数字专辑也是顺应时代发展,毕竟现在已经没有随身听这种东西了,音乐平台也是保障了音乐人的权益,推进了正版化。

@叶筱夕(网友):

音乐平台对音乐的营销分发能力,对音乐人利益的保护,对版权市场的维护,这些会让所有的音乐人受益,因为一些作品盖过了一些作品,就说这是平台的错,这是不公道的。如同一些星星比别的星星更亮,让别的星星黯然失色,这不是天空的错,天空只是把乌云散开,让天空更亮,不遮盖任何一颗星星的光辉。

为何当下鲜有优质的音乐作品问世?偶像、粉丝在音乐行业中扮演了什么样的角色?