摘要:小 S·I·纽豪斯(S. I. Newhouse Jr.) 周日在曼哈顿家中去世,终年 89 岁。

小 S·I·纽豪斯(S. I. Newhouse Jr.),《纽约客》、Vogue 、《名利场》、《建筑辑要(Architectural Digest)》等杂志的老板,上周日在自己曼哈顿的家中去世,终年 89 岁。他手中的杂志极大地塑造了美国的文化、时尚和社会品味。

他的家人宣布了他的死讯。

纽豪斯先生(通常被人称作“Si”),和他的弟弟唐纳德(Donald),从他们的父亲萨缪尔·I·纽豪斯(Samuel I. Newhouse)手中接管了一座出版帝国,并使它成为了美国最大的私人产业之一,在 21 世纪初,这个家庭的总资产估计超过 120 亿美元。唐纳德领导着报纸和有线电视部门,这两块业务很赚钱;不过 Si 接管了更加闪闪发光的杂志业务,康泰纳仕(Conde Nast)。

如果没有 Si·纽豪斯的领导,这些光辉大多不会存在。他雇佣了 20 世纪晚期最有魅力的杂志编辑,包括《名利场》的蒂娜·布朗(Tina Brown)、格雷顿·卡特(Graydon Carter)以及 Vogue 杂志的戴安娜·弗丽兰(Diana Vreeland)、安娜·温图尔(Anna Wintour),并鼓励这些人像杂志里宣传的明星那样行事。不过他自己性格腼腆,在公众场合下会尴尬得要命。

他为编辑们提供的薪水、报销账户、置装费和住房贷款,这些都让杂志同行眼红。就算杂志往往在盈利之前连年赤字,纽豪斯的编辑也能享受特别宽裕的杂志经费。

“我不是个编辑,”纽豪斯先生 1989 年对《纽约时报》说。“别人问我‘你觉得该怎么办?’的时候,我真的会懵。”他的哲学,按照他的说法,就是让编辑们做主。“我们觉得,无论这个杂志要走什么方向,只要不完全搞砸,杂志肯定能顺着编辑的方向成型的。”

但是当他认为一份杂志的方向已经“坏了”,他开除编辑的时候也绝不手软。有时候,那些愚钝的编辑们在收到通知前,甚至会先从电视或者小道消息上得知自己被开除的消息。

纽豪斯手里的杂志经常被批评是给富人和名人抬身价用的,因为上面的文章讲了太多他们的私人癖好,这部分报道和他们的正经职业份量相当。但当期刊的销量和广告费都突飞猛涨的时候,别的发行商也开始采用这种浮夸八卦的报道。1990 年代,就连最严肃的报纸和杂志在谈论艺人、商人、艺术家和政治家时,也是一半八卦、一半正经事。

纽豪斯的杂志逐渐代表了出版行业的辉煌年代,成了他们所推崇文化的一份子。

“随着 Si 的逝去,杂志历史上最大的篇章——这篇章就是由他和亨利·卢斯(Henry Luce)这样的人书写的——即将终结,”卡特先生说。他上个月宣布,自己将在 12 月离开为之工作 25 年的《名利场》。

有两部好莱坞电影,《穿着普拉达的女魔头》和《如何众叛亲离》,以纽豪斯旗下的两位标杆编辑的生平为模板。他们分别是 Vogue 和《名利场》编辑。2007 年,梅丽尔·斯特里普因为出演了以 Vogue 杂志主编温图尔女士为原型的角色,获得了奥斯卡金像奖。在庆典之后,斯特里普参加了《名利场》的年度奥斯卡奖聚会。

纽豪斯先生拥有价值一度多达 1 亿美元的现代艺术藏品。他和他的第二任妻子,维多利亚,在他们曼哈顿的大宅子里经常开设铺张的派对。他们还给自家的狗办过生日聚会,聚会上犬类客人们喝着依云矿泉水,主人们则吃着鱼子酱。

但是,他更为人所知的角色是个工作狂。天没亮,他就来到自己在曼哈顿中城的办公室,有时候会在清晨六点就召集员工开会。他声称,自己手底下的每一份杂志——总共超过十五份——他都会从头到尾地读一遍。

“我在父亲和他的兄弟们的自家生意中长大、受教育,他们也都是非常自我的管理者,非常熟悉自己做的事,”1993 年,纽豪斯先生在一篇《媒体周刊(Mediaweek)》的采访中说。

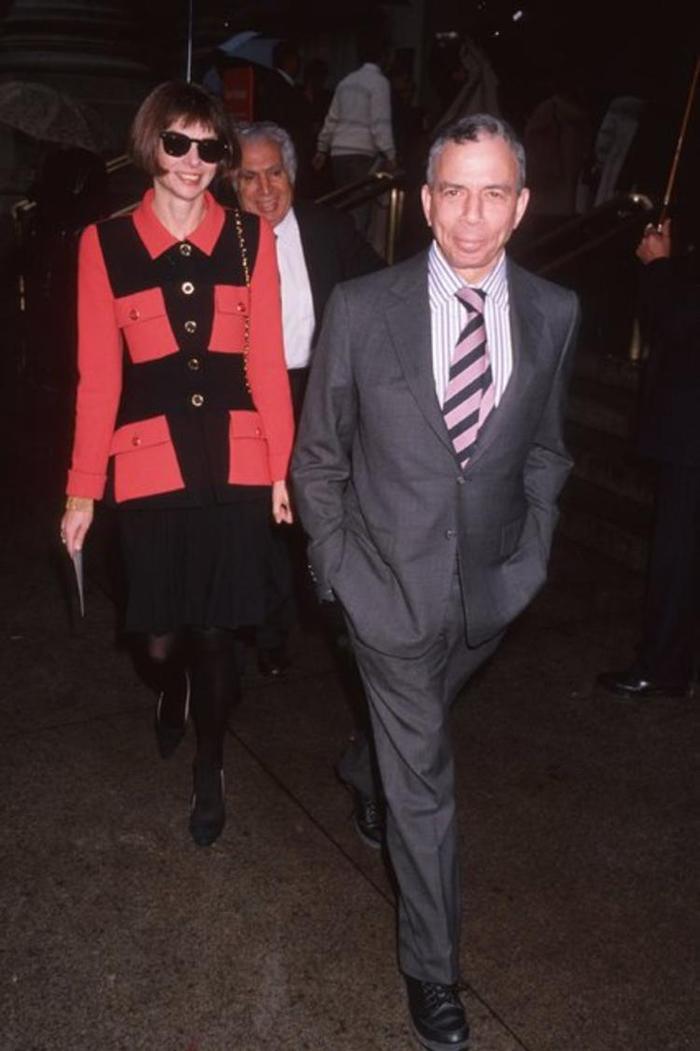

1989 年,纽豪斯先生和安娜·温图尔在一起。(图片版权:罗恩·盖里拉/连线图片(WireImage), Getty Image 提供)

小萨缪尔·厄文·纽豪斯出生于 1927 年 11 月 8 号。他的父亲绰号“山姆”,是一贫如洗的俄国犹太人移民的儿子。他在 1922 年做律师时,把自己的积蓄投入到一份名为《史泰登岛先进报》的报纸中,这报纸就快破产了。

山姆·纽豪斯和他的兄弟们创办了“先进出版公司(Advance Publications)”,慢慢地建立起美国最大的报纸产业链,拥有包括《长岛日报(The Long Island Daily Press)》、《明星记事报(The Star-Ledger)》、《克利夫兰实话报(Cleveland Plain-Dealer)》和《圣路易斯环球民主报(The St. Louis Globe-Democrat)》等二十多份报纸。虽然一直有在赚钱,但纽豪斯的报纸并不以质量见长。广受尊重的新闻评论杂志 More magazine 曾经把纽豪斯报业旗下的三份报纸列入全美国最糟的 10 份日报之一。

山姆·纽豪斯的妻子 Mitzi 非常喜欢 Vogue。为了讨妻子开心,1959 年,山姆·纽豪斯买下了康泰纳仕,这家公司除了 Vogue,还出版了 Glamour、《住宅与庭院设计(House & Garden)》和《年轻新娘(Young Brides)》。他们的长子,Si,选择了他更喜欢的康泰纳仕,报纸产业链则交到了唐纳德,他比 Si 小两岁。

“Si 后来渐渐意识到这些杂志是自己巨大的机遇,”卡罗尔·菲尔森索(Carol Felsenthal)在 1998 年出版的传记《公民纽豪斯》一书里写道。“他可以在他父亲和兄弟之外开辟一片新的世界,他从小生长在浮华和魅力之中,如今则越来越拿手。”

在接收杂志业务以前,Si·纽豪斯公开宣称自己是个半吊子。他从雪城大学退学以后,有一搭没一搭地在纽豪斯总部工作。他和第一任妻子,简·弗兰基(Jane Franke),有三个孩子,山姆(Sam)、维恩(Wynn)和帕梅拉(Pamela)。两个人结婚八年后,于 1959 年离婚。

纽豪斯先生在世的家属有他的妻子,维多利亚;他的兄弟,唐纳德;他的儿子山姆和女儿帕梅拉·门什(Mesnsch);五个曾孙,和三个重孙。他的儿子维恩于 2010 年去世。

在康泰纳仕,尤其是他刚接手那几年,纽豪斯颇为倚重亚历山大·李伯曼(Alexander Liberman)。李伯曼当时是杂志组的编辑总监,也是个卓有成就的画家、摄影师和雕塑家。

“亚历克斯性格中最厉害的地方就在于他从来不凑合,”纽豪斯先生对《纽约时报》说,“他总是追根问底,督促人做到最好。”

李伯曼先生的督促之一就是让他的老板为才能掏钱。“没人会因为你在康泰纳仕的杂志上省钱而感谢你的,”在《华尔街日报》一篇 1996 年的文章里,李伯曼对他手下的一个编辑这么说。“他们只会因为你做了一本好杂志而感谢你。”

在李伯曼的建议下,纽豪斯在 1962 年雇佣了戴安娜·弗丽兰,著名的时尚编辑,来运营 Vogue。不久后,他又引来了理查德·阿瓦顿(Richard Avedon),著名的时尚摄影师,为这份杂志工作。几年中,纽豪斯拓展了手下的杂志品牌,增加了《悦己(Self)》、《诱惑(Allure)》、《GQ》、《魅力》、《悦游(Condé Nast Traveler)》、《建筑辑要》和《细节(Details)》等其他数本杂志。

在李伯曼的指点下,纽豪斯也开始收藏战后艺术品,其中包括威廉·德·库宁(Willem de Kooning)、马克·罗斯科(Mark Rothko)、巴尼特·纽曼(Barnett Newman)、大卫·史密斯(David Smith)、安东尼·卡洛(Anthony Caro)、,马克·迪·苏维罗(Mark di Suvero)、罗伊·利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)、安迪·沃霍尔(Andy Warhol)、克拉斯·欧登伯格(Claes Oldenburg)和詹姆斯·罗森奎斯特(James Rosenquist)的作品。1988 年,他出价 1700 万美元购入了一幅贾斯培·琼斯(Jasper Johns)的画,创下当时在世艺术家的作品最高成交纪录。

纽豪斯先生的杂志帝国中一个里程碑事件是《名利场》的起死回生。这本风趣老道的杂志在 1936 年停办,1986 年,纽豪斯让它恢复出版。在飞快地解雇前两任主编后,他聘用了 35 岁的英国记者蒂娜·布朗。

布朗把谄媚的好莱坞封面故事和主题各异、从俗到雅的文章掺在一起,杂志的发行量一下子过了百万。杂志最富争议的封面之一是黛米·摩尔(Demi Moore)怀胎七月的裸照。但是《名利场》也有深刻剖析米哈伊尔·S·戈尔巴乔夫和菲德尔·卡斯特罗心理状态的文章。

塞谬尔·I·纽豪斯和他的儿子们,小S·I·纽豪斯(左)和唐纳德(右)。(图片版权:安东尼·艾治沃斯(Anthony Edgeworth)

纽豪斯也雇佣了布朗的丈夫,哈罗德·埃文斯(Harold Evans),《伦敦时报》的前编辑总监。他帮助《悦游》进入了市场后,开始运营兰登书屋。这家美国最大的图书出版社在 1978 年被纽豪斯收购。

他的收购狂潮在 1985 年达到了顶峰。那一年,他买下了《纽约客》,美国最富知识分子气息的大众杂志之一。两年后,他解雇了杂志社的传奇人物,七十多岁的主编,威廉姆·肖恩(William Shawn),使得员工内部嘘声一片。

虽然肖恩的继任者罗伯特·高特烈(Robert Gottlieb)是个广受尊敬的图书编辑,这次变动还是让纽豪斯喜欢解雇著名主编的名声更加臭名昭著。1971 年,他解雇了 Vogue 的主编弗丽兰。她的继任者,格雷斯·米拉贝拉,则在 1988 年被解雇,她还是通过八卦专栏主持人莉兹·斯密斯在纽约电视上的新闻播报中得到自己被炒了的消息的。

“这事办得太难看了——连一句俏皮话都没有,”托马斯·梅尔(Thomas Maier)引述纽豪斯的话说,他是纽豪斯的传记作者之一。这篇文章发表在 1995 年的《羽毛笔(The Quill)》杂志上。“公关部门把一切都搞砸了。”

1992 年,纽豪斯先生依然没有一点儿改进,他解雇了《纽约客》的主编高特烈。后者当时正在日本旅行,半夜被电话吵醒——电话是个记者打来的,问他对自己被解雇有什么想法——他才知道自己丢了工作。就像其它被纽豪斯解聘的编辑们一样,高特烈马上知道自己收到了一份“离职大礼包”。

虽然给纽豪斯的出版物工作并不是个铁饭碗,他的员工却能享受这个行业里不常见的优待。甚至一个刚入职的编辑助理都能有免费午餐,还有车接送。资深编辑则有多达几万美元的置装费、头等舱待遇和几乎无限的娱乐经费,公司还为他们提供上百万美元的低息贷款,用来置办公寓或者乡下的房子。

纽豪斯在聘用最有名的写手、摄影师和编辑方面毫不吝啬,编辑部的预算很快飞涨。“我相信浪费,”李伯曼先生,康泰纳仕的编辑总监说,“浪费对创造力很重要。”

但是纽豪斯先生的大度最终导致了巨额的赤字。因为他的出版物都是私产,他没有公开它们的账目。但是根据《华尔街日报》在 1996 年的报道,1994 年,14 本杂志均出现赤字,康泰纳仕亏损达 2000 万美元。无法盈利的杂志,例如 Mademoiselle 和 Gourmet 都停了。1998年,《兰登书屋》以 14 亿美元的价格卖给德国的出版巨头贝塔斯曼(Bertelsmann),二十年前,纽豪斯买下它时只花了 6000 万美元。

纽豪斯关心的下一个“差生”是《纽约客》,当时它年亏损达到了 2000 万美元。他把布朗从《名利场》调来当编辑后,杂志的损失少了接近一半,发行量增长到了 25 万册。1998 年,布朗女士从这个岗位上退下,去做一本叫做《谈话(Talk)》的新杂志,它一开始是由电影制片人哈维·韦恩斯坦(Harvey Weinstein)发起的。

《纽约客》终于在一位新编辑,大卫·雷姆尼克(David Remnick)的管理下站稳了脚跟,摆脱了糟糕的处境。

即便在财政紧张的状况下,纽豪斯仍花 1 亿美元开办了 Portfolio 杂志,这本雄心勃勃、外表光鲜的商业杂志由乔安·利普曼(Joanne Lipman)编辑。创刊号在 2007 年发表,但一直未能盈利,仅仅两年之后就停刊了。

在这段艰难的时光中,纽豪斯几乎卖光了自己的艺术收藏,从别墅搬到了公寓里。当确认他的出版物不会关门之后,他工作的重心就转向了“确保它们不会在自己退休之后出问题”。“第三代人慢慢崛起,我们必须要做出有战略意义的决定,”他在 1998 年对《商业周刊(Business Week)》说。

2010 年前后,纽豪斯先生开始逐步退出经营。在这个时期,全球经济的衰退和互联网的普及让出版行业的境遇大不如前。康泰纳仕和所有其他出版公司一样,开始缩减财政,关注盈亏。但是直到最近,当公司把办公室挪到世贸中心一号大楼上以后,还经常有人见到纽豪斯先生在公司的食堂里吃午饭。那家餐厅算是地标级的当代建筑,位于时代广场 4 号、康泰纳仕大厦内部,是他请弗兰克·盖里(Frank Gehry)建造的。

雷姆尼克说,纽豪斯给了他自由,允许他按照自己认为正确的方向运营《纽约客》。在午餐时,他说,“我们聊政治,聊艺术,聊经济,就是不怎么聊杂志的事。”

拉维·索买亚(Ravi Somaiya)和西德尼·安博(Sydney Ember)也对本文有贡献。

翻译 姚舜源

题图来自 Google

© 2017 THE NEW YORK TIMES

本文著作权归好奇心日报及原作者所有,如有侵权,请联系新浪新闻客户端。