摘要:文言文有许多的优势,即便有诸多不必要的纷扰,也该“不畏浮云遮望眼”。

学校开学在即,教育部教材局负责人表示,在落实中华优秀传统文化教育方面,语文教材所选古诗文数量有所增加,体裁多样。

对于文言文等古诗文在教材中的比例问题,坊间有不少议论,看上去正反两方都有些道理,不妨看看台湾某些人的言行,或许能有新的思考。

文/ 观察者网专栏作者 雁默► 台湾自由撰稿人

近期,台湾这边的“课审会”正在古诗文上动脑筋。课纲课纲,台独掌权,不玩课纲是不行的,要不然“人工独”会出现断层。这一次聚焦文言文,也是意料中事,毕竟台湾的“国文”,就是政治不正确,什么莫须有的罪名都可以给你按上去,台独分子担任课纲审议委员,在他们眼里,唐宋八大家也是“造神”。

7月有则趣闻,自助餐店在点餐区贴上公告“勿用‘中指’点菜”,恳请客人在选择菜色时,不要用中指比给老板娘看。“课审会”对通识教育课程,指指点点,凡有中国味者,一律批斗剔除删修,台式日式内容一律扩增高举吹捧,可不是堂而皇之地用中指点菜吗?至于品味,那是什么?历史也好语文也罢,草根味儿才是香的。

另外,新闻媒体时而出现“被挨打”“被获释”这类“动词盲肠”的低级错误,读者傻眼老师摇头,报纸翻个面却又有“惊见文化悬崖”这类警示台湾人语文程度下降的社论,也十足黑色幽默了。

学文言文到底有没有用?是不是死文字?其在通识教育内容中多少占比才适当?这不是现在才有的争议,而是从20多年前开始,岛内就在吵了。

以意识形态主张文言文应淘汰的绿媒举例,诺贝尔文学奖得主莫言,只有小学五年级学历,而“句法完全洗去文言文的影子”,“长大后才自修文言文”,我噗哧笑出来,莫言既然不用文言文就能成为文学巨擘,又为何要“自修文言文”?纯粹吃饱撑着吗?台独分子常有自相矛盾的言论,于此可见一端。

其实主张应废文言文教学者,不是只有独派,还有许多白话文学作家,大陆的情况也与之类似,所以暂抛台独分子的极端言行,来看看真正严肃的问题:文言文是死文字吗?

文言文有用无用?

主张废除、削减“文言文教育”者认为,现代人都用白话文,文言文无用,作为大学专业教育可,通识教育则不如全力提升年轻人的白话文能力。再者,喝过洋墨水,对英文娴熟的知识分子认为,完全不懂文言文,语文能力一样可以很好,用英文语法操作白话中文,也可斐然成章。

力挺“文言文教育”者认为,文言文乃中文之精萃,可提升白话文的质地,建立文化涵养,这才是“国文”教育的本质。所以目前通识教育中约一半的文言文教材是适当的,甚至比例拉高也不为过。

我自己是文言文捍卫者,但总认为两种对立的主张是鸡同鸭讲,始终没抓到沟通的重点。

其实,文言文不是“一种”语文。在三千多年来的中文演进过程里,文言文可有好多种,各个时代使用中文的方式都有变化,时尚简约,时尚繁华,此乃语言发展之常理,所以若当文言文只是一种语文,就忽略了语文的传承性质,并与白话文做了不必要的切割。

事实上,白话文也不是“一种”语文。

若从胡适于1917年在《新青年》杂志上发表”文学改良刍议”提倡白话文算起,于今正好百年。看胡适或鲁迅的白话文学,与今日文学作品做一对比,也会发现时代在文字组织上留下了变化的痕迹。

值得一提的是,虽然这些白话文时代的先驱在行文时,特别避免了文言文的语感,但他们却也都是文言文高手,所以有时为了简约叙述,在语法上也时而借用文言文的长处。这现象也发生在现代人身上,最明显的例子,就是成语的使用,大大缩减了白话文冗长的缺点。

即便是100%的白话口语,我们也都有简化的习性,例如“细思极恐”,以前的造句是“仔细想想极为恐怖”,缩减成四个字成一新词汇,好用,也就普遍化了。这类的简化用语不计其数,都是白话文由繁入简的自然演化。

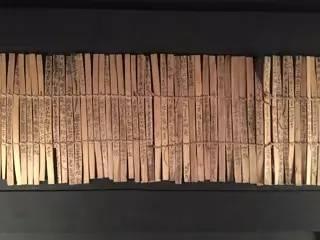

在竹简时代,不得不使用最少的字,传达最多讯息,毕竟一公斤的竹片能乘载多少文字?而将口语极简的修辞技巧,却也在今日网络时代成为必要手段,标题必须简单明了,社交媒体上的沟通亦然,特朗普的推特想必你也看过。

连码农都知道,程序语法愈简洁,执行效率愈高,错误几率愈低。在求高效低错的领域,中文修辞从竹简时代取经,何尝不是现代语文的可能策略?

图为台湾“中研院”所藏“居延汉简”

换言之,白话文的简化,其实也继承了文言文的修辞手段,成语的使用,更是如此。缺乏了文言文的语文训练,白话文的演进将失去一个大好的临摹对象,尤其是文言文修辞里的美感。

像“纸短情长”这么简约优美的词汇,是不会,也不该被视为死文字的。该词出自民初作家徐枕亚的《玉梨魂》,属于红楼梦的文风,而《红楼梦》是文言文,也可说是文言文里的白话文。这么说你就明白文言文与白话文之间的继承性质,将两者断裂视之是不必要的。

重点在于,我们的文言文教育,能否与白话文《无缝衔接》,使其用处更为明显?

那就不是语文问题,而是教法的问题了。

文言文该怎么教?

全世界华人,都投注了大量的时间学习英语,此前我曾说过,英语发展有本土化趋势,可见本国语言不会被英语所完全“同化”,但其程度端视我们对中英文各自优势的掌握。

白话文之于英文,劣势明显,因为白话文发展不过100年,英语却已超过千年,两者完熟程度差很远。试举一例:

Nothing burns like the cold。 (出自《冰与火之歌》)

Burn乃燃烧之意,这句简洁的英文用白话怎么翻译?“没什么比寒冷更能烧伤人的”,确实这样的翻译法也可显示原话的隽永之处,但稍嫌冗琐,所以有人翻为“寒冷最灼人”,看起来简单明了得多,不是吗?而这就用到了文言文的语法。

Nothing。。。。like 转化成“最”,并将文字聚焦在“冷”与“灼”的对比,以达到简约隽永的翻译目标,并让人重新正视“灼”这个已渐少在白话文出现的字。

也就是说,超过3000年历史的文言文,比起英语,不但不逊色,还多有所超越,端视你怎么用。

让我们倒过来,文言文翻成英文举一例:道常无为而无不为。

至今我未曾看到先秦经典漂亮的白话文翻译,因为白话文受限于词汇和文字组织:“道总是顺应万物的本性而运作,所以道不多所作为,万物就能自然成长茁壮”,或是“自然之道,无心施化,作育万物,貌似没有作为,实际上乃是无所不为”,以上两种翻译,是很繁琐的白话,甚至白话不够用,还要辅以文言文的语法。

从字面上看,无为,就是什么都不做,无不为,就是什么都做。这便是为何西方人看《老子》,总觉得是一种奇异的悖论之故,道什么都不做,却又什么都做。于是英文翻译就长这样:

A。 The Tao in its regular course does nothing(for the sake of doing it),and so there is nothing which it does not do。

B。 The Tao is always “not-doing” yet there is nothing it doesn‘t do。

如果我们再把这两句英译翻回白话文,会发现其实英文并没有解释这句话的含义,而原文的白话文翻译则背负了解释意涵的任务,所以显得啰唆绕口。

如果白话文翻译只是解释字面上的意思,从英文回翻就会比较容易:“道从不做什么,而也什么都做了”。“无为”乃“不刻意作为”之意,所以若添加解释于此句,就成了“道从不刻意造做什么,但却成就了万事万物”。是不是简顺多了?

以英文语文逻辑翻译的《老子》有时反比白话文翻译更让人一目了然,故而在语感上,文言文与英文反较为接近,与白话文较为隔阂,这也是告诉我们,白话文的发展,必然要往文言文的修辞方法上找线索。

当然你也可以主张,完全从英语文法中提炼白话文,但明明自己有更好的文言文工具,舍近求远未免太傻。

学外国语文的重点其实是学习外国人的说话方式,从而了解其思考逻辑,以此为基础建立文言文与白话文教学,学生对古人用语才不会这么有距离感。既然三种语言都要学,何不融合教学,培养语感,以更好地操作中文?

进步离不开古典

台湾课纲审查加入学生代表的主要目的,是为了提醒专家莫要与时代过于脱节,但学生的意见只能聚焦于“教学方法”上,如何使学生更有效率的学习,若给予其臧否“教学内容”的权力,那要专家做啥?让台独倾向的学生“以中指点菜”,干脆都学比较爽快的网络用语得了。

无论任何领域,古典之所以能历久弥新,自有其道理,如何从古典里萃取现代所需的精华,是教学者的天职。完全新造而无一点古典影响的原创,其实很稀少,绝大部分的新,都来自于旧,语言尤如是。所以在教学内容上,我们当然要聆听专家意见,而不是那种常翘课去搞社会运动的高中生。

相对地,我们也希望被赋予百年树人任务的专家们,能在教学方法上与时俱进,以免窠臼教学降低了学习效率。

胡适说“文言文是半死的文字”,但其历史背景是大部分国人乃文盲,急需白话普及教育。百年后,文盲已几乎消失,白话文的任务面临转型,必须与有时相形更简洁的英文竞争,而最好的取径,当然是文言文。

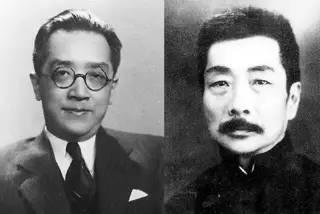

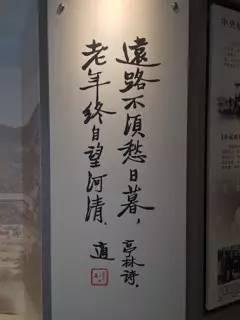

适逢白话文百年,近日前往台湾“中研院”的胡适纪念馆走走,在胡适的巨幅相片旁,是他的墨迹“远路不须愁日暮,老年终自望河清”,诗来自顾炎武,是胡适晚年最喜欢为人题的字,原因是他始终无法以同样动人的白话文,描写这份心境。

近旁另一幅大字,是胡适的劝世白话文“做学问要在不疑处有疑,待人要在有疑处不疑”,其实这也是取自宋代张载的《经学理窟》——“所以观书者,释己之疑,明己之未达。每见每知所益,则学进矣。于不疑处有疑,方是进矣。”以文言文入白话,谁曰不宜?

白话胡适在死前,也是活得很“文言文”的。

文言文有许多的优势,即便有诸多不必要的纷扰,我们也该“不畏浮云遮望眼”。

本文著作权归观察者网(公众号:guanchacn)以及其作者所有,如有侵权,请与新浪新闻客户端联系。

微博热议——

@Vista看天下:

大陆小学生已经拿到新版的语文教材时,海峡另一岸的台湾也正筹划换上新课本。不过,与大陆相反,台当局要将文言文大幅缩水,普通高中组竟然还要将嫖妓、歧视台湾少数民族的文章增列在候选名单中。还有消息称将裁掉若干历代名家的经典之作,将日本人写的文言文变成必修。

@六柒柒柒柒(网友):

上学的时候学文言文根本不懂意思,后来阅历逐渐增加,慢慢觉得古文真的好美。

@蕨代霜蛟(知名健康博主):

对于那些特别喜欢强调文言文价值的人我想再提一遍我的观点:人一辈子也不仅仅只是逻辑、喜欢文言之美也无可厚非、但目前课本里的文言文已经足够了、全部背下来足够你美一阵子了。我的观点不过是:没必要再增加了。或者说:值得再增加的价值何在?

@曦虚(网友):

如果文言文是死文字,那白话文不也是死文字了吗?

延伸阅读

小学语文教材将大幅增加古文

整个小学6个年级12册共有古诗文132篇,平均每个年级20篇左右。

你觉得学生课本上应该多加古文吗?