摘要:班固《燕然山铭》刻石在蒙古发现并确认,和流传千年的史料完全匹配。

内蒙古大学发布消息称:“2017年7月27日至8月1日,中国内蒙古大学蒙古学研究中心与蒙古国成吉思汗大学合作实地踏察,解读东汉永元元年(公元89年)窦宪率大军大破北匈奴后所立摩崖石刻。

经过认真辩识,初步确认此刻石即著名的班固所书《封燕然山铭》。这是中蒙合作所获重大考古发现,详细的经过、内容以及资料整理和解读正在进行中。”

澎湃新闻为此采访了复旦大学中国历史地理研究所教授侯杨方,在他看来,这次发现意义重大,燕然山之战是有史记载的重要战役,终结了中原王朝与匈奴长达几百年的战争,对于中国古代历史和文学都有重要影响,“勒石燕然”成为重要的典故以及后世功臣名将向往的功业巅峰。这次发现“确定了燕然山,确定了《封燕然山铭》具体的地理位置”,“流传了一千多年的史书和史料记录,这次完全匹配上了。”

此前,北京大学教授朱玉麒曾表示,东汉永元元年的这一战役使匈奴脱离了漠北高原,往西远遁,不过史书上所记的《燕然山铭》一直没有找到,“杭爱山如今现已归于蒙古国了,俄罗斯、蒙古国包含我国的专家从阿尔泰山往北找,都没有踪影。”

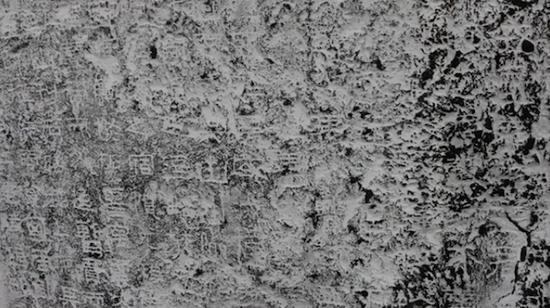

蒙古杭爱山现场

据侯杨方介绍:东汉永元元年(公元89年),车骑将军窦宪北伐匈奴,一直打到燕然山,获得大胜,几乎全歼了北单于主力。当时,随军的班固写了《封燕然山铭》,刻在摩崖上。这在《后汉书·窦宪传》中有清晰记载。然而,古代没有经纬度,原来的燕然山也是很大一片山脉,因此,《封燕然山铭》的石刻具体地点在哪里一直没人知道。

“寻找它的过程是非常难的,但是一旦找到了,就是非常精准的。”侯杨方表示,他也看了考古团队制作的视频,“燕然山的相对高度不大,在广阔的地域上,有一个巨大的红色的石崖。这一块基本是无人区,我们看到他们还开着越野车,还扎着营。这个石崖是7月底刚刚发现的,他们首先要确认是不是《封燕然山铭》,所以架了一个梯子,做了拓片。现在看来,从文字上是完全匹配的。”

燕然山之战是有史记载的重要战役。侯杨方介绍说:“当时,匈奴和秦汉王朝已经打了几百年的仗,从汉武帝时期,卫青、霍去病开始北伐匈奴,但一直没有彻底解决匈奴的问题,到了汉宣帝,匈奴向汉朝投降,臣服了。但是到王莽、东汉初年,又开始反叛。匈奴在中国历史上真正消失就是这次班固和窦宪的北伐,他们在燕然山消灭了匈奴国,从此匈奴离开了蒙古高原。2年后,匈奴的残部在阿尔泰山被彻底消灭。北单于从此不知所踪。有一个重要的传说就是残部跑到中亚、欧洲去了。北匈奴就从中国历史上消失了。而此前投降汉朝的南匈奴就住在河北、山西的长城沿线。”

《封燕然山铭》中也提及了这场战争的重要性:“兹所谓一劳而久逸,暂费而永宁者也,乃遂封山刊石,昭铭盛德。”燕然山之战终结了中原王朝与匈奴长达几百年的战争,蒙古草原上的匈奴从此以后就消失了。

在侯杨方看来,燕然山之战对于我国古代史学和文学都具有重要影响,“‘燕然山’成为中原王朝对游牧民族战争胜利的一个重要的标志,在文学当中的引用也数不胜数。”因此,这次发现的意义重大之处还在于“流传了一千多年的史书和史料记录,这次完全匹配上了”,“确定了燕然山,确定了《封燕然山铭》具体的地理位置,还有这件文物的发现。”

至于铭文的内容,他相信不会有太多惊人发现,因为《封燕然山铭》在史书有已有记载,一个字不缺,“我相信他们之所以确定,也是根据史书来确定的。这也说明我们中国几千年史料的流传,源远流长,一脉相承,具有很高的可靠性。”

与此同时,侯杨方也提到他个人对与拓片本身的期待:“我看到那个拓片,是典型的汉隶,我甚至怀疑那个石刻是班固本人的手书,如果能够确认久基本上是他流传下来的唯一的真迹了。”侯杨方表示,“文章本身也是班固撰写的,当时行军打仗,所以他们很可能就找了一个工匠直接刻在石崖上面。当然这是我个人猜想,我也希望是班固本人的手迹。”

【相关资料】《封燕然山铭》及译文

《封燕然山铭》拓片

惟永元元年秋七月,有汉元舅曰车骑将军窦宪,寅亮圣明,登翼王室,纳于大麓,维清缉熙。乃与执金吾耿秉,述职巡御。理兵于朔方。鹰扬之校,螭虎之士,爰该六师,暨南单于、东胡乌桓、西戎氐羌,侯王君长之群,骁骑三万。元戎轻武,长毂四分,云辎蔽路,万有三千余乘。勒以八阵,莅以威神,玄甲耀目,朱旗绛天。遂陵高阙,下鸡鹿,经碛卤,绝大漠,斩温禺以衅鼓,血尸逐以染锷。然后四校横徂,星流彗扫,萧条万里,野无遗寇。于是域灭区殚,反旆而旋,考传验图,穷览其山川。遂逾涿邪,跨安侯,乘燕然,蹑冒顿之区落,焚老上之龙庭。上以摅高、文之宿愤,光祖宗之玄灵;下以安固后嗣,恢拓境宇,振大汉之天声。兹所谓一劳而久逸,暂费而永宁者也,乃遂封山刊石,昭铭盛德。其辞曰:铄王师兮征荒裔,剿凶虐兮截海外。夐其邈兮亘地界,封神丘兮建隆嵑,熙帝载兮振万世!

(译文)大汉永元元年(汉和帝年号,西元89年)秋七月,国舅、车骑将军窦宪,恭敬天子、辅佐王室,理国事,高洁光明。就和执金吾耿秉,述职巡视,出兵朔方。军校们像雄鹰般威武,将士们似龙虎般勇猛,这就是天子的王师。六军俱备,及南单于、东乌桓、西戎、氐羌侯王君长等人,猛骑三万。战车疾驰,兵车四奔,辎重满路,一万三千多辆。统以八阵,临以威神,铁甲耀日,红旗蔽空。于是登高阙,下鸡鹿,经荒野,过沙漠,斩杀“温禺鞮王”,用其血涂鼓行祭;用“尸逐骨都侯”的血来涂刀剑之刃。然后四方将校横行,流星闪电,万里寂静,野无遗寇。于是统一区宇,举旗凯旋,查考害传图籍,遍观当地山河。终于越过“涿邪山”,跨过“安侯河”,登燕然山。践踏冒顿的部落,焚烧老上的龙庭。上以泄高帝、文帝的宿愤,光耀祖宗的神灵;下以稳固后代,拓宽疆域,振扬大汉的声威。此所渭一次劳神而长期安逸,暂时费事而永久安宁。于是封山刻石,铭记至德。铭辞曰:威武王师,征伐四方;剿减凶残,统一海外;万里迢迢,天涯海角;封祭神山,建造丰碑;广扬帝事,振奋万代。

本文著作权归澎湃新闻及原作者所有,如有侵权,请联系新浪新闻客户端。

微博热议——

@京津漂泊延边高熙智(前《中国成语大会》选手):

想起了那首歌“碎首黄尘,燕然勒功,至今鲜血犹殷红”。这铭文将近两千年了,重新现世真是令人心潮澎湃。

@穿马甲的八爪鱼(网友):

燕然勒石,封狼居胥。犯强汉者,虽远必诛。

@取坎填离(网友):

真的觉得汉朝时的中国人太威猛了,在军马不及北方游牧民族的情况下,用骑兵生生把强横的匈奴从蒙古草原打跑了。后来的唐朝也是如此。

@武黎嵩(南京大学历史学系教师):

莫大的讽刺,汗青具在,怎么解读,用八思巴文解读? 燕然山,今天已经沦为外国的国土,山上的摩崖石刻昭示,在还没有蒙古人的时候,这里曾是大汉王朝声威所及之处。

延伸阅读

中蒙考察队中方专家:发现《封燕然山铭》

当时石刻是匆忙完成的,一些石材的取材并不是很好,而且经历了近2000年的风吹雨淋,石面风化严重,字迹漫漶脱落,不好辨认。

你了解班固“勒石燕然”的典故么?2000年前的刻石现世,你有什么想说的呢?