摘要:一万多字的地震云词条,只有一个假的参考资料,到底怎么通过审核的?

一些人证明“地震云”合理性时,引用证据是百度百科“地震云”词条。去看了这个词条,真是不看不知道一看吓一跳。不客气地说,如果让我评价我只能用“胡说八道”四个字。

该词条最严重的问题在于:伪造参考资料、发布虚假和错误信息。

并不存在的参考资料

该词条共有11000多字,配有11幅图,却只有一个参考资料,叫做“中国地震网最新消息”,点进去以后是中国地震台网的首页,发布实时地震信息,根本就没有词条中的任何内容!

唯一的参考资料

中国地震台网首页播报实时地震信息

也就是说,该词条中的内容,既无来源、也无引证,还附上一个虚假的参考资料掩人耳目。

我感到难以置信。因为我过去曾经提交过百度百科词条的修改,过程非常复杂漫长,每一处修改都需要提交参考资料,而且必须来自权威媒体或机构网站。我前后提交了四五次,百度反复审核驳回,历时两个月。当时我还跟人说“没想到百度百科真的审核好严啊”。

但这个“地震云”词条,一万多字,只有一个参考资料,还是假的,这到底怎么通过百度百科的内部审核的?真匪夷所思。

未经专业审核

百度百科虽然“人人可编辑”,但自2014年起,科学类词条需交由该领域的专家审核,词条下注明【由“科普中国”百科科学词条编写与应用工作项目审核】,作为专家审核后的认证标志。同时,词条页面上还附上【内容贡献者(含审核专家)】的姓名和单位,以便有据可查。

比如“细颗粒物”这个词条:

词条审核认证

内容贡献者信息

而“地震云”这个词条,虽然本身是伪科学概念,但涉及到科学问题,不知道为什么没有经过任何专业认证和专家审核?

以上,从百度百科的程序上讲,“地震云”这个词条,既不符合百度百科本身的词条规范,也没有经过专业认证,不知道它是怎么上线、还存活这么久的。此外,该词条的内容也有诸多问题:

误导性描述和错误信息

词条中使用大量含糊其辞、误导性甚至错误的描述,比如它说“地震云是非气象学云体分类的一种预示地震的云体”,给人感觉“地震云”确实可以预测地震,只是不属于气象分类而已。

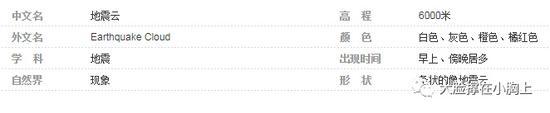

还详细列出“地震云”的颜色、高度、出现时间、形态特征、地点方位等特征,给人感觉“地震云”有明确定义的科学概念、读者可以对照这些特点找到“地震云”。

词条中的地震云特征

但“地震云”本身就是伪科学概念,不管什么云、也不管按什么方式分类,都不能用来预测地震。词条中列出的特点,如“6000米高度”“条状”等,比较接近辐辏状高积云;“橘色橙色”“出现在早上、傍晚”则接近朝霞或晚霞。而高积云或朝霞、晚霞的形成已有科学结论,也很常见,并不能用来预示地震。

辐辏状高积云

晚霞

该词条还把“地震云”归属于“地震学科”。问题是地震学科什么时候承认有“地震云”这种东西了?事实上无论是地震、地质,还是气象、大气科学、大气物理,所有学科和专业都不曾承认过“地震云”的存在。

偏向性信息

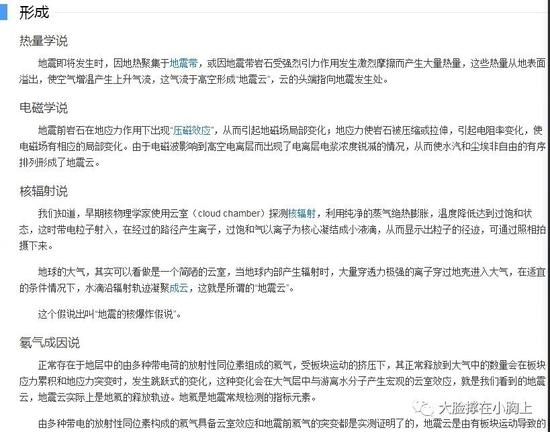

词条用2000多字的篇幅,详细介绍“地震云”的各种“理论假说”,诸如热量、电磁、核辐射、氡气等,却不注明是“假说”,而冠以“形成”这样的标题,给人感觉这些都已成定论。甚至加上“……是具备理论和实践基础的,是经得起验证的理论”这样毫无根据的话。

而且,气象和地震方面的专业机构和专业人士,对这些假说提出的很多批驳,在文中却丝毫没有呈现。

词条中地震云形成

即使在“存在争议”这样标题的章节中,也在大篇幅介绍地震云的“成因”,仅在最后一段说了一句“也有的认为,地震云的必然性尚缺乏实验数据,也可能是一种巧合”。

虚假信息

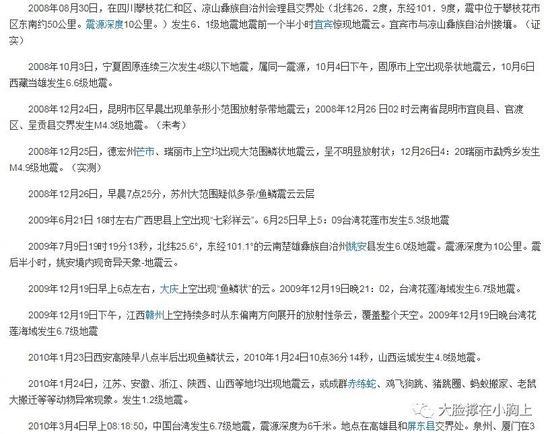

最荒谬的是,词条用近4000字的篇幅,列出了一大堆“实例”,都是某年某月某日某地出现什么样的地震云,多少天后某地果然出现大地震这种格式。从1976年到2015年,一共50多条,看完以后给人一种“地震云还真是能预报地震啊”的强烈感觉。

而这些所谓“实例”,极其随意、毫无根据和验证,也不具备任何可信度。

50多条没有依据的实例

词条中还言之凿凿说“地震工作者们认为:……这些热量从地表面逸出,使空气增温产生上升气流,于高空形成“地震云”,云的尾端指向地震发生处。”这种无名无姓无出处无引证的虚假信息,在词条中多处可见、张口就来。

甚至还说“只要你有上述的细致分类理念,并对地震云图进行大量的仔细分析总结,你就会对地震云有更深层次的认知和识别能力”。

词条中还列出“研究历史”,说“世界各国对于地震云的研究还是最近几年的事,其中以我国和日本处于领先地位”“经过许多研究者的长期努力,地震云预测地震的方法得到了长足发展,逐渐获得世界的承认与重视”。

我看到这句话简直哭笑不得,“地震云学说”现在本来就只在中国和日本民间流传,世界各国压根就不研究,还说什么“我国和日本处于领先地位”。再说世界到底哪里“承认和重视”了?扶额……

总之,尽管词条中也零星出现诸如“学界对此抱有不可信和伪科学的态度”“还没有找到理论证据”之类的话,但所占篇幅少到可怜,在它近万字毫无根据、充满误导的文字铺垫下,几乎没用。

该词条通篇看完,给人的强烈感觉是:地震云是存在的、可以判断的、有理论依据的、还有很多成功预报地震的案例,目前正在蓬勃发展。而且墙内开花墙外香,国外都承认了,只是我国傲慢的科学界还拒不承认——真的,完全不呈现科学界反驳的理由,只说科学界不承认,显得中国科学界像个面目可憎的神经病。

而这一词条,居然已经在百度百科上存在了数年之久。

提交申诉

之后,我通过中国科学院向中国科协提交申诉,说明百度百科在民间具有广泛的信任基础和巨大的传播性,很多人都把它当权威信息来看。但其“地震云”词条中包含大量偏向性、误导性、甚至错误信息和虚假信息,而未说明气象学界、地质学界对“地震云”的诸多辟谣和反驳,还使用虚假参考资料,造成很大误导性。

中科院和中国科协随后也向百度申诉,加之“九寨沟7.0地震前西安惊现地震云”的误传实在影响太大,百度百科表示可立即着手修改。然后把我的文章《让你失望了,地震云并不存在》的内容编辑到词条里,并邀请我当审核专家。

我觉得不合适。

首先,你既然已经把我文章编辑进去了,那我就变成内容提供者了,如果我同时还是审核专家的话,这在程序上就不合理,这不成了自己审自己了吗?其次,我个人资历尚浅,要审核并认证一个大众广泛关注的词条,还是应该联合相关机构和专家,在专业上更具权威性和说服力。

百度又表示了认可。

修改词条

于是,我邀请中国科学院大气物理研究所云降水物理与强风暴重点实验室,以及中国气象局、中央气象台的专家们,共同修改“地震云”词条,补充进了更多证据,并提请业内专家进行审核。

经过4天的修改、补充和审核,“地震云”的新词条目前已经正式提交通过。新的“地震云”词条由“科普中国”百科科学词条编写与应用工作项目审核 。

审核标志

内容贡献者,除我以外,还有:

中央气象台 张涛 首席预报员

中国科学院大气物理研究所 魏科 副研究员。

审核专家有:

中国气象局 许小峰 研究员

中国科学院大气物理研究所云降水物理与强风暴重点实验室 胡朝霞 副研究员

词条内容贡献者

审核专家

同时,感谢中国气象局许小峰副局长、中科院大气物理研究所朱江所长、中科院大气物理研究所云降水物理与强风暴重点实验室雷恒池主任、中科院计算机网络信息中心殷向荣老师的大力支持,推进了该词条的修改过程。

最后

在我申诉原“地震云”词条时,有人跟我说“操这闲心,能信百度百科的人你去跟他们掰扯啥?”

我想说的是,传播科学知识、建立科学思路,这是一个润物细无声的长期过程。

也许科学界的专业人士确实不会去百度百科找答案,但你无法否认,目前在中国大众心中,百度百科事实上具有广泛的信任基础和极大的传播力度,甚至很多人认为百度百科就是权威。

清楚了解地震云是伪科学的人,自然不会去百度百科上去查证;而会去查的人,多半是将信将疑的人,他们看完原先那个一万多字的词条留下什么印象?收获了什么信息?

既然百度百科已经建立了专家审核认证科学类词条的机制,那科学传播工作者就应该在这一机制中尽量争取传播更多科学认知,而不是一边抱怨大众无知,一边又带着知识与大众隔绝、对大众传播平台不屑一顾。

本文著作权归大脸撑在小胸及原作者所有,如有侵权,请联系新浪新闻客户端。

微博热议——

@断念已残宫铃毁(资讯博主):

百度百科也是人编辑的。

@曹俊IHEP(中科院高能物理研究所研究员):

百度是需要,那我为什么要为百度付出呢?

@天使之城-Kobe(网友):

国家地震局都检测不到,网上倒是冒出不小观天象辩地震的民间艺人。

@传说中的女网警(北京公安局网警):

今天走在街上还听见有人在说地震云地震云啥的。兄弟姐妹们可长点心吧,赶快学学新知识。

@啦啦啦啦啦説(网友):

虽然我也不太相信百度百科,但是普通人了解一个东西,百度百科还是相对直观简便的一种方式。希望有更多科研界的大大们,改变并完善百度百科。

延伸阅读

百度百科协调淘宝下架近2万个百科词条

目前,百度百科已经收录了1400多万的词条,参与词条编辑的网友超过610万人,几乎涵盖了所有已知的知识领域。

你有没有把百度百科当权威呢?你是怎么看待不科学的词条事件?