摘要:官媒利用语言策略改变值得认可。不过,到底是“废除”还是“废黜”?

今天新华社的微信公众号发布了一则权威信息。

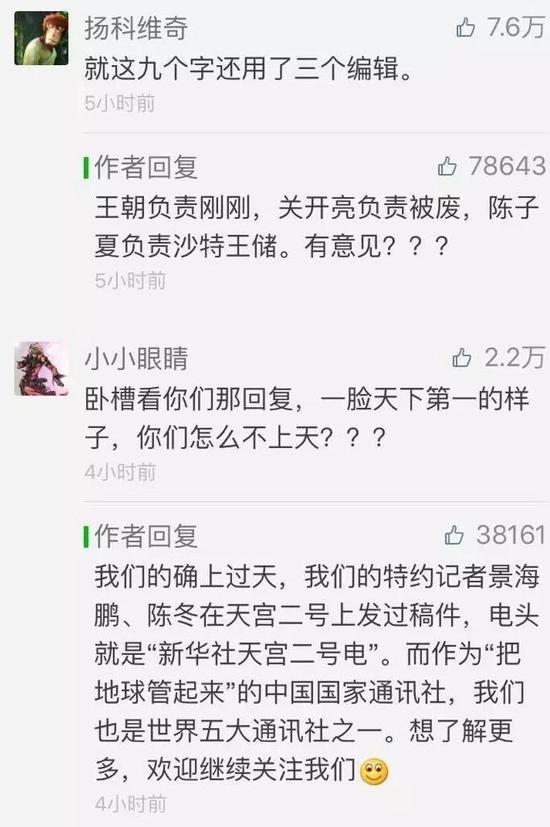

这则短新闻短短时间内在朋友圈刷屏,主要原因是小编回复留言的画风,请欣赏——

为什么新华社小编的留言回复会引起这么大的反响?

首先在语言形式上,新华社作为中国的官方媒体,一直以严肃形象示人,在以往的报道中,对词汇、句式、表达方式的选用相当严谨。

福柯曾提出,话语和权力是不可分离的,新华社因为其官方色彩,被天然赋予了不容置疑的身份,进而使其在读者心中有了不可亲近的距离感。

按照维索尔伦(Verschueren)的语言顺应论(Adaotion Theory),语言的使用过程是一个选择和顺应的过程。也就是说,我们跟不同身份地位的人交往、在不同平台说话的时候,会选择不同的表达方式。

维索尔伦在广外做讲座(来源:http://clal.gdufs.edu.cn/info/1237/2299.htm)

新华社编辑的所使用的语言,为了适应官方身份,该如何选择表达方式?

语言顺应论中的“选择”有三个重要特点:可变性、商讨性和顺应性。

在可变性方面,新华社编辑在传统纸质媒体所用的句式,复杂度高,用词严谨;然而在新媒体平台,读者可能并不喜欢这样的文体,这个时候编辑需要对语言形式进行动态规划,尤其在微信文章的留言回复这个语境下,使用BBS语言很恰当。

此外,热评之一“就这九个字就用了三个编辑”似有“你们这是在偷懒”之义,这时以官方语气回复“感谢您提出宝贵意见”,也就是认可了评论者所言;但如果不回复,不免给留言者以孤傲的印象。

所以,小编带着傲娇地道:“王朝负责刚刚,关开亮负责被废,陈子夏负责沙特王储。有意见???”

带有三个问号、看似激烈的语气下,实际上是小编与读者的“商讨”,以玩笑的语气消除社交对话中的尴尬。

小编还用了“看我不打……扮漂亮约你出来看星星”这样的微博留言梗,顺应了微信公众号中小编与读者的亲密关系。

与传统媒体不同的是,新媒体的读者与编辑在距离上更有亲近感,这是由信息传递的即时性带来的(留言不久便能收到回复)。在物理距离上,两人的距离仍然很远;但在社交关系上,显然走得很近。

总之,新华社小编这次的回复,无疑会为他们的公众号带来众多粉丝,官方媒体利用语言策略改变自身形象的方式也值得认可。

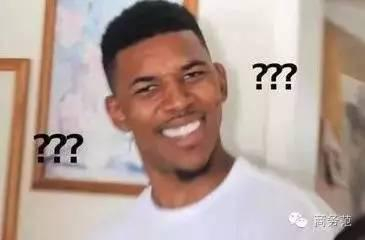

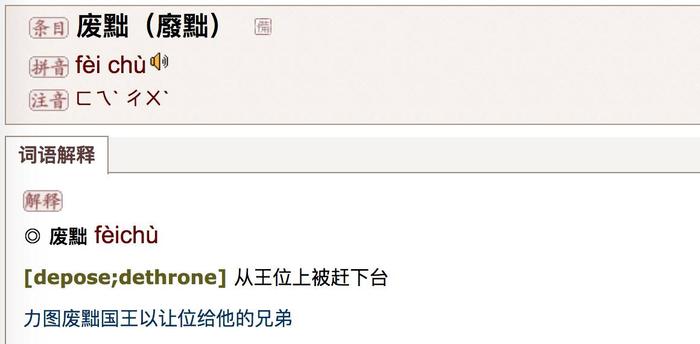

不过,还是注意下词的用法吧!到底是“废除”还是“废黜”??

(来源:汉典 zdic.net)

语言学午餐的读者肯定忍不了。

建议阅读:

Verschueren, J. (1999). Understanding pragmatics. Oxford University Press.

本文著作权归语言学早餐及原作者所有,如有侵权,请联系新浪新闻客户端。

微博热议——

@光头郑重(媒体人):

三个编辑搞不掂一个稿?里面有错字。“废除”应为“废黜”,如果非用“废除”,该句应加“之位”俩字;“新任”俩字是多余的,与“另”字重复。唉。

@顾猷(专栏作家):

北京晚报的记者编辑也曾把“慎终追远”弄成了“慎宗追远”刊登出来。都没有好好地博览群书。

@得闲宜晨(网友):

还有几个错误没提,国王与王储同名,应写上国王全名,最重要的错误是标题里的刚刚,并非只是标题党问题,刚刚是相对时间,针对的只是立即刷出新闻的用户,但会搅乱后来用户的时间观,三天以后看到还是刚刚?

@速报哥(视频博主):

纸媒的校对仍然是最牛的。

你转发了新华社这篇文章吗?小编的回复在你看来好玩吗?你希望看到官媒更多地以轻松形象示人吗?