摘要:早在去年,品牌们就嗅到了这种商机。正能量鸡汤太做作,“丧”才是现实啊。

文|刘雨静

如今年轻人对丧文化的喜爱,从电视屏幕中就能窥得一二:前几年流行的元气满满的日剧主角被淘汰,取而代之的不是废柴爱吃肉的穷鬼、就是连出门约会都是母亲给钱的中年无业游民。

动画形象马男波杰克和青蛙佩佩(Pepe the Frog)常出现在年轻人的微信自定义表情中,表达一种“生活好丧但还是要好好过”的情绪。

青蛙佩佩表情包

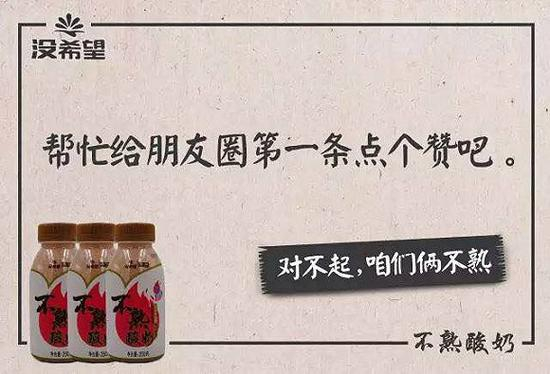

最近一个成都的创意团队“试物所”也针对丧文化推出了一款“没希望”酸奶,直指本地著名乳业新希望。

没希望酸奶的系列海报和文案:

他们还做了简陋的线下投放:自行印刷了许多个“没”字贴纸,偷偷潜入全家等便利店,趁店员不备把“没”贴在了新希望酸奶的logo上。不明真相的消费一番迟疑后还真的把“没希望”酸奶买下了:

还为没希望酸奶设计了社媒推广二维码,扫码可以进入各种没希望群——买房没希望、加薪没希望、脱单没希望、减肥没希望等等。

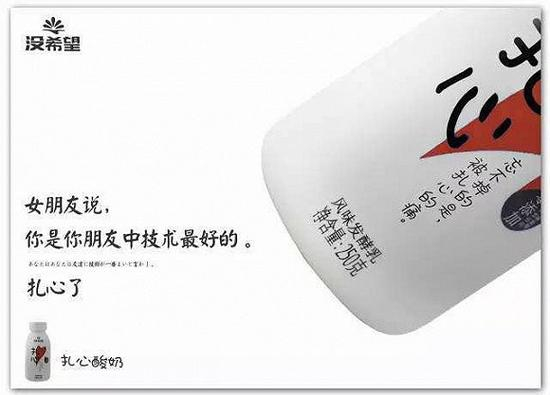

这些恶搞式的宣传在公众号下引起了相当热烈的反响,和“试物所”公众号日常只有2000左右的阅读量相比,这篇《是时候,喝袋“没希望”酸奶了》的文章阅读迅速破万。团队第二天因此推出了另外两款产品:不熟酸奶和扎心酸奶。

早在去年,品牌们就嗅到了这种商机。正能量鸡汤太做作,“丧”才是现实啊。台湾UCC早前曾推出过一波“大人的腹黑语录”营销,揭露那些残酷的生活真相;前几日一款台湾消极奶茶也在国内社交网络走红,杯盖上印着的“体重不会因为少喝一杯饮料就变轻”简直扎心。

消极杯

不过许多内地品牌对这种负能量营销依然较为谨慎,毕竟这种紧跟社媒热点的营销如果做过了头,反而给年轻人一种“长辈硬和我尬表情包”的笨拙感,给品牌带来负面影响。无论是前日针对网红喜茶推出的“丧茶”,还是试物所团队的没希望酸奶——民间倒对这个放飞脑洞的机会格外感兴趣。

不过这样的丧文化最后的情感落脚点往往还是正面的,它反映了如今年轻人看似玩世不恭、却仍然顶着压力拼命生活的内核。如同彩虹合唱团的作品《春节自救指南》,在抱怨过年回家亲戚邻居给的压力后,又话锋一转表达了家人团聚的温暖——这些营销手段也只是品牌为了迎合年轻人、把正面品牌内核包装成负能量的做法而已。

毕竟,艰难也是生活的乐趣之一啊。

本文著作权归界面及作者刘雨静所有,如有侵权,请联系新浪新闻客户端。

延伸阅读

重视“丧文化”背后的真问题

在越来越广泛的网络社交平台上,一种以自嘲、颓废、麻木生活方式为特征的“丧文化”正在部分青年群体中流行。

网友热议——

@Atomic枪枪 (导演):

小确丧,是所谓人生常态。

@吉慧来机会(广播主持人):

“小确幸”微小而确实的幸福,稍纵即逝的美好。出自村上春树的随笔,由翻译家林少华直译而进入现代汉语。小确幸的感觉在于小,每一枚小确幸持续的时间3秒至一整天不等。与之对应的是貌似得到更多认同“小确丧”,它是小确幸这个词的反转。如果说小而确定的幸福能够让人对生活抱有一点期待,那么小而确定的沮丧时刻,就精准地概括了我们大部分不快乐的日常生活。那些持续发生不会消失、也不会带来重大后果的烦恼。

@我还以为抢我鸡蛋呢(微博网友):

准确的说这不称之为一种文化,只能勉强算跟风。

@欧美风格导向标(微博网友):

其实是找不到存在感吧,没希望也是一种生存状态,还是消极的,可怜的青年人如果没了希望,那未来是什么样的呢。

@锺信政经塾(微博网友):

文化的颓废,精神异质化。丧文化,是对自身的否定,是对自己的不自信。阿Q德精神分裂。左右无法分野。

@馄饨饭(微博网友):

困难是普遍的,心态是关键。现在信息传播规模成指数级扩大,我们接触到了各种各样的信息,其中不乏各种高富帅炫耀的内容,对比起来体会到挫败感在所难免,而以前没有这种感受不是因为什么文化风气变迁,仅仅是因为我们获得资讯的能力提高了而已。什么样的社会,都会有相对的winner和loser,看开点吧,人比人比死人。

你怎么看待这种丧文化?它是当下的年轻人的一剂良药还是毒药?