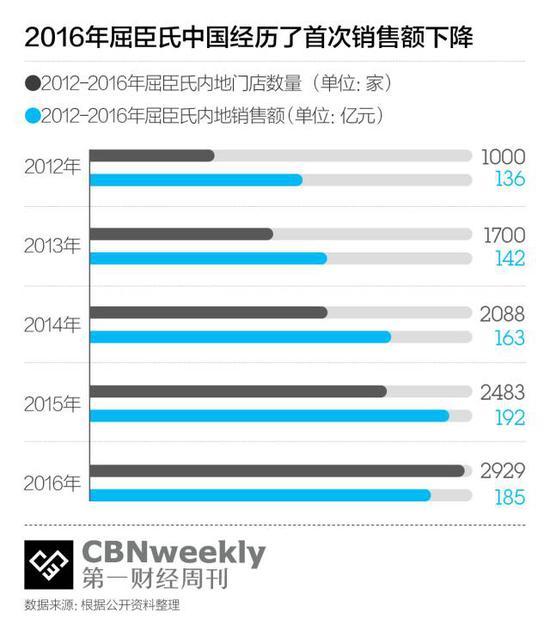

摘要:在进入中国市场的第28个年头,屈臣氏首次出现负增长,市场释放了危险信号。

3月22日,屈臣氏母公司长江实业公布2016年财报,屈臣氏集团2016年营收为209.14亿港元(约合185亿元人民币),较2015年的217.13亿港元(约合192亿元人民币)下降3.82%。在进入中国市场的第28个年头,屈臣氏首次出现负增长。

市场为这家个人护理零售巨头释放了一个危险信号。要知道直到2015年以前,屈臣氏在中国市场还几乎每年都维持着2位数以上的增长。

就在财报公布5天之前,屈臣氏中国区CEO罗敬仁辞职,首席运营官高宏达接任,并将于今年4月1日上任。高宏达原任屈臣氏马来西亚总经理,后于2016年2月出任中国区首席运营官。

2007年罗敬仁上任时,屈臣氏在中国内地只有300多家门店。2016年年底,这个数字已经达到2929家,增长近10倍。快速扩张是屈臣氏在中国市场的主要运营策略,即便在业绩下滑的当下,屈臣氏依然表示将在2017年新开1000家店铺,其中中国内地和亚洲其他地区占65%。

为此,屈臣氏将付出极高的运营成本。据财报显示,2016年屈臣氏中国平均单店产出约为729万元,较2015年下降10.1%,下降速度较2015年的5.1%快了近两倍。

随着消费市场环境的年轻化,屈臣氏的店铺扩张策略似乎失效了。高宏达意识到了这一点。从去年2月开始,高宏达实施了一系列举措试图升级屈臣氏,但收效甚微。

想知道问题到底出在哪儿,不妨先看看屈臣氏做了什么。

首先是升级门店。今年年初,屈臣氏在上海正大广场开设了第八代店铺首家门店。这距离第七代店铺的推出还不到半年。第八代店铺以彩妆为主,店面设计和陈列与前几代店铺相比会有较大变化——强调个性化和场景化,以吸引年轻消费者。

“第八代店铺”增加了彩妆品牌数量,引入了LUNA、the SAEM等国外品牌。

第八代店铺更像是屈臣氏“彩妆体验中心”的升级版。店铺虽然主打彩妆,但彩妆品牌数量仅从原来的14个增至16个,而且自有品牌和韩妆品牌占多数。

屈臣氏 · 美丽每一个你

屈臣氏 · 美丽每一个你

这对年轻人的吸引力实在有限——如果要购买韩妆,单品牌店会是更好的选择。而所谓个性化的门店装修不会是促使年轻消费者购买的动力。平价彩妆伊蒂之屋的装修很少女心,但真正留住消费者的还是产品。

尽管屈臣氏已经在调整品牌结构,下架部分国产品牌,引入进口品牌,但渠道下沉加大了其品牌高端化的难度。“从一二线到三四线,渠道越来越下沉,好的品牌跟不上,只能靠低端品牌。”一位业内人士告诉《第一财经周刊》。可以看到在第八代店铺中,大规模引入的外资品牌还是欧莱雅、强生这类偏大众消费的品牌。

屈臣氏采用“末位淘汰制”选择下架的国产品牌。入驻品牌需要向屈臣氏门店承诺保底销售,月销量低于1200万元的品牌均有可能面临淘汰。

这个做法证明了屈臣氏极高的利润诉求。去年屈臣氏的综合利润为22%,其中贡献最大的是自有品牌销售。其25%的扣点率和成本价格差也加大了利润空间。与屈臣氏合作的品牌中,少有能够实现盈利的。

事实上,近几年增速逐渐下滑的屈臣氏也在迫切寻求销量高的品牌的合作。比如去年受到市场认可的三生花。屈臣氏主动找到百雀羚谈合作,才有了这款屈臣氏定制产品。淘汰部分国产品牌之后,屈臣氏会将更多货架空间留给百雀羚、韩束等销量高的品牌。

扶持自有品牌一向是屈臣氏的主要经营策略。目前,屈臣氏的自有品牌数量超过2000款,占屈臣氏中国业绩的20%,看起来是一块不错的业务,但屈臣氏自有品牌的知名度和品质并不高,销售主要靠导购推荐。2017年,自有品牌依然是屈臣氏的主要业务。

“自有品牌是店里重点推销的,不仅是导购,收银员也要推销。”田可对记者说。她曾在北京一家屈臣氏门店做过导购。

曾帮助屈臣氏打开市场的导购模式,现在成了其吸引年轻人的阻碍。

几乎每一个逛过屈臣氏的消费者都有过被导购推销的经历,但几乎没有人会喜欢这种感受。尤其是年轻消费者,他们有多种渠道可以了解一个品牌,所谓的美容产品导购则显得不那么重要了。

实际上,屈臣氏的导购已经从为消费者介绍产品功能变得越来越像推销员。田可透露,屈臣氏的导购入职时没有相关的知识培训,但每个导购都要学一份“话术”。“比如推荐一个产品的补水功能,像语文阅读题一样拓展下来,一般的消费者最后都会听从导购建议。”

这种方法能带来不少一次性购买,但复购率不高。屈臣氏面临的一个问题是:知道自己需要什么产品的消费者不会选择屈臣氏,而不知道自己要买什么产品的消费者在一次不良的购物体验之后,也不会再选择屈臣氏。

高宏达在第八代门店中严格限制了导购数量,这个举措能否改善购物体验还需要一段时间的验证。

同样需要时间验证的,还有屈臣氏的线上业务。今年2月,屈臣氏推出App“莴笋”。这款专门针对年轻消费者的App是一个具有美妆问答功能的购物平台。

用户可以用App买产品,也可以在线咨询美妆咨询师,看起来像是把产品导购从线上搬到了线下。除了留住原生用户,如何通过App带来新用户也是屈臣氏要思考的问题。

本文著作权归第一财经周刊所有,如有侵权,请联系新浪新闻客户端。

延伸阅读

屈臣氏+知乎:三大资本争抢

投融界举办的VIP投资发展沙龙上,优质项目被多家投资争抢的情况再次出现。

微博热议——

@化妆品观察:

在屈臣氏工作超过十年的老员工们,见证了屈臣氏的成功,也亲历了屈臣氏曾经的落魄。屈臣氏最初进军大陆时只有几十家门店,后来很快面临亏损倒闭的风险。在遭遇瓶颈时,屈臣氏成功挺了过来。这一次,想必也可以。

@叫小熊饼干好了(微博网友):

屈臣氏假设没有那么多“热情”又“专业”的导购员我还是非常愿意去的。试问谁喜欢一进屈臣氏就被当做猎物一样盯着的感觉?我是没有脚啊?还是我没有眼睛啊?我要什么我不会自己找啊,我没计划买什么我还不能随便逛逛啊偏得问我要什么!还有您的好心被我拒绝了能否不要再跟着我,也不要给我什么“参考意见”。

@休闲璐(自媒体):

去屈臣氏是买点东西的,结果去了之后导购就跟防贼一样盯着你,搞邪教一样忽悠你,干传销一样煽乎你。卖护理类的把你的皮肤头发描述的跟妈了逼似的,而卖彩妆的又非把你涂的跟猴屁股似的高呼太美了。这个时候,你就,完全,不想买任何东西了,只想赶紧走。

@沐非(作家):

屈臣氏导购的神态和动作确实比较像躁郁症或者邪教中毒患者。

在市场上竞争的企业是要与时俱进的,你近几年在屈臣氏的体验如何呢?