摘要: in 需要用实际行动去解释:借助社交场景发生的互动,能否成为一个强需求。

已经积累了8000万注册用户的图片社交平台in,最近决定用一年来最大的版本更新,来重新定义自己的身份——新场景社交平台。

在这之前,in有过还算辉煌的过去,2014年6月上线,在2014、2015年间连续拿下数个知名机构多轮融资,2016年就挂牌新三板了。

但这个起初对标instagarm产品,在以微博、微信朋友圈为代表的中国式大而全产品的冲击下,过得并不是那么如意;雪上加霜的是,国内许多专心做工具的自拍、美图类软件如雨后春笋般涌现,或多或少侵占了in的市场。

in在这个市场中的优势还有什么?

在社交功能端,过去几年in积累了1.8 PB的图片数据,倘若这些沉淀在时间长河中长尾的图片可以加以利用的话,也算老树开新花,枯木又逢春;而在最基础的工具端,in已经成为一个全链条、一站式服务平台,从拍照到打印,in一应俱全。

in的版本和理念更新,也由此而生。

存量挖掘:技术驱动下的LBS+兴趣

in的优势在之一于数据,那么把这些数据的价值挖掘出来,以产品的形态呈现给每一个用户,乃是当务之急,而LBS+兴趣,成为in最终的解决方案。

简单来说,每在in拍摄一张照片,就会有拍照地点留存下来,而用户一般也会习惯性为所照图像加上标签或动态,前者是LBS,后者就是兴趣。

在in最近推出的新版客户端中,这两个功能被放大成更具体的入口。

世界各地的照片以瀑布流的形式直接呈现在发现页的“世界”栏目中,如果你对某个地点感兴趣,直接戳进去,就能浏览所有曾经在此地使用in拍摄、分享的照片;而在被动发现之外,你还可以通过搜索地点的方式,寻找到你感兴趣的图片内容。

in新版本中,基于地址的被动推荐和主动搜索形态

基于兴趣标签组成的话题页则被集合在“热玩”栏目中,用户同样可以以被动推荐或者主动搜索的形式进入感兴趣的话题详情页,浏览话题历史图片。

in的话题呈现页和具体的话题详情

LBS+兴趣,并不是一个新鲜的词,制衡各家平台的关键环节一在于数据,二在于技术。in已经有了海量的数据,走出下一步的关键是技术。

据创始人黑羽介绍,in的研发团队中大概只有20%到30%的人负责传统App的设计、搭建,剩下的人才集中于图像识别等当下火热的人工智能领域。

in在新版客户端中,采用了自己的geekeye语意化识别系统,用户拍摄一张图片,这套系统就会自动识别场景,根据图片内容推荐相应的贴纸组合,之后也会自动将其归类到相应的话题页内,目前,in已经支持识别3000个子类场景。

当然,挖掘出长尾内容之后,如何让优质内容排列在前,也是一大难题,而in给出的解决方案还是技术——argus算法,简单来说,这是一个好图发现系统,在优质图片的匹配比较下,这套系统会在图片的视觉层面上去判断一张图片的美学质量和成像质量,然后决定他在相应地点或话题页下的排序问题。

据in创始人黑羽介绍,基于以上逻辑的新版in,在三个月周期、五万用户的内测数据上表现喜人,活跃度比之前提高了一倍还多。

获新利器:AR相机、短视频及直播

LBS+兴趣是in盘活存量市场的举措,但对拉新的促进作用不是那么明显;对于图片美化市场来说,最有拉新效果的功能革新一般出现在工具端,这是in又一个可以发挥的优势。

过去一年,VR、AR曾煊赫一时,各类自拍修图软也纷纷试水,in自己作为图片社交产品,自然不会放过这样的技术革新,早在新版App发布前,in就上线了能融合两张图片的inDream功能。

in此前的图片融合功能inDream效果图

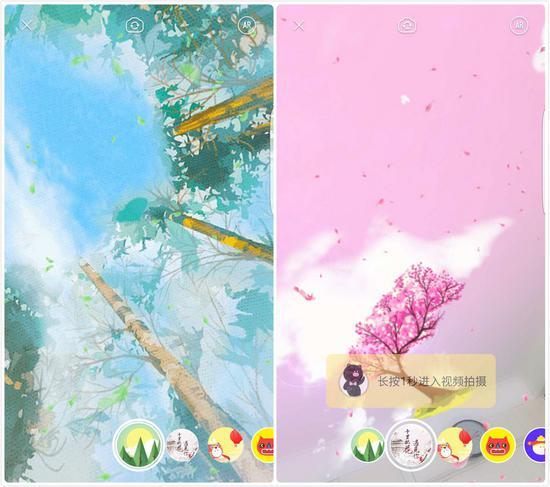

当然,in并没有像许多同类型产品一样浅尝辄止,在最近的更新中,in推出了自己的AR相机。

in的AR相机

据黑羽介绍,AR相机圣诞节推出后,当天就有 160万人参与使用;而在春节的时候,in还与线下商场合作,用AR相机扫红包及优惠券的方式吸引用户。

除却AR相机之外,in还将发力短视频以及直播,彻底告别纯粹图片社交平台的身份定义。

in的短视频和直播功能

毕竟,纯粹的图片社交在中国渐渐被证伪,还能支撑起这个市场的,只有AR相机、短视频、直播,以及随后出现的各类内容形式了。

线下:in的新场景社交理念与商业变现的基石

如果我们换个思路来看in在此次产品周期上的两大拉新存旧的方案,会发现其实他们隐含着一个共同的目标——连接线下。

从AR扫商场优惠券、红包,再到杭州大厦的“十里桃林”,in有目的性地从线下着手推广自己的AR相机新功能;而在创始人黑羽看来,LBS+兴趣本身也是连接线下场景的重大革新,现在,搜索一个景点、商场、餐厅,都会出现由in用户真实上传的图片。

连接线下,意味着会有更多超越互联网传统广告模式之外的商业变现挖掘。

过去一年,贡献in最大收入来源的项目可能是打印,从3月份上线这一功能至今,in已经打印了4000多万张相片,单张售价五毛钱,在这样的数据面前,in开始了直接布局线下打印终端的尝试。

in线下智能终端

目前,in的线下智能终端已经布局了3500台,并多数集中于商场、火车站等人流量较大、又容易与线下商家展开合作的地方,据in创始人黑羽透露,in随后将升级新版本的智能终端,投放到北京等大城市。

毫无疑问,线下是一个很好的流量入口,从去年的共享单车,到今年的便利蜂、线下KTV,由互联网团队主导,依托线下场景支撑的互联网产品,站在了风口之上。in主动与线下合作乃至自己制作了一个物理的终端,可以说跟随了这股趋势。

新场景社交平台,已经是in的全新定位了,而in接下来需要用自己的实际行动去解释的,只有一个问题:借助社交场景发生的社交互动,能成为一个强需求么?

本文著作权归微信公众号36氪(wow36kr)所有,如有侵权,请联系新浪新闻客户端。

延伸阅读

IN带着8000万用户挑战商业化

In的变现方式不是简单帮助品牌商做点上,它在商业链条中有自己的定位。

微博热议——

@靖鹤电商头脑风暴俱乐部(微博网友):

作为国内的图片社交应用,IN也十分注重年轻人的社交。IN联合创始人孙颖说,在打造图片社交平台时,更关注的是年轻人的兴趣和需求,注重的是定制化、互动化、娱乐化,这也成为未来图片社交的突破口。

@FooStrong(微博网友):

in和nice都不好用,in还好点那个nice的产品经理绝对是脑残app界面一年改版无数次改的还和屎一样就能看出他们思维混乱根本不知道自己在做什么。还有就是这两家都不懂得图片社交的本质是图片优先背后的人第二的因素,顶着图片社交的名号想做陌陌之类的人际社交的两家无知公司把自己玩死是指日可待。

@吴弈清(微博网友):

图片社交无论是兴趣类的花瓣、堆糖,还是社交类的Nice、In,都赶上了移动图片社交的黄金时点。即拍即分享,新兴人群个性和对图片社交的热情,将是这类产品突破微博和微信等传统社交软件壁垒的良好时机。

@庄帅(微博自媒体):

IN四大法印引爆图片社交,不足半年用户破千万,发展这么快的两大原因:一、IN用户是通过自传播累积,天然就有关系链的带入。二、垂直运作女性人群,关系链密度大,社交刺激频度高。

@时光是那么凉(微博网友):

媒介与性别的议题在互联网世界同样不乏热议。在互联网时代女性似乎拥有强大的消费意愿和消费需求。特别是新时代的女性,对网络的利用更加普遍化。如果对消费者进行细分并能牢牢抓住他们的心理,可能取得意想不到的成果。这也说明,有大而全且强的品牌存在,专注一个领域也是能很好利用互联网的。