摘要:唯一抓得住的只有自我感受,唯一说得出口的只有自我表达。

[1]

“吉他弹唱”

赵雷上上周就被《歌手》淘汰了,可是他的热度还没过去。《成都》终于冲出成都和小众圈的壁垒,全国各大城市一夜之间拥有了同调主题曲;返场唱的《三十岁的女人》还让他最后在这个舞台上留下了一场关于直男癌的热议。

是红了。

和赵雷一起红起来的还有各方各界对民谣老生常谈的嘲讽。有人鄙视哭天喊地不想让心头至宝变街头爆款的逼格粉,有人嘲讽民谣从内到外的穷酸劲儿,有人对歌词里千篇一律的南方忧伤姑娘嗤之以鼻。

▽姑娘,民谣圈当之无愧第一大IP

不禁有点替赵雷觉得冤,“游戏而已”的他替整个圈子挨了不少枪;也不禁有点好奇,以岁月静好现世安稳包装自己的民谣是怎么就触犯了众怒。

带着探究的心在搜索框敲下民谣二字之后,弹出来的百度百科却让人对这个事物产生了一股忧伤的迷茫。

民间流行的、赋予民族色彩的歌曲,称为民谣或民歌。民谣的历史悠远,故其作者多不知名。民谣的内容丰富,有宗教的、爱情的、战争的、工作的,也有饮酒、舞蹈作乐、祭典等等。民谣表现一个民族的感情与习尚,因此各有其独特的音阶与情调风格。如法国民谣的蓬勃、意大利民谣的热情、英国民谣的淳朴、日本民谣的悲愤、西班牙民谣的狂放不羁、中国民谣的缠绵悱恻,都表现了强烈的民族气质与色彩。

照这个标准,民间山歌和凤凰传奇好像都更民谣一点。

可是现在大众认知中的民谣是什么样的呢?主题好像只有爱情和饮酒,内容无非是白描正常人十几二十岁都会做的事,再串几个清新的地名、玄幻的比喻,会几个最简单的和弦夹个变调夹就能写出十几首歌,最后散漫地、不太讲究唱功地唱出来,OK了。

难怪有人不屑:门槛越来越低。

不过有人说,中国今天这些流行了起来的民谣其实偏离了民族的部分,只是对国外90年代兴起的城市民谣毫无特色的效仿。

还有人说,拉倒吧,这顶多是城里人的吉他弹唱。

不管这中间有怎样的对概念的误解,不可否认,民谣在今天大多数人眼中就是这样一种单一化的存在。

[2]

远方和姑娘的床,哪个更远

可是当年老狼、高晓松、水木年华的校园民谣也是靠清淡的小情小爱火起来的,他们能成为一个时代的经典,为什么今天的民谣圈就要受那么多苛责?

可能因为这个金钱至上的时代对穷很苛刻吧。

太多人吐槽过民谣的穷了。动不动就是一根烟、三瓶酒,人家凤凰传奇都唱过“像只鱼儿在你的荷塘”,听上去至少还是个塘主,民谣倒好,宋冬野那根儿兰州都得管陌生人借,大夏天约个炮房间里连空调都没有,北京歌手写歌基本只能在四环里转悠,马尔代夫别指望了只要心中有爱北戴河也是乐园。

就算拮据成这样,这一根烟还得撑一宿,三瓶酒得喝到天明,不然无法体现出只剩一点爱还要挨过一生的倔强。

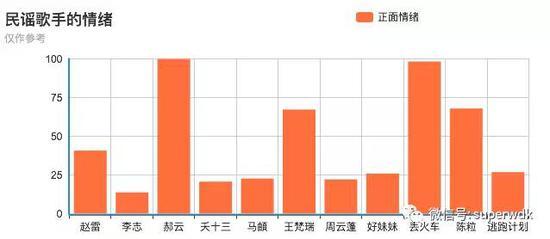

▽要不民谣歌手的情绪怎么都不太好呢

图源&研究:微信公众号“超级王登科”

穷也正常,这个社会里有多少人在二十多岁就能走上人生巅峰呢?破败的床,阴暗的房子,被拜金的女朋友蹬了,句句都是现实。

但是更让广大人民瞧不上的是,穷,还酸。

民谣歌手们人穷但志不短啊,这志没长在别地儿,净琢磨不切实际的远方和姑娘了。

生活永远是残忍乏味的,美好的永远在远方。远方在哪儿?反正不是南方就是北方,绝对不能论东西——奔西边那是西游记,奔东边那是红太阳,哪儿还有什么情怀可言?

但是远方就像青春期墙上女明星的画报一样,那么近又那么远呀。坐火车只坐得起几十个小时的硬座,大多数时候还是困在城市里,琢磨着自己有没有足够的衣服过冬才是正经事。

和远方一样到不了的还有姑娘的床。当今民谣最让人腻味的也是这一点:我辗转反侧,我大雪纷飞,我原谅青春,我贪嗔痴念,我愁闷忧伤,我颠倒世界,都是为了(睡)你呀姑娘。

▽从未见过如此耿直的大兄弟

一把年纪了,比青春期躁动不安的男生花花肠子还多。

可是甭管多穷,只要够酸地以姑娘为目标写首歌,这职业生涯算是有个抄底儿的代表作了,从此便可以荣登文青钟爱的表白金曲榜,占据网易云音乐热评的一席之地,成为宋冬野&董小姐、马頔&傲寒、尧十三&北方女王、陈粒&祝星等N个CP之后的又一民谣爱情标杆。

就是不知道被迷昏了头的姑娘小伙从这些歌里摘取表白金句的时候,为什么总是选择性无视了这句——

[3]

污名化的民谣

尽管这样,沉到了音乐鄙视链最底端、人人都可以来踩一脚的民谣圈还是挺冤的。

因为那些已经通过各种商业的方式走到大众面前的人和歌,势必有更响亮的声音和更大的话语权,而那些不知名的民谣歌手却不得不承受着一个污名化了的标签。

在姑娘泛滥的背后,我们其实也有苏阳、野孩子、张玮玮这些用音乐反映西北城市和乡土风情的音乐人,有用川味儿唱诗词、唱本地民歌的白水,有融入了彝族唱调的莫西子诗,还有很多默默无闻的、都不敢把做音乐当做主业的歌手在记录着生活和时代的变迁。

如果去多听听看看,你会发现其实我们的民谣也可以很民族、可以立足脚下的土地,形式和主题也可以很多元,可以不止是哀怨地唱着远方的姑娘你为什么不跟我走。

可是所有被推到聚光灯下的、被大肆传唱的,只有那些单薄的男欢女爱和泡不到妹子的忧伤,只有在无数次重复中被消磨成苟且的“远方”。

民谣当然没有死,可遗憾的是它活得最好的那部分却让那么多人讨厌。

[4]

“我”

是谁精准地筛出了这些千篇一律的吟唱?是谁选择了、接受了、捧红了这些流于表面的无病呻吟呢?

是这个时代的本来样貌,也是千千万万吃这一套的普通人。

一个年代有一个年代的声音。就像80年代属于摇滚,关注公共事务、政治、社会的人躁动着、呐喊着自由,如今过着好日子的我们也不再需要苦大仇深,不再需要替这个世界忧国忧民。连曾经看不惯一切的摇滚歌手在这变迁面前和巨大商业利益的诱惑下,也不再张嘴闭嘴艹这个世界。

城市中一代又一代人在强调自我的年代中长大,开始追求与之相符的简单、微小的审美趣味,追求对自我感受的表达,将龌龊生活中的不如意都寄托在虚幻精致的乌托邦中。

作为乌托邦存在的远方,也只是乌托邦而已。真的有人在乎远方真正的现实吗?没有,唱来唱去其实人们只在乎内心的细腻情感和顾影自怜。曾经占据社会思潮主流的现实主义和宏大叙事,在今天都已经太遥远、太沉重了,当下唯一抓得住的只有自我感受,唯一说得出口的只有自我表达。

迷茫彷徨,精神空虚,渴求肉体,舔舐伤口,幻想挣脱,顾影自怜,全都跳不出一个“我”。

民谣歌手在唱着自己,走心了的人也在听着自己。这个转向自我的时代培养了迷茫挣扎的小人物,小人物们共同构建了琐碎的时代审美。

更何况,现在谁还敢真正在艺术作品里观照社会的痛点呢?有点想法的人只能在敏感词的游戏规则前缄默不言,唱唱自己方圆两米之内的鸡毛蒜皮才是一张安全牌。

何况下面还会有人自发地、咄咄逼人地教训你,艺人好好唱你的歌,不要参与政治。

闭上眼睛缩回自己的壳里,除了自我的伤春悲秋不去多考虑其他,这是一个时代的症结。从空洞的民谣大行其道,言之无物的文学占据主流,到精致的利己主义者盛行,无非都是时代病的缩影。

所以民谣没死,民谣也不会死,它只是在以这个时代希望的方式活着。

本文著作权归Vista看天下(公众号:vistaweek)以及其作者所有,如有侵权,请与新浪新闻客户端联系。