摘要:大平台的信用背书,名额有限,速速抢购,199元/年买不了吃亏买不了上当。

随着马化腾在朋友圈留下一句“正加快上线微信公众号付费订阅” 的评论,以及知识分享平台‘得到’首次公开自己529万用户数据的新闻后,付费知识再一次成了大家热议的话题。

虽然拥有2000万公众号的微信还没有入场,但是付费内容领域已非常热闹,大平台如得到、分答、喜马拉雅各家已坐拥众多粉丝,细分小平台如怒马、三节课、一块听听等专注特定领域的小群体,除此之外还有很多依靠个人 IP 来支撑的线上研习社。

在各个知识分享平台的主页上,你都能看到销售火热的现象,比如已有591961人订阅,已播放3200万次,有127466人收听等。而价格可能是1.99元听一节课,也可能是199元/年,或者999元入群。

在这里明星导师、行业大V、知名投资人、各路 KOL 齐聚一堂。他们说在这个信息爆炸的时代只有我们能帮你筛选出最有价值的信息、传授最稀缺的知识,帮你拓展认知边界、颠覆思维方式、进行知识迭代,而你只需要为知识付费,投资自己就能完成个人成长。

目前,付费内容平台的推广模式大同小异,所以问题是:当用户在付完了年费、会员费、订阅费之后,除了给信仰充值之外,能不能学到真知识?火热的付费专栏和知识平台真能帮你实现个人成长么?

本着结论先行的原则,很遗憾地告诉你,我的答案是:不能。

醍醐灌顶却过目即忘,你还好意思说自己学到了“新知识”?

现在这些所谓199元/年的日更的知识栏目(每天更新一篇文章/一段音频)基本有以下两大特点:

1。 它们倡导碎片化学习;2。它们本质是售卖者产出的二手知识。

所谓碎片化学习是指,利用零散的时间去学习零散的内容。百度百科如此赞美道:

碎片学习指利用碎片时间进行学习知识、工作技能、提升自我等,碎片学习往往可以最有效的利用碎片时间,等公交、跑步等时间可以充分被利用上,以提升自我,有效管理时间。

这种碎片化学习虽然看似很灵活,会提高时间利用率,但最大问题是它不能真正的让你吸收学到的知识,因为它不符合人类大脑吸收知识的运行机制。

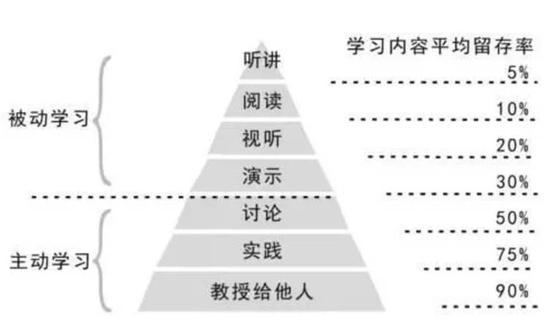

因为从输出的角度讲,如果学到的知识无法被提取,那你的输入则基本属于无效行为。那些让你啧啧称奇的金句,那些让你醍醐灌顶的时刻,过不了几天你就会忘得精光,更别提将新知识内化和迁移了。就像你吃油炸快餐也会有饱腹感,但不代表你的身体吸收到了营养。付费内容纯粹以碎片化输入方式为主导,无法有效激活大脑中的长时工作记忆。也就是说,基本上会让人过目即忘。在你被动学习的状态中,存入的信息越容易,日后就越难被大脑所提取。

除此之外,你要知道“听懂”可远远不等于“学会”。你听得很爽,看得很过瘾,只能说明讲课人水平不错,完全不代表你能记住并灵活运用。检验的方法就是你再给别人讲一遍,看看对方是听得很爽还是一脸懵逼。

付费学习的幻觉:知识大V负责赚钱,你只负责被愉悦

布鲁姆分类学的“学习金字塔”告诉我们,无论是记忆还是理解,基本都处于最低阶的学习状态,知识的留存率仅有5%-10%。真正开始中阶的是在合适的场景下应用学到新知识,而最高阶的就像贩卖知识的那帮大V一样,创造新‘知识’。

布鲁姆分类学——学习金字塔

虽然大部分人还处于低阶被动学习的状态,但是他们的大脑会莫名兴奋,误以为自己花了199元买到的知识从此就属于自己了。

这是一种很常见的幻觉,即‘安慰剂效应’:人们在大脑中想象自己做一件事,即使没有完成,也会有一种完成了的体验。就像你到健身房办了一张健身卡, 虽然你的减肥大业还未启动,但你的大脑会认为这个任务已经完成,然后你很可能就再也没有动力去进行真正的锻炼。再比如,你从网上下载了很多电子书,虽然你一本也没看完,但是下载完成之后大脑会默认产生一种已经全部看完的满足感,这就是知识的幻觉。

也正是这种幻觉,让你无法真正学到或者输出任何有价值的东西。

相反,贩卖知识的大牛们,全部都处在了‘教授给他人’ 的主动学习的状态,他们输出知识,是你眼中知识的创造者,而在这里你有可能只是纯粹的消费者。就像那句著名的 slogan,他们确实做到了死磕了自己也愉悦了你,但很遗憾,在整个过程中,作为用户的你只负责被愉悦。

你学习了二手知识,为内容创业者变现

很多人依然自信拥有一个碎片化吸收所有知识的超人大脑。好吧,就算是这样,你也很难保证你学到的二手知识究竟是精品还是糟粕。因为大多数普通受众比较典型思维误区就是:只要一个人在某个领域有所成绩,就默认他说什么都是对的。

你也不难发现营销号用来提高微信文章打开率的普遍手法,就是在文章标题里加上:哈佛教授、马云说、深度好文……

深谙此道的各个平台,将一份份闪光的履历,一个个耀眼的title 甩到你面前,大平台的信用背书,各路大咖的鼎力推荐,名额有限,速速抢购,让你觉得199元/年,买不了吃亏买不了上当。但对于大多数付费者来说,他们没有能力区分内容好坏。

这跟心理学中典型的‘框架效应’非常相似,实验表明,同样的葡萄酒,标价越贵,人们喝完之后大脑皮层会越兴奋。也就是说,作为外行人,我们很难分清某一类付费知识的优劣,而如果它包装得好,人们就会认为是真的好,尽管质量不变。而之所以被包装,是因为有利可图……现在你该理解“知识变现”的含义了吧,你能做的不过是掏钱帮助他们变现。

当然,我不能否认市场上还是有一些很良心的付费内容,他们传播元知识,倡导科学的学习方法,如果你用心花时间去学,依然会有所斩获——只是随着制作成本降低,产量过剩,大家的筛选成本会越来越高。

所以,与其一门心思想着用刷专栏,听讲座,入社群的方式实现自我成长,不如周末在家里认真读完一本书。

付费知识无法对个人成长产生任何作用,那为何如此火爆?

时下这场知识盛宴,本质上戳中了广大白领阶级的痛点:利用你的焦虑,制造知识的恐慌,打包售卖所谓的‘知识产品’,最后让你产生掌握了知识的幻觉。

你对生活现状、职场发展的不满意,造就了一个又一个的需求,而市场上一旦出现了需求,就会有前赴后继的人来满足你的需求,这就是所谓的商业化。他们会告诉你之所以没能升职加薪,没能在领域里成为专家,没能赶上一个又一个的风口,就是因为你的认知没有升级,你读的书不够多,你没能有效的利用碎片化的时间进行学习。

由于付费内容出色的变现能力,太多人想进入这个市场,太多人想分得一杯羹,造就了这个‘‘人才辈出’’的时代,因为每天市场上都会有最新鲜的牛人大咖的专栏在货架上等着你购买。

哈!这是多么相似的场景——二三线城市里线下兜售给小镇青年们梦想的蓝领培训班,只不过那些美容美发、烹饪、挖掘机的线下课程,接上了互联网的地气后,摇身一变,成了北上广白领们热捧的:五分钟XXX, 从零开始XXX,带你读XXX。

你可以是职场小白,可以没读过商学院,可以不懂互联网,只要你是一个求知上进的社会人,他们就可以帮助你,而你只需要一年花费199元就能购买到通往财富自由的道路。只要你购买了,每天认认真真地花上五分钟时间阅读专栏,你就有可能成为理想中的自己。

最终,付费知识的专栏也好,专门给互联网人订制的线上课程也好,作为一个产品它们很好的给用户提供了追求信息的满足感、看似上进的个人成就感以及融入小圈子之后的社会认同感。但可惜却没能提供多少真正足以让你在工作中真正输出什么知识或是技能。

付费知识到底筛选出了什么?

井喷的付费知识产品,良莠难辨。很难说是否有用户过滤出有价值的信息和知识,但是放眼望去,这一波“知识付费”浪潮,倒是聚拢了一批面目相似的人。

他们渴望成功,他们追逐潮流,他们崇拜导师,他们幻想引领时代,只可惜,他们所相信的这一切,有可能只是这个商业世界希望他们所相信的而已。

你用小米手机,穿凡客T恤,上3W咖啡听创业讲座,在家看耶鲁大学公开课,知乎果壳关注无数,36氪每日必读,马云的创业史了如指掌,张小龙的贪嗔痴如数家珍。肉夹馍只吃西少爷,约朋友得去雕爷牛腩,喜欢Kindle胜过iPad,手机里没游戏全是GTD的APP。如果上述条件都符合……那你在北京应该还在每天乘地铁。

本文著作权归PingWest品玩(公众号:wepingwest)以及其作者所有,如有侵权,请与新浪新闻客户端联系。

微博热评——

@龚文祥(微博电商专家):

马化腾亲自抓的黄金红包与付费订阅号,前景不会乐观。这个变换的移动互联网世界,已经没有人能准确预测未来,唯一能做的,就是不断试错 。

@杜子建(社会化媒体营销研究者):

今年是自媒体“付费内容”爆发的一年,我希望每一个“真正有料”的高人都把您的专业且有效的知识分享出来并坦然获利(因为付费是自愿原则,不可耻)。而且,如今的内容付费工具越来越多(收费直播、微博问答、分答、其他)。我算了一下,如果我愿意将内容变现,我个人独立收入应该能完成800万左右。

@传媒老王(报纸媒体人):

年轻读者在付费阅读方面,对情感类、实用技能,就业、职场、投资理财,更愿意付费,未来,对兴趣付费是大趋势。自媒体也有分块,5%订阅被关掉,一眼都不看,10%半年不更新,还有很多更新频次放慢,慢慢在分化,真正持续的比例没有想象高,大浪淘沙 。

@陽子(网友):

与其每天听本书,不如一个月读一两本书啊……

延伸阅读

内容付费:付费圈子都有谁

“圈子文化”最近在一款做付费社群管理的产品上得到了淋漓尽致的体现。