摘要:“中国男儿,中国男儿,要将只手撑天空。” 这首儿时的歌一直萦绕在他心中。

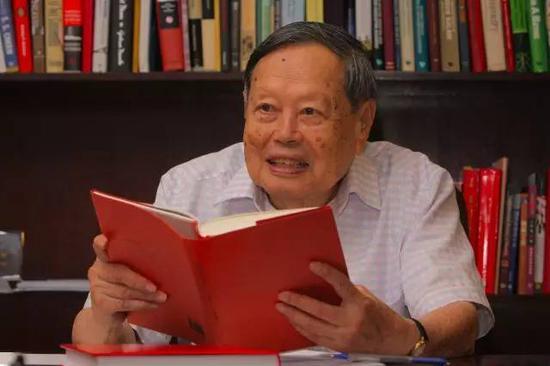

►杨振宁教授近照。

本文作者系复旦大学物理学系教授施郁。

(一)

杨振宁小时候曾经从父亲口中学到一首五四时期的歌曲 [1]:

中国男儿,

中国男儿,

要将只手撑天空。

长江大河,

亚洲之东,

峨峨昆仑,

翼翼长城,

……

泱泱大国,

决胜疆场,

气贯长虹,

古今多少奇丈夫。

碎首黄尘,

燕然勒功,

至今热血犹殷红。

这首歌一直萦绕于杨振宁心中。

(二)

赴美留学的杨振宁,立即成为芝加哥大学物理系同代研究生中的佼佼者,后来又登上物理学的高峰,成为国际理论物理与高能物理的领袖。

1949年5月,上海解放。杨振宁觉得自己有权与那里的家人联系,所以发了一封电报并得到回电“平安”。从此即使在中美关系敌对的时期,杨振宁仍然一直与国内的家人保持着联系 [2]。

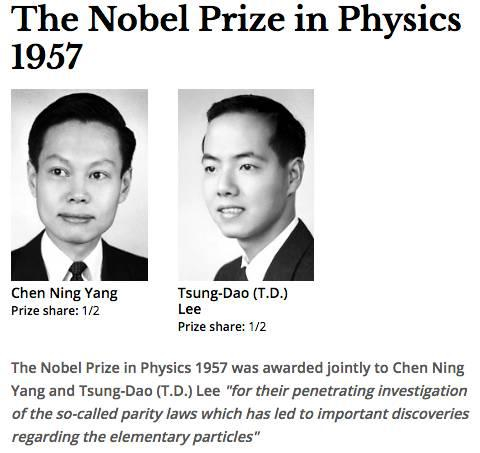

1957年,中国公民杨振宁与李政道获得诺贝尔物理学奖。杨振宁在宴会演讲中讲述了作为一名中国科学家的他,是近代中国与西方两种文化的冲突和协调的产物 [2]。

►1957年10月,杨振宁、李政道共同获得诺贝尔物理学奖。来源:The Nobel Foundation

这个诺贝尔奖使得全球华人为之振奋。1960年,杨振宁在巴西里约机场受到几百名华人的热烈欢迎。杨振宁意识到这个诺贝尔奖的荣誉超越了个人的意义。

杨振宁说过 [1]:

“我一生最重要的贡献是帮助改变了中国人自己觉得不如人的心理作用,我想我的科学工作的成就帮助中国人的自信心增加了,这个恐怕是我一生最重要的贡献。”

莫言对话杨振宁:科学与文学的对话

莫言对话杨振宁:科学与文学的对话

这也使得杨振宁感到自己的责任。1971年,已成为美国公民的杨振宁敏感地注意到中美关系的缓和,抓住机会通知美国政府,他要回中国探亲。7月15日,杨振宁从纽约飞巴黎。4天之后,飞往上海 [3]。当年11月,《今日物理(Physics Today)》杂志报道了杨振宁的中国之行(2013年杨先生特地将这篇报道收入《Selected Papers II With Commentaries》)。次年,杨振宁再度回中国探亲。两次探亲后回到美国,杨振宁都作了一些感情丰富的演讲。现在在杨先生办公室墙上,挂着当年杨振宁所在的石溪大学的中国同学会的《石溪通讯》关于杨先生1971年9月演讲的报道。

杨振宁一直在帮助建立一个中国和美国之间的桥梁。1978年,杨振宁任会长的全美华人协会在《纽约时报》以广告形式呼吁美国与中华人民共和国建交 [3]。

在国际上,杨振宁始终是中华民族一员。1970年,国际高能物理大会在苏联基辅召开。当时,苏联处于反华高潮。杨先生进入旅馆大厅时,竟遭遇到一个清洁工用扫帚驱赶。而在会议宴会上,组织者居然放映反华动画片,杨先生愤而离场。

(三)

1983年,杨振宁写道 [2] (笔者翻译):

1964年春天,我成为美国公民。

我已经在美国生活了19年,1945-1964,覆盖了当时我大多数的成年时光。确实,入籍的决定是不容易的。我想对于大多数国家的很多移民都是这样的,但是对于中国血统的人尤其如此。永远离开中国而移民到另一个国家,这样一个概念在传统的中国文化中完全不存在。事实上,移民曾经被当作彻底的背叛。而且,根植于每个中国人心底的是关于一个曾经辉煌的文化所承受的羞辱和剥削的印记。我的父亲1973年去世前是北京和上海的数学教授。他1928年在芝加哥大学获得博士学位。他去过很多地方。但是我知道,在他心中一个角落,他直到去世也没有原谅我放弃我出生的国家。

杨先生接着描述了美国华人曾经的悲惨遭遇和他本人在美国遇到过的歧视。然后写道(笔者翻译):

“是的,有许多事让我踯躅不前。但是我知道美国对我很慷慨。我本来是有很好的基础,但是美国给了我发挥我的潜力的机会。我知道世界上没有其他国家对待移民如此慷慨。我也意识到,我在这里的根在不知不觉中扎深了。

1961年1月,我观看电视上肯尼迪的就职典礼。肯尼迪请罗伯特˙弗罗斯特(Robert Frost)朗诵他的诗。他选择了‘没有保留的奉献’。我听到诗句:

拥有我们未拥有的,

被我们不再拥有的所拥有。

我们的保留使我们软弱,

直到我们发现是我们自己,

我们从生活之地退缩,

在屈服中获得拯救。

似乎有什么东西触动我的心。我在一本选集中找到弗罗斯特的诗。很美。有力。这在我申请美国国籍的决定中起了作用。”

1999年杨振宁从石溪大学荣休时,特别感谢美国所给予他的发展机会。

(四)

在1999年杨振宁荣休会议上,著名科学家戴森作了晚宴演讲,这就是著名的《保守的革命者(A Conservative Revolutionary)》一文 [4]。戴森高度评价了杨振宁对物理学的伟大贡献,特别是杨-米尔斯理论,以及杨先生的研究风格。他指出:“杨教授是继爱因斯坦和狄拉克后二十世纪物理学卓越的风格大师。”[5]值得注意的是,戴森还特别讲述了杨先生的文章《父亲与我》,讲述了杨先生与父亲及祖国分离的痛苦,以及杨先生成为美国公民时的纠结。戴森还引述了杨振宁关于参加香港回归典礼的激动感想。

最近,戴森评述,他这篇《保守的革命者》强调杨振宁三个方面的优秀品质的可贵结合 [6]。一是卓越的数学才能,使得他能解决具体问题。二是对自然的深刻理解,使得他能够问重要的问题。三是集体精神,使得他在中国文化的复兴中扮演重要角色。这三个品质一起将杨振宁造就成杨振宁,一位继往开来(values the past and leads the way to the future)的保守的革命者。

(五)

2003年12月22日,杨振宁先生告诉我,他将于当月24日从石溪搬家到北京清华大学。第二天他又告诉我他写了一首诗描述这次搬家,并传真给我。这是当年11月定稿的《归根》:

昔负千寻质,

高临九仞峰。

深究对称意,

胆识云霄冲。

神州新天换,

故园使命重。

学子凌云志,

我当指路松。

千古三旋律,

循循谈笑中。

耄耋新事业,

东篱归根翁。

杨先生将清华园内的住所命名为“归根居”。

►杨振宁、翁帆与贺国强、周济等在“归根居”的合影。 来源:清华大学新闻网

2007年,杨先生写道 [1]:

“鲁迅、王国维和陈寅恪的时代是中华民族史上一个长夜,我和联大同学们就成长于此似无止尽的长夜中。

幸运地,中华民族终于走完了这个长夜。”

(六)

回到中国定居的十几年中,杨振宁住在北京和香港。他是美国公民兼中华人民共和国香港特别行政区永久性居民。2015年4月1日,杨先生放弃了美国国籍,自动成为中华人民共和国公民。直到最近,人们并不知道这个事情。中国科学院也是今年才知道。

这也不是一个简单容易的决定。杨先生刚刚告诉新华社记者 [8]:

“美国是一个美丽的国家,是一个给了我做科学研究非常好的机会的国家。我感激美国。”

但是杨先生最后还是作出了这个决定。

这使得“归根”有了新的、更正式的含义。正如当年杨先生加入美国国籍正式确认了他与中国的分离,现在杨先生放弃美国国籍正式确认了他对中国的回归。

1983年杨先生将他的诺贝尔宴会演讲收入论文集时,评论道 [2] (笔者翻译):

“今天重读这个讲话,我知道我没有变。”

直到今天,杨振宁一直没有变。

参考文献:

[1] 杨振宁著,翁帆编译,曙光集,八方文化,2008。

[2] Yang C N。 Selected Papers with Comentary (1945-1980), 1983。

[3] 江才健,杨振宁传,天下远见出版,2002。

[4] Dyson F J.Int.J。 Mod。 Phys。 A 14 (1999) 1455。

[5]关于杨振宁先生的学术贡献,可参阅施郁《物理学之美:杨振宁的13项重要科学贡献》,《物理》杂志,43卷1期,57(2014)。

[6] Dyson F J。 Birds and Frogs (Selected Papers, 1990-2014),World Scientific, Singapore, 2015。

[7] 新华社,“对话”杨振宁、姚期智:我为什么放弃外国国籍?2017.2.21。

本文著作权归知识分子及作者施郁所有,如有侵权请联系新浪新闻客户端。

延伸阅读

你们这样说杨振宁,问过邓稼先吗?

他在许多场合公开评价自己最重大的成就是,帮助克服了中国人觉得自己不如人的心理。

微博热议——

@西西福厮(互联网专家):

说杨振宁来养老的,属于中国长期民族自卑下,卢瑟思潮盛行的结果。道理很简单,卢瑟最喜欢听的话是“中国不行”,因为那样的话他们当卢瑟就不是因为自己无能而是国家不行,自我感觉就不那么憋屈了。任何和“中国还不错”有关的事他们都要下意识的否认。嫌杨振宁老,姚期智呢?比尔盖茨来了他们都有话说。

@王志安(时评人):

杨振宁82岁迎娶28岁的翁帆,和你有啥关系?你不喜欢?人家翁帆又没说要嫁给你,为啥要你喜欢?你喜欢人家也看不上你呀。这事就是别人的私事儿,私事儿的分际就是,如果不涉及公共利益,不要在公共场合随意评论。这是教养也是美德。

@吕健中(企业家):

1997年杨振宁在中科院演讲:中国会在20年内获得物理诺贝尔奖。到了2017以后,大家都感觉这个预测马上落空了,正准备奚落笑话老杨一通。然而,2017年2月,杨振宁加入了中国籍……

@Ur-Rex(微博网友):

不是对于杨振宁本身放弃国籍这件事,而是觉得邓稼先这一辈科学家真的付出了很多,吃了很多苦,没有享到福,心里很难过。

@胡锡进(《环球时报》总编)

邓稼先献身祖国的国防科研,为中国造出原子弹做了那一代科学家中典型的巨大付出,他的故事感动了整个中国社会。然而世事的错落组合塑造了无数的不同人生,只要在自己的人生路上尽力了,作为了,甚至做出了杨振宁那样的突出成就,就同样值得尊敬。

@猪猪噗(微博网友):

抛开他对世界的贡献,单是对中国的贡献也少有人能及。无偿捐款给清华,推荐超过1200学者出国留学,无偿协助建设几十座实验室,以清华的名义发表了几十篇sci论文,还邀请了一大票顶级科学家到中国工作,这还只是一部分贡献。