摘要:辽宁运钞车被劫案开庭。想拯救家庭的退伍老兵李绪义,为什么却走向了犯罪?

1月24日上午9点半,被羁押了四个月的李绪义走进营口市中级人民法院,他身材魁梧,弓着背,匆匆朝旁听席上的母亲看了一眼。旁听席上还有他的战友、同乡、亲戚,黑压压坐了100多人。

法院公开审理了李绪义抢劫运钞车案,李绪义对犯罪事实供认不讳,放弃了自我辩护。他向家人和押运员道歉,希望社会上不要再有人像他一样去抢劫。案情事实清楚,庭审两个小时就结束了,法庭宣布将择期宣判。

这起案件的破获也非常迅速。2016年9月7日,大石桥市一辆运钞车被劫,警方当天晚上就将嫌疑犯李绪义抓获。

辽宁运钞车劫匪李绪义

但此案有诸多不寻常之处。运钞车上有3500万现金,劫匪只抢走了600万。抢完钱后,劫匪并没有逃之夭夭,而是辗转两市,前往三个债主处还钱。案发当晚,劫匪在家中落网,那时他刚刚睡醒,是妻子带领警察到家中实施抓捕。

《智族GQ》试图还原劫匪李绪义在案发前一晚和案发当天的行动,他经历了什么,做了什么。在这一天一夜中,李绪义——这个退伍老兵、包工头、钓鱼爱好者以及家庭的顶梁柱,成为了一宗重罪的实施者。

这是一个犯罪的故事,同时也是一个救赎的故事。债务令李绪义的家庭陷入困境,他视还债为生活的出口,甚至是生活的全部。最终,这种愿望压垮了他的理智,他选择了最出人意料的方式,试图达成对家庭、个人的拯救,却最终走向犯罪。

━━━━━

枪

2016年9月7日中午12点30分,司机李绪义驾驶一辆运钞车,在大石桥市南头检查站路口的红灯前停了下来。不出意外的话,这辆装有3500万现金的运钞车将左转进入哈大路,前往大石桥农业银行。但当绿灯亮起来的时候,李绪义一踩脚下油门,车子直行穿过路口。

坐在副驾驶的车长宋官福犹疑了一下,问道,怎么不左转。李绪义说,那边堵车,去前面绕一下。按照规定,运钞车行车路线的任何改变都需要由车长向押运公司请示,但这位已经工作了四年的老职员并没有再追究。

车子继续往东开,来到蔬菜批发市场附近。路一侧有几个巨大的篷子,下面是摆满蔬菜瓜果的摊位;另一侧有银行、药店。道路狭窄,熙熙攘攘,并不是一个躲避堵车的理想路线。

李绪义沿着全聚顺饭店东侧的路继续向北走,开了百十米,在星河国宝小区旁停了下来。时至中午,前后没什么人,右手边是一片封闭的居民区,居民区后有一条护城河。河岸绿树摇曳,将马路的喧嚣隔绝开来。

他停车,从后腰抽出一把黑色手枪,对准副驾驶。车上的人都愣住了。李绪义说,“我不想伤害你们。”

运钞车的车型和金杯面包车一样,共有5个座位,后排坐着另一位押运员和两位携款员。李绪义左手拿枪指着他们,右手上前卸下了副驾驶挎在身上的防暴枪,并锁上了车门,接着又让后座上的押运员把另一把防暴枪递过来。

宋官福说,大哥,你看咱们都这么长时间了,咱别做傻事。其他押运员也说,有事慢慢解决。

“你们废话,把枪赶紧给我拿过来。”李绪义说。

他抢过后排的枪,拿出一卷缠在笔上的透明胶带,让宋官福伸出手,缠上。接着他把胶带扔到后排,举着枪,逼押运员小友子绑好小白、小刘,最后自己动手把小友子的双手绑住。

一切进行得有条不紊,未遇到任何抵抗。大家劝了几句,李绪义只说,我不想好了。宋官福说,你把枪拿走我们不好交差。李绪义说,我会把枪放后备箱。等我把抢来的钱花完就去自首。他又说了一遍,我不想好了。这句话有“日子不过了”的决绝意思,在几位押运员的印象中,李绪义平时大大咧咧,从未有过这种口气。

李绪义把两把枪收在左腿边,抵着车门,继续将车开到镁都大街上的丰华颐和村小区,驶进了地下停车场。

停车场光线暗,没有信号。打开后备箱的保险柜需要两位携款员合作,以防范风险,但现在他们正惊恐地坐在车内,双手被缚。李绪义轻易地从他们的脖子上取下了钥匙。保险柜门开了,他眼前是14个方形的粉色袋子,表皮透明,能看到里面一叠叠粉色的人民币,旁边还有2个深色箱子。

李绪义拖了三袋钱出来,约莫着足够了。他没想到人民币这么沉,三袋钱将近65公斤,相当于拖着一个成年人。即便身体强壮,李绪义仍感到吃力,他在楼梯口放下两袋钱,提了一袋走上22号楼4层。那是他弟弟李绪亮的家。

下午一点,丰华颐和村的多位保安从监控看到,一名身高约1米7、身穿迷彩服的男子进入小区,从车上拿下袋子,上楼,然后脱掉迷彩服,只着白色短袖。

在弟弟家北屋留下一袋钱后,李绪义背着一个双肩包下了楼。到楼梯口,他从之前留下的两袋钱中打开一袋,开始装钱。从头至尾,李绪义并不具体知道运钞车上现金的数额,也不准确知道自己拿走了多少,他停手的标准是装满一个正常大小的双肩包。然后,他背着包走出了停车场,留下了那两袋钱,和一辆装满押运员的运钞车。

车内的四个人没再听到动静,估计李绪义走远了,随即挣脱开手上的胶带,从后备箱取回了手机和枪。两位押运员担心李绪义有同伙,把枪上了膛。防暴枪第一颗子弹是橡皮子弹,用以警示,但现在已失去用处,被弹落在车上。剩下的三颗子弹顶了上来。

9月7日这天,李绪义抢劫运钞车用的是一把塑料手枪,只能发射钢珠子弹。四年前在佳木斯做工程时,他在地摊上花50元买了这把枪,子弹早已打光。

李绪义很清楚地安排着钱的去处。他出门打了个车,直奔弟弟在盛福家园的门店,一个小时后,高利贷债主将出现在那里。这是忙碌的一天,他辗转了两个地市,去了三个债主处,还债42.9万。

在丰华颐和村门口载他的出租车司机却记得,这个背着双肩包的男人不像是个有钱人,到了目的地后,找一位熟人借了钱,才结清了10块钱车费。

━━━━━

债

7日上午,和往常的月初一样,工作中的李绪义连续接到了催债电话。第一个电话在8点30分响起,来自30万高利贷的周姓债主。他质问道,你不是说好今天还钱吗?李绪义说,下午还,准了。说完就挂断了电话。9点和11点左右,朋友宋刚和徐海东相继打了电话,讨要2万及5.5万借款。破天荒地,李绪义没有拿好话推脱,而是让他们下午听电话。

三位债主并没有注意到这小小的异常。李绪义做出承诺的时候,正在农行的各营业网点送款。

李绪义债务缠身。今年春天,他卖掉了自己在丰华颐和村的房子,一个精心装修过的两居室。房子和所有东西,家具、冰箱、洗衣机,一共卖了32万,这个价格仅比他买入价高了5千块。

这些钱被立即用来填补债务,但远远不够。李绪义抵押了自己的长城H5吉普车,母亲王艳做工程时攒下一些装点门面的首饰,还不上利息时就卖掉,这个月出一个戒指,下个月出一个项链。每个月月初,密集的电话铃声准时响起,李绪义能推就推,说叔、哥,再等等钱就下来了。

7月份,李绪义找了这份运钞车司机的工作,月薪2580元。妻子陈盈不同意,出于一种隐约的担忧,不想让丈夫离钱太近。李绪义说,这工作有五险一金,看妻子还犹豫,又骗她说是市领导介绍的。陈盈在彩票站上班,月薪2000元。她的工作离钱也很近,有时买五、六块钱的彩票,期待中个千八百,好过几天生活。浪费了几回钱后,陈盈明白了,不会有天上掉馅饼的好事。

到9月份,李绪义每个月光高利贷的利息就要还3万元。他的全部债务加起来超过200万,这个数字逐月增长。

劫车的前一天晚上,李绪义下班后去了趟鱼塘,给一位朋友打闲工。2个小时后,他来到彩票站接妻子回家。

天已经黑了,小区里没有路灯,稍不留神就会踩到被随意丢弃的垃圾。居民楼临街,底部有些下沉。李绪义和妻子、儿子、父母暂住在这套亲戚的两居室内,客厅被玻璃门隔断,形成另一间卧室。家里没有热水,洗澡要到弟弟的房子去。陈盈煮好了米饭,买了一条茄汁鱼、一份肉皮冻和一点咸菜。这些菜共花去她12元。她知道丈夫喜欢吃排骨,但排骨太贵了,上次吃还是在半年前。

吃过饭,白天工作12个小时、下班后又看护了2个小时鱼塘的李绪义并不着急休息。他坐在沙发上,一根根地抽烟。最近半年,李绪义频繁失眠,不停地掉头发。

陈盈认为自己足够了解丈夫,看丈夫的一举一动,她立即能知道他是饿了、渴了、还是累了。但李绪义很少分享心事,陈盈也并不认为这是婚姻的必要需求,她所强调的是,结婚13年来两人从未红过脸。

就在6日晚饭前,陈盈与丈夫发生了一点矛盾。李绪义在街上为一对吵架的夫妇劝解,陈盈说,你真有那闲心,又不认识他们。李绪义说,不认识怕什么,谁家两口子不打仗,我给拉一拉。

被妻子埋怨了一路后,李绪义也没“打仗”,仅仅只是无奈地笑笑,对儿子说,你妈要是不欺负咱俩,咱爷俩都活不了。

除了抽烟、失眠,李绪义没有其他承受压力的表现。陈盈开始还劝丈夫早睡,久而久之,像习惯所有坏消息一样,习惯了丈夫的状态。

夜里2、3点,李绪义躺在床上,脑子里回放着这几年以债抵债的生活。天只要亮起来,一笔30万的高利贷就会到期。他一夜没合眼。

7日早上5点40分,李绪义准备出门。他和往常一样,先跑到儿子的房间里稀罕了一会,亲出个响来。儿子说,能不能别整我,正睡觉呢。在门口换鞋时,他看见鞋架格子里有一把黑色的玩具手枪。最终,他拿起了这把玩具手枪,别在腰上,用白色T恤盖住。

陈盈在半睡半醒中,只听见丈夫用力亲了儿子几口,关上门走了。

━━━━━

路

下午1点30分,李绪亮正在盛福家园的门店看门,店里卖些佛龛茶具,生意清冷。哥哥李绪义突然一头闯了进来。他从双肩包里掏出六捆人民币,扔在桌上,说其中30万是还高利贷,一会儿有人来取。

李绪亮并没有多问。兄弟俩不常见面,沟通得也少。一个小时内,有两拨债主上门取钱,李姓债主取走2万,周姓债主派人取走30万。

离开弟弟的门店,李绪义坐上一个朋友的车,给外号“大脑袋”的徐海东打电话。徐海东中午请了几个朋友吃饭,正在河畔洗浴城洗澡放松。他说,你给我转卡里得了。李绪义说,我取的是现金,给你送过去。

1点40分,李绪义到达河畔洗浴城。他用指甲刀划开一捆钱,抽出一千块,凑出5.9万。其中四千是利息。徐海东下楼了,脖子上挂着一条有沉甸甸坠子的金链子,左手戴着一枚刻着“一帆风顺”的足金婚戒。李绪义递上钱,走前嘱咐了一句,“大哥,你到时候把条给我撕了得了。”

他的下一个目的地是距大石桥市区约10公里的博洛铺镇,去找第三个债主,小时候就认识的玩伴宋刚。

通往博洛铺镇的道路宽阔、车少,两边是稀松的树林和低矮的房屋。从车窗往外看,能看到很远的地方,秋天玉米熟了,一些小块的玉米地里叶子绿油油的。半路上,天突然下起雨来,雨势还不小。李绪义坐在后排,和朋友有一搭没一搭聊着车子的事情。他把自己的长城吉普抵押给了这位朋友的公司,今天想借出来开,但车被撞坏了,朋友过意不去,就开车来送他。说话间,李绪义把枪扔到了窗外。车子进入博洛铺镇,路面不平,一些岔路是土路,时常经过的大卡车溅起一阵阵泥点子。

车子停在宋刚的鞭炮店前。他本人不在,妻子正在狭长的门厅里头坐着,听见门响,起身迎客。李绪义手里拿着5万块钱,没进门,直塞给她。

“2万是宋刚的,3万是赵军的,一会儿赵军来取。”李绪义说完转身就走。

离开博洛铺镇,李绪义坐车返回了大石桥市的家。他把钱从双肩包里拿出来,打开卧室的床板,放进床下的大箱子里。

在后来的供述中,李绪义表示,他没有对劫车进行详细规划,事到临头时,他曾有一次想到过放弃。那是上午开车前,他突然意识到,临时起意的计划中缺少关键的道具——绑人的胶带。能临时弄到胶带的地方只有银行。

中午12点,运钞车开到营口市农行总行,同事们去提款,李绪义借口上厕所,也下了车。他在营业大厅看见一位中年女职员,说,大姐,车上有个地方坏了,借点宽胶带。女职员同意了。他又说,大姐,能把这一卷都给我吗?女职员说,不行,我们就这一卷,不能都给你。

李绪义去了洗手间。他想,弄不到胶带,今天就算了。出来后,好心的女职员递给他一支黑色水笔,上面缠着厚厚的胶带。李绪义揣在了兜里。

他从未考虑过抢劫不成功的后果。从后腰拔出手枪对准同事后,他就任由事件运转下去,等待撞上什么的那一刻。但到回家为止,一切顺利。

也就是从这个时刻起,李绪义失去了时间的概念。早上5点40分出门后,他记得每一步行动的时间点,像踩着鼓点一样不断冲刺。现在事情办完了,他不知道该做些什么。

与此同时,一条通缉令出现在李绪亮的朋友圈。哥哥走后,他给母亲王艳打了一个电话,“我哥给我送来一些钱。”王艳说,你没问问他?李绪亮说,我哥扔了就走了。随后,他看到了“大石桥运钞车被劫”的新闻,以及哥哥的名字和照片。

“妈,外面有人说抢运钞车。”李绪亮给母亲打了第二个电话。他不愿相信是哥哥,但越来越多的通缉信息在朋友圈上涌出来,他给母亲发了个微信,“妈,我哥出事了。”

接着,李绪亮打了第三个电话,“妈,是我哥。”

王艳脑袋一下子就懵了。“你一分钟也别停,赶紧拿着钱上公安局报案去。”

李绪义在家呆坐着。新身份令他不知所措——出门9个小时后,回到家中的他变成了一名运钞车劫匪。他想起博洛铺镇有几个相熟的大货车司机,家里有车,可以找个理由把车借出来,开去山东。逃跑的念头一起,他即刻就动身了。

王艳给李绪义打电话,关机。她在微信里给儿子喊话,快点,你在哪,快点去投案自首。又写留言,“你要是妈的儿子你就快点自首”。她像和黑洞对话,得不到任何回应。她想起跟小儿子李绪亮打电话的时候,那头响着“哗哗”的雨声。她很担心,外面下这种大雨你可千万千万别跑啊,你往哪里跑?

辽宁抢劫运钞车事发现场嫌犯被围

辽宁抢劫运钞车事发现场嫌犯被围

━━━━━

捕

道路通畅,李绪义打了一辆出租车,只要十几分钟就能再次回到博洛铺镇。他太熟悉这条路了,很多战友住在这里,他们每个月都会聚两三次。路上,他把手机从出租车的窗户丢了出去。

开运钞车之前,李绪义零碎地当过好几年大货车司机,每次出车都得十天半个月才能回家。他几乎跑遍了全国。有年冬天车出了事故,他和搭档在高速上过了七天,全靠来往的司机接济。回到家,他和妻子说,太苦了,但凡有点能耐都不敢跑这大货车了。可他没有更大的能耐,只能吃苦,扛下来。

目的地临近,他高涨的情绪逐渐低落,清楚自己没有逃跑的可能。到了博洛铺镇下车,李绪义没有去找大货车司机。他放弃了逃跑。

因为想把钱留给家里,李绪义没有带双肩包,身上的钱不多。他从这些抢来的钞票里抽出一张,买了烟,在路边闷闷地抽。雨还在下,路上湿滑,他没头脑地溜达。

最终,李绪义打了辆出租,准备返回。快进大石桥市区的时候,他看到前方有很多警察,正在设卡拦车。离警察还有一段距离,他让司机停车,付钱下车,钻到了路边的玉米地里。雨水扑扑地打在身上。李绪义穿一件白色短袖,迷彩裤子,裤兜里一把折叠刀紧贴在腿上。这把刀是他平时钓鱼用的。押运公司没有安检,刀一直放在裤兜里。

李绪义在地里走出很远,绕过了关卡,警察没有发现他。一招手,他又打了一辆车回家,躺倒在客厅的沙发上。

离家3公里的彩票站里,陈盈正在接待买彩票的顾客。彩票站常年烟雾弥漫,地上满是烟嗓咳出的痰迹。一位顾客突然问她,“你对象是不是叫李绪义?”她说是。对方把手机拿给她看,上面有丈夫的通缉令和照片。

陈盈的手机前段时间坏了,不舍得花钱再买。当她得知丈夫的消息时,“车上3500万现金”“抢了押运的枪”已经成为这个人口仅数十万的小城的街谈巷议。她跑到小叔子李绪亮的店里,神志有些不清,一头磕在了茶桌上,额头鼓起一个大包。清醒过来后,她对李绪亮说,我得去找你哥。

陈盈先是去了博洛铺镇,无果,随后想到,李绪义很可能就在家里。她展现出了对丈夫行为的强大直觉,同时为这种行为感到恐惧,“他那天早上还告诉我晚上来接我。”

晚上8点,陈盈带着警察来到了自家小区。小区里黑漆漆的,她平常下了班,都要等丈夫来接自己走这段路。现在,每个路口都站着荷枪实弹的警察。在她的回忆中,当她抬头看的时候,家里的灯明晃晃地亮着。

事实上,那天家里的灯没有亮,但陈盈的判断是正确的。

李绪义在家里的沙发上醒来,不知道自己睡了几个小时。可能是三、四个,也可能是五、六个。这一觉睡得很沉,他醒的时候,天已经黑了,就在黑暗中点起烟。

窗外传来嘈杂的人声。李绪义起身往窗外楼下看,看到许多亮光,警察正朝家的方向逼近。他掐灭烟,扔在茶几上,进了卧室,掀起床板,露出箱子似的床身,钻了进去。身边挨着抢来的钱。

声音不断涌进这个黑暗的床箱。先是开门声,紧接着有五六个人的脚步声,还有一声尖细的女声,是妻子陈盈。然后是柜门开合的声音,走向卧室的脚步声。床板被掀开,马上又被扣上,一个警察大声喊,“有人”。

李绪义也出声了,说是我。床板再次被掀开,灯光照了进来,他看见屋里站着很多持枪的警察。两个警察一人架着他一个膀子,拖他起来。李绪义没反抗,说兄弟你们慢点,手轻点,我没想跑,我就在家等着你们。

李绪义被警察带走。经过妻子时,他说,你别哭。在派出所,他迅速交代了全部事实。

大石桥市公安局出动百余名警力,布控、设卡、戒严。抓捕的过程三五分钟就结束了。警察从东南卧室搜查出一个黑色双肩包,内有现金269200元,在沙发内搜出现金2万元。李绪义被带到派出所,交代了全部事实。辽宁“907”运钞车劫案于当天告破,赃款600万随后全数追回。

━━━━━

愿

看守所内,律师仲若辛和王殿学相继见到了李绪义,问他,“你后悔吗?”他说,“我后悔。”“这个(抢劫运钞车)是很低级的,我承认。”

李绪义能睡着觉了,看起来状态不错。他托律师给家人带话,说自己农历生日那天还吃到了鸡蛋。因抢劫数额巨大,他再次回归家庭的日子无从期盼。

李家也是被欠债的一方。2011年,王艳接下一项工程。这个工程到王艳手上的时候,已经被层层转包了三次。

大连商人徐永平是第三级承包商。开工仅一个月,他就发现第一级承包商东亚公司是个皮包公司。

后来项目搁置,东亚公司的财务总监至今被通缉。

李绪义的母亲经过三层转包后接下的工程

徐永平借钱给手下的包工头们结帐,到了李家这里,钱不够了,少18.4万。被欠900万的徐永平,和被欠18.4万的李绪义一家,开始了五年的要债过程。

这是李家坏运气的开端。头几年房地产市场活跃,李家凭借包工过上了不错的生活,从李大屯村搬到了大石桥市的优质小区。但从那之后,市场的活跃度下降,包工头是最容易受到冲击的群体,活儿好找,钱难拿。李绪义笃信行动力,微信名就叫做“奋斗”。他曾尝试过开洗车行,但没什么经营能力,洗车行不久就倒闭了。

2012年,李家承建一项新工程,被拖欠近300万工程款。当时李家雇着几十号工人,工资不能断,李绪义只得出去借钱。高利贷来钱最快。李绪义知道利息高,危险,但甲方总说钱很快能下来。他就觉得能周转得开。

2013年以来,讨债成为王艳、李继波夫妇主要的生活,早晨一趟中午一趟,和上班一样。老两口最初住10元的小旅店,房间在地下,只有一张窄床。这半年,他们租了个小瓦房,一个月50元,自己煮饭菜,还能经济点。

钱始终没有下来,这300万欠款和随之引发的高利贷,最终拖垮了李绪义一家。

得知运钞车被劫的消息时,王艳、李继波夫妇正在甲方讨债。前几天,甲方还告诉她,这回准了,三五天肯定给钱。他们没等到钱,等到的是儿子的通缉令。老两口买了最近一趟火车票,因为没能凑足路费,还找了亲戚借钱。

9月2日,案发前5天,李绪义仍在做着最后的努力。他又找了一次那家发包方,对方说“没钱,谁欠你钱就打官司要去”。他只好给与自己直接签合同的徐永平打电话。两人没商量出什么结果。

徐永平是做贸易出身的商人,对这种局面同样束手无策。今年2月到4月,中央第三巡视组对辽宁省开展了巡视“回头看”,辽宁官场风气一清。徐永平从网上找了联系方式,寄送了厚厚一叠材料。

9月7日,徐永平买了去北京的动车票,打算再找些人脉。他这天身子不畅快,拔了个罐,又按了个脚,正浑身酸痛地躺在卧铺上刷手机。突然,他看到了李绪义的通缉令。他立即给王艳打电话,王艳在电话那头哭了出来。徐永平说,孩子这不彪了吗(东北话,意为傻)?

李绪义被捕的当夜,他的战友们聚了个会,起初不相信这件事。复员回到家乡后,李绪义一直和战友们互相帮衬。盖房、婚丧嫁娶,只要战友开口,他肯定放下手里的活去张罗。但他从不分享坏消息。近几年他找过许多战友借钱,战友们只是猜他家里可能有了饥荒(东北方言,指缺钱),这谁都难免。直到案发,他们才知道他还借过巨额高利贷。

在战友的印象里,李绪义见不得冲突,是个和事佬。但他凡事喜欢分对错,如果两个战友发生矛盾,他得当裁判,说谁对谁错,再把错的一方批评一顿。他坚持做自己认为对的事情,会经常献血,还督促战友也献血。

不过,相识多年的战友也没有想到,温和的李绪义会以如此激烈的方式纠正自己的错误。欠钱不还让他觉得难以容忍。“我这人卖血也要还钱,以前没欠过人钱,” 他对律师说。

钓鱼几乎是李绪义唯一的爱好,今年有个朋友请他帮忙看鱼塘,他隔三差五去。在朋友圈中,他除了回忆军旅生活,发布最多的是约大家钓鱼的消息。他只发过一张个人照片,照片上,他双手捧着一条长度超过半米的鲤鱼,张着嘴,露出惊讶的表情。

8日早上9点多,赖增伟和三位战友来到大石桥刑警队,最后一次见到了李绪义。

路有点堵,载着李绪义的警车正等候出发。赖增伟赶忙跑上前去。他用手拍拍车窗,让李绪义看着他,说你一定要坚强地活下去。李绪义冲他点点头、摆摆手,什么也没说。“挺憔悴的,”赖增伟说,“没有什么表情。”

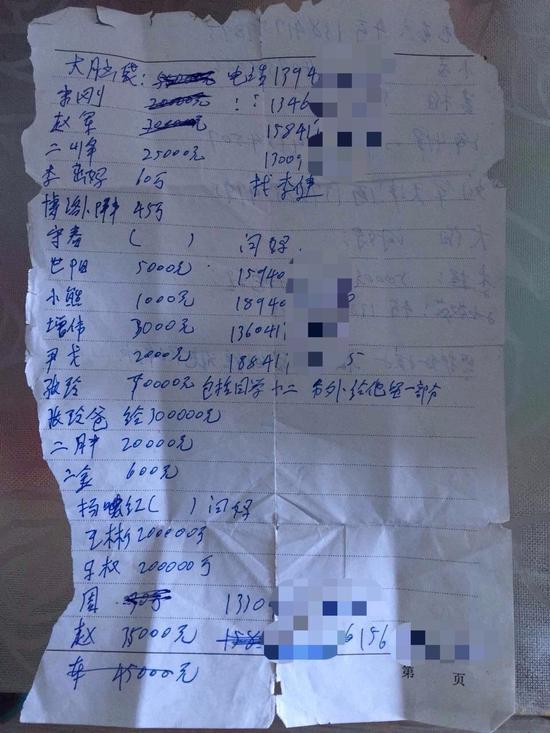

儿子被抓后,王艳在家里发现了一个皱巴巴的纸团,打开看,纸的正反两面写着29个人名,分别附着欠债金额和联系方式。金额从600到4万5不等,共计205万零600元。名单的前三位是大脑袋、宋刚、赵军,名字被划去。这张借条是最近半年李绪义睡不着的时候写的,现在成了凭据,“让家人照着还钱”。

债主名单正面

王艳是家中的顶梁柱,承包了所有的对外工作,丈夫、小儿子给她打下手。唯一能帮她分担点事情的,是大儿子李绪义。“我大儿子性格跟我一样,有事就自己办,就怕跟人说了,别人也跟着上课,所以就自己担。”王艳说。

她现在不得不求人做一件事,签谅解书。李绪义的部队领导、战友、同村都签了,唯一拒绝她的是那四位押运员。他们是和李绪义背景差不多的年轻人,学历不高,做一份糊口的工作,但现在,他们很可能会失去这份工作。

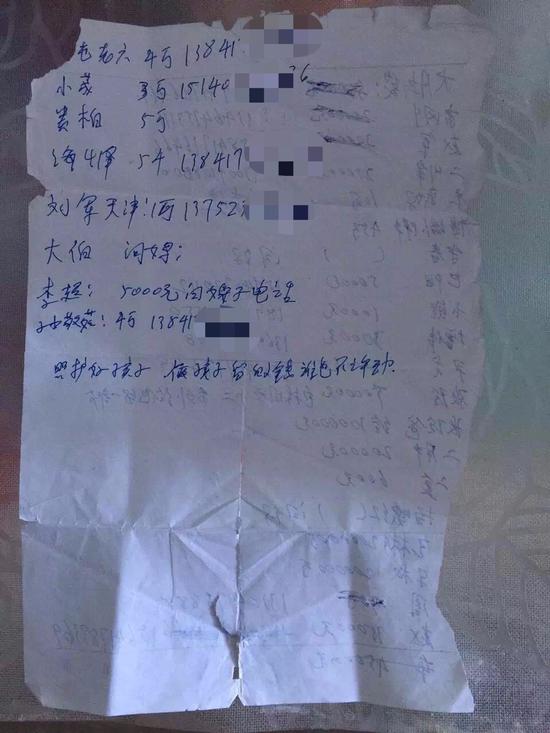

债主名单背面

隆冬已至,大石桥的天经常灰蒙蒙的。这个县级市以矿产闻名,被称作中国镁都,曾有过辉煌的历史。街头随处可见“小额贷款”的贴条广告,王艳说,她就是打了广告上的电话联系到高利贷。

陈盈精神受了很大刺激,出门必带口罩,因为“心理上过不去”。她开始埋怨婆婆,认为要不是婆婆做工程,丈夫不会走到今天这一步。她搬了出去,偶尔回家。李绪义的父亲李继波去了山东的工地上做力气活,一天赚120元。

12月,王艳起诉了有关几方。“哭有什么用?还不是得做事情。”她说。

李绪义想为家庭免除债务,但这个结果只保持了一天。现在,债主们的电话开始打到王艳的手机上,有人威胁上门泼油漆,有人正式起诉了她。王艳把家里收拾得很干净,努力维持体面,准备“面对现实”。她瘦了三十斤。

不过,她的声音里听不出什么情绪,在讲到一些积极的进展,比如立案、给儿子送衣物时,音调陡高,甚至有一种故作的欢快。令外人很难想象,她已经失去了什么。

(应采访者要求,陈盈为化名)

本文著作权归GQ中国所有,如有侵权请联系新浪新闻客户端。

延伸阅读

男子追砸运钞车被击毙,为何还有人叫好

当我们谈论“该死”的时候,我们可能并不知道自己在谈论什么。