摘要:人民日报评论:为博眼球、流量变现,发布恶意言论,严重破坏中国电影的生态环境。

文 | 杨时旸

岁末档几部国产影片的评价并不尽如人意,这并没有引发从业者对于自身制作水平的反思,却意外开始了一场对于豆瓣电影评分系统以及影评人的讨伐。

来自《中国电影报》的报道中引述了众多不具名的信息源,得出的结论是,豆瓣电影评价体系的分数是人为操控的结果——它直接导致了不负责任的影评人以自己的偏见,严重影响了中国电影的发展。因为故意给出的差评损害了中国电影人的玻璃心,并且足以导致大批观众不去观看电影,而让票房蒙受损失。

万万没想到,一向被人嘲讽为小清新,被人斥责躲在书籍、电影和音乐背后不谙世事的豆瓣用户,这一次即将背负摧毁中国电影市场经济的恶名。

神逻辑到处都有,但过于旁逸斜出就值得分析了。

按照这种逻辑推演,我们或许应该说,中国足球最大的敌人是中国球迷,因为他们经常嘲讽中国足球,全然不顾足球队员每天累死累活的训练,以自己的偏见影响了更多的观众不观看中国足球队的比赛;中国实体经济的低迷应该怨中国消费者,是他们有意无意制造出噪音声称连马桶盖都要去日本购买,严重影响了中国马桶盖生产厂家的热情,等等。

原本,豆瓣用户也好,影评人的功能也罢,都是一个小众话题,但这次突然而至的讨伐,意外地把一个圈子内的话题带到了大众的关注中。我们正好可以聊聊影评到底是什么,影评人代表着谁的趣味,以及影评和电影工业的关系应该是怎样的。

很多人都误会了影评这个概念,认为这些文章应该是从属于电影工业的一部分,其实,评论从来都应该是写作系统的一部分,而不是电影系统的一部分,只不过它写作和评价的对象是电影而已。

影评的一切只到观点为止,它不需要也没有义务对电影工业负责,至于一篇评论到底会让一部电影的票房大卖还是赔本,这不是评论者该考虑的问题,写作者所做的是表达自己的观点——自我的、真诚的、独立的观点。之后的一切都与己无关。评论基于作品,但不依附于这部作品,很多人无法理解这一点。他们总是觉得评论是寄生的,作品本身才是宿主。所以,最常见的态度是对评论者说“you can you up,no can no BB”。写作本身就是“行动”,是一种up,不属于人们嘲讽中的BB。就像那条著名的段子,“我评论我们家冰箱不制冷,难道我还得先会制冷吗?”从某种意义上说,评论是一种创作,创作是一种评论。作品的形态不同而已。

好了,然后,我们说说影评人是什么?在中国当下,影评人分为两种:影评人,以及接受甲方授意和钱财,以影评文章作为媒介为甲方服务的枪手。

我每周都会拒绝掉三、四个软文的约稿,我对他们说,我不写软文,但对方通常会陷入迷惑。很多电影制片方和他们雇佣的公关公司如今已经变得不明白什么叫做软文了。在他们心里,任何一篇评论都有一个甲方,换句话说,任何一个观点都是被有目的、有背景的相关方面买下的。

我们抛开软文枪手,单独说说影评人“原教旨”的概念。影评人首先是影迷,普通影迷,这是最基础性的身份认知。这群人只是因为喜欢电影,又有能力总结出观点和观念,从而被外界附加了一层身份标签。标签便于人们粗暴又快捷地理解一个人的社会身份定位,所以“影评人”这个易于理解的名词才流传了下来,——他们通常由媒体人、文化学者、电影研究者等等人群组成,换句话说,影评人其实是一个构成复杂的文化身份,而不是一个完全意义上的职业、经济身份。

那么影评人又代言着谁的趣味?所有真正的影评人,都只能代表自己。“品味”是这世界上最私密的东西。审美趣味很难真正意义上达到完全地共情。它涉及了众多微妙的情绪、情感、经验,在某个瞬间被偶然激发,最终塑成对于一部作品的看法,然后被文字所表达。让如此私密又带有偶然性的东西代表一种普遍性,没有道理。所以,影评就是私人化的,它或许会被大众读取,共鸣或者反感,但那是它激起的回响,不是初衷。

说到中国电影的评论系统,不可能不提及豆瓣,不夸张地讲,豆瓣最密集地聚集着中国的资深影迷和所谓的影评人群体。豆瓣在降生之初,它的电影评分基本上只囊括着文艺青年、资深影迷的态度和取向,但如今,它的用户早已超越了这个单纯的范畴,从而演化成了一种更普遍的趣味。但豆瓣的基因未曾被撼动和稀释,换句话说,这里专业影迷的密度之高决定了这个网站电影评价程度的专业与挑剔。相较于普通的购票网站上的随意评分,豆瓣的评分是苛刻的,但它是准确的。这几乎是目前中国网站之中对于书籍、电影、音乐类评分系统最公正的一个。任何一个资深使用者都会发现,豆瓣是抵御水军最成功的网站之一。它无比坚定地捍卫着自己要成为某种文艺评价中的公器的地位。有媒体曾深入水军群体揭秘采访,水军的圈中人声称,他们不愿意接受那种在豆瓣刷单的工作,因为几乎刷不动。而豆瓣的创始人阿北也曾公开表达过,他们对于评价公正的坚持和愿意接受所有人检视的评分系统。所以,这一次针对豆瓣人为干预评分的指责已经近乎指控。

其实,每个电影消费者都是评论者,在这个基础上都是平等的,只不过有人用语言文字表达观点,有人用脚投票表达观点而已。

2016年的中国电影,已经产生了一个非常有趣的变化——烂片无法再肆无忌惮地骗钱了。在此之前,IP已经变成了避风港,随便找一个耳熟能详的书名,配几个小鲜肉明星,编造一个毫无逻辑的故事,就能投入院线等待高额回报。无论影评人和豆瓣评分对它们如何冷嘲热讽,都不会影响更广泛的普通观众进行消费。在这样的背景下,影评人群体是被电影片方不屑和忽视的,因为片方最主要的是经济诉求而非品质诉求。

但是,人们的热情被迅速耗尽了。2016年,众多按照之前的惯性堆砌出的影片都没能取得期盼中的高票房,片方发现靠欺骗和忽悠就能获得成功的短暂而甜蜜的时代过早地结束了。这一年发生的事情,正在证明,专业范围内的口碑会很快地在更广泛的大众那里激发起回响,进而被部分观众作为购票选择的参考。

最初,有些从业者还可以把票房的下滑归因于票补的取消,但很快,这个说辞就无法继续持续下去,人们不得不承认,观众已经变了。最初,人们明明知道是烂片,也愿意去看看,无非是为了增添某种谈资,电影是社交的一部分,是周末逛街计划的点缀,人们去对着一部烂片肆意抒发一点恶趣味的吐槽也是一种乐趣,但渐渐地,人们开始觉得自己没有必要把时间和情感消耗在那些重复的、没有创意的烂梗上。其实,无论宏观层面还是具体某一个领域都差不多,经济向好,一些刺耳的声音和问题都不被在意,而一旦经济下滑,众多问题就开始暴露或者被开始重视。这个背景下,捞钱困难的片方开始迁怒于影评人就不难理解了。

在片方看来,他们辛苦制作了一部电影,任何人都应该体谅这种辛苦,所有批评都是别有用心。那种“犯错的人不受罚,指出一个人犯错的人却受罚”的状态,已经成为了我们的某种文化惯性。有些人熟稔地把那些不留情面的评论和影评人归纳进一种敌对语境中,声称这群人对国产电影刻意低分,而对海外电影则故作宽容,全然不顾豆瓣上的《忍者神龟》和《变形金刚》也不过6分出头,《老炮儿》和《心迷宫》都超过8分的事实。影评人和打分网站不可能、也没有能力搞垮中国电影,真正能搞垮中国电影的只会是那些烂片制作者。他们无限的透支人们的信任与期盼。而现在,他们把敢于指出问题的人归纳为敌人,把收受自己钱物的枪手当做伙伴。

在此之前的很长一段时间,都是精英在评论,大众在消费。这两个群体泾渭分明地分割开来。但现在,一批与互联网伴生长大的观众成长起来,普遍的审美水准开始蜕变,表面上看,人们都变得苛责,但这其实是一件好事,它会倒逼着电影生产者必须重视故事和制作,而不是拼凑明星和消耗IP。此刻的苛责是宝贵的。

电影,无非两种取向,一种想取得商业成功,这是服务型的影片,我们通常称为商业片;另一种想完成个体化的精神追求,这是表达型的影片,我们通常称之为艺术片。出品方想得到什么,失去什么,要清醒地面对,因为即便普遍的审美都在增长,普通观众和知识分子品味之间永远会存在鸿沟。我们不是要填平鸿沟,而是让认真制作的、有诚意的电影,获得正向的回馈——票房的或者口碑的,而不是劣币驱逐良币。

争议,有价值的争议,永远是一个行业欣欣向荣的标志,《长城》也好,《摆渡人》也罢,人们的争议是因为在乎和重视,骂你的人都是爱你的,真正厌恶的人都不说话,这一点并不是谁都能明白。当有一天,所有自发评论者都对中国电影避而不谈的时候,没有一句苛刻评论的时候,那不代表中国电影的崛起,而是覆没。

杨时旸 影评人,《中国新闻周刊》主笔。

本文著作权归大家(id:ipress)所有,如有侵权,请联系新浪新闻客户端。

微博热议——

@来去之间(微博CEO)

关键是这个问题吧——“《摆渡人》23号零时开始公映,可在影片第一场排片放映还没有结束之前,豆瓣就出现了上千个1星评分。更为蹊跷的是,一些高权限真实账号的4星、5星的好评“被”消失,1星却完整被保留,总共有200-300条电影评论被清理且封号”

@电子骑士(影评人)

这事被歪曲成了“豆瓣打分不靠谱”的例子是有多可笑!明明是很多豆瓣网友玩了一次kuso,可以看做是某种行为艺术。但是你看吧,这个辟谣根本没用,将来还会有人拿这个说事的。

@夏河(自媒体)

中国观众贡献几百亿票房,花了钱还不能评说,说实话就被水军围骂,只能默默潜水去打个。嘿!现在打分都要被道德绑架了?中国已经不能讨论政治,民生,经济了,现在难道几个资本家也要买通政府维稳影评?刷一星耽误你们骗钱了?有多少观众和我一样恨豆瓣咋就没有零分功能?

绝对的公平是压根就不存在的,我们只能在客观事实的依据下找寻相对的公证。近年来每每目的不纯的『国产大片』上映遭到争议后宣传团队总是抱怨豆瓣电影打分崇洋媚外,企图用国产国货这个艺术品质以外的概念偷换来避重就轻。可我不这么认为,就近期上映的八部中外电影来看,豆瓣的打分也许有小偏好但绝没大毛病。

@阿里影业

1、不喜欢并不等同于很差。尊重不喜欢的权力,也尊重说很差的自由。市场的选择,市场说了算;

2、当别人说不喜欢的时候,要想想怎样做的让别人喜欢;当别人说很差的时候,要努力变更好;

3、恶意评论和差评是两回事。不客观和有恶意也有本质区别。于人多帮忙,于已多自省;

4、这才是我们的第一步,路还长着。

@电影通缉令 (影评人)

说句你们不爱听的,如果豆瓣电影允许打零分,很多国产电影我一星都不想给。

@木卫二 (影评人)

特别巧,一直用豆瓣,也在猫眼打分。光是找影评人背锅,已经满足不了有关部门洗脑愚民的票房指标需求了。如果连打分评价机制都要清算,干脆每天给自己买几亿票房得了。潘金莲日产五百万,垃圾国产片霸占贺岁档黄金节假日,怎么没有人管。

@一个有点理想的记者(记者)

人民日报客户端刊文点名批评豆瓣、猫眼:恶评伤害电影产业,还提到“个别大V、公众号为博眼球、圈粉丝、流量变现等目的,发布恶意的、不负责任的言论,严重破坏了中国电影的生态环境。”~我宣布,收回长城不好的言论,收回批评张艺谋的言论,坚决做一个正能量不大V。

@电影人程青松(导演)

中国电影不反省自己原创能力的丧失,还在怪罪豆瓣的打分,也是够不要脸了。其实大多数进影院的观众是不看网上打分的,而是被虚假的电影营销忽悠进去的。中国电影假大空,不反思,还怪水军,也是无可救药了!难道应该引导观众看烂片才伟光正?!

@洛梅笙 (自媒体)

豆瓣评分机制有无漏洞,肯定有,但从另一方面看,豆瓣又确实是比较公正的,那就是他大概是少数粉丝没办法利用刷票抬高份数的地方,不然大家可以去看看在微博上被视为流量的一些小花生的剧,可以说他的豆瓣评分和在微博上的口碑基本是一致的,如果不是这样,当年小时代粉丝号称是消灭差评为什么没消灭成?所以不要去抓着豆瓣评分机制还说人家不客观了,如果按某些人说的,豆瓣评分不客观,那么请问美国奥斯卡可不可以跟什么青年选择奖放在一起啊,那暮光之城没理由被骂的那么惨啊,如果人气可以等同于评分资格,那电影必死。

延伸阅读

《摆渡人》太烂,可能救了长城

王家卫+梁朝伟+金城武+陈奕迅+鲍德熹+张叔平,竟然出了一个负分烂片?

《长城》,你好大的口气

怪兽、鹿晗、TFBOYS、马特达蒙、景甜,这些完全和张艺谋电影格格不入的东西,由他组合起来多半是个杀死父亲的弗兰肯斯坦。

附人民日报原文:

正在全国上映的贺岁档3部国产影片《长城》《摆渡人》《铁道飞虎》,都正面临巨大的舆论风波。先是《长城》上映后,微博大号“亵渎电影”践踏评论底线,发布“张艺谋已死”进行恶意人身攻击,引发口诛笔伐;后有豆瓣为《摆渡人》恶意刷一星事件,再次掀起轩然大波。虽然这些影片确实在艺术质量上尚存缺陷,但不可忽视的是,个别大V、公众号为博眼球、圈粉丝、流量变现等目的,发布恶意的、不负责任的言论,严重破坏了中国电影的生态环境。

进入互联网尤其移动互联网时代之后,诸如豆瓣、猫眼等一批网站密切对接观众、为观众提供上映新片信息、观影指导和购票服务,在推动中国电影市场的发展中发挥了一定作用。但今年岁末贺岁档市场到来之后,豆瓣、猫眼对于3部主打档期新片的评分,则令人大跌眼镜。以12月27日19点左右的评分来看:

在豆瓣上,《长城》评分5.5分(101551人评价);《摆渡人》4.4分(43311人评价);《铁道飞虎》5.7分(12623人评价)。

在猫眼平台,《长城》观众评分8.4分(40.1万人评分),专业评分4.9分(45人评分);《摆渡人》观众评分7.8分(10.9万人评分),专业评分4.9分(22人评分);《铁道飞虎》观众评分8.5分(5.9万人评分),专业评分5.2分(21人评分)。

在这些低评分的引导下,不少观众对贺岁档国产影片大失所望,甚至因此拒绝观看国产影片。但事实上,这些评分是否客观?评分形成的背后又暗藏怎样的玄机呢?

豆瓣电影评分,让我如何再相信你?

截至12月27日19:00,在豆瓣上,共有4.33万人评价《摆渡人》。其中,40%网友给出1星,22%的网友给出2星,21.8%的网友给出3星,9.6%的网友给出4星,6.6%的网友给出5星。

关于豆瓣网的评分机机,豆瓣网创始人杨勃曾解释:“比方说一部电影有42万用户打分。我们的程序把这42万个一到五星换算成0到10分,加起来除以42万,就得到了豆瓣评分。这个评分会自动出现在豆瓣各处,中间没有审核,平时也没有编辑盯着看。每过若干分钟,程序会自动重跑一遍,把最新打分的人的意见包括进来。”

然后,《摆渡人》23号零时开始公映,影片片长128分钟。可在影片第一场排片放映还没有结束之前,豆瓣就出现了上千个1星评分。更为蹊跷的是,一些高权限真实账号的4星、5星的好评“被”消失,1星却完整被保留,总共有200-300条电影评论被清理且封号。

不愿透露姓名的业内人士介绍,“撞库”“肉鸡”是一些黑客在干扰互联网正常秩序时的惯用手段。

所谓“撞库”,指的是黑客通过收集互联网已泄露的用户和密码信息,生成对应的字典表,尝试批量登陆其他网站后,得到一系列可以登录的用户。很多用户在不同网站使用的是相同的账号密码,因此黑客可以通过获取用户在A网站的账户从而尝试登录B网址,这就可以理解为“撞库攻击”。

“肉鸡”也称傀儡机,是指可以被黑客远程控制的机器。黑客通过诱导客户点击或者电脑被黑客攻破、用户电脑有漏洞被种植了木马,黑客可以随意操纵它并利用它做任何事情。

据了解,利用“撞库”“肉鸡”等网络作弊技术,一个团队甚至几个人就可以轻而易举进行“刷分”。大量的影评通过收集各种大V、小V、大号、小号的信息,软件自动生成,而且可以做到抓取的信息不重样。业内人士透露,豆瓣等网站上非常活跃的“水军”也就是这么来的。

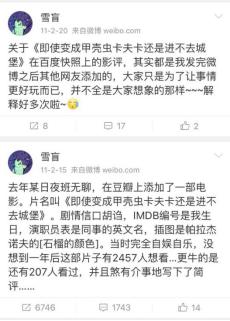

电影行业内广为知晓的一个事件则更值得玩味。几年前,网名“雪盲”的媒体人虚构了一部名为《即使变成甲虫卡夫卡还是进不去城堡》的电影,IMDB编号是其生日,演职员全是他们家亲戚同事英文名,海报是个别的电影里偷来的,剧情是虚构的。放豆瓣上后,有2000多人点赞,200多人写了影评,好评如潮,基本都打了四五星,甚至还有人声称购买了“正版DVD”。事情曝光后,许多ID羞愧难当自行封号。

而豆瓣网的评分机制和信用度在今年的贺岁片再遭质疑。微信公众号娱乐独角兽称:“《摆渡人》在一天之内豆瓣评分变化幅度较大,而且零点场以后,集中放出了大量一星的豆瓣评分,疑似惨遭水军恶意攻击。但是从豆瓣的评分来看,有超

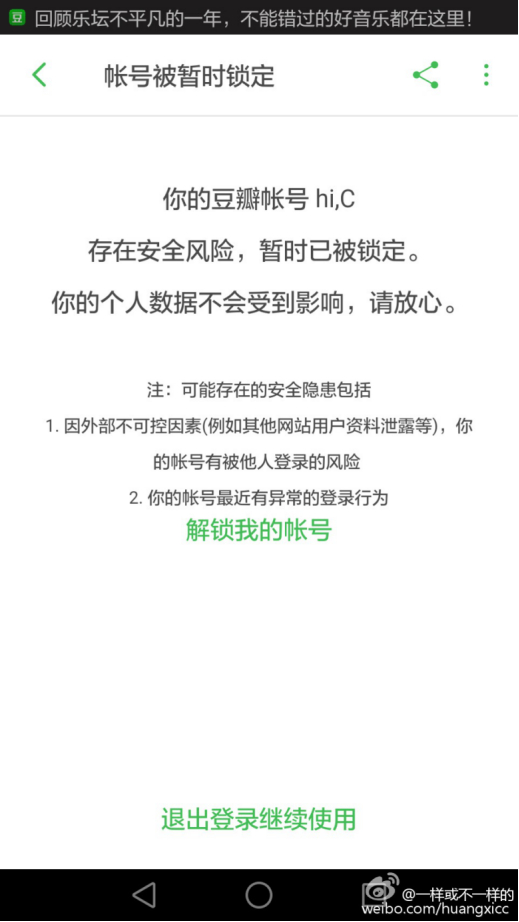

网友“一样或不一样的”说:“一开始我不觉得《摆渡人》电影被黑,只是觉得个人爱好和欣赏冠不同吧,反正我个人觉得还不错,但是觉得豆瓣评分太低了,虽然说不上是很好的电影,也不至于这么差,所以就到豆瓣去支持一下,打了五颗星,然后我的号就被锁了,然后再没有然后了~心疼啊!我曾经一度那么相信豆瓣评分。

一位不愿透露姓名的影评人表示,《摆渡人》的分数明显不正常,“我点开看过,很多人都是刚刚注册的新手,一开场分数刷刷刷就下来了。豆瓣打分,不管是几颗星,如果注册日期很近,有可能不被系统认可。但这次,不管谁打分,都被认可了,这就说明很不正常。”他分析,豆瓣评分系统有人工干预。“我甚至怀疑,假设豆瓣编辑不喜欢某部电影,个人权利是否很大?”而某资深营销人员则指出,豆瓣的评分是需要“维护”的。

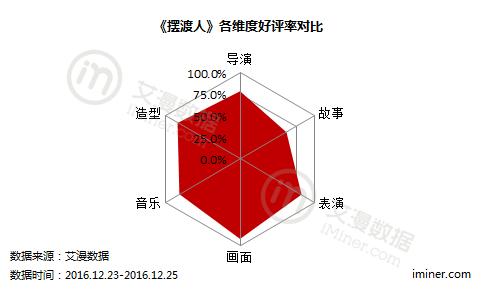

与豆瓣评分结果相左的是来自第三方数据咨询机构艾曼数据关于这3部影片的好评率。该数据(数据来源:微博、论坛、BBS、贴吧、博客、新闻及视频评论)反映公众对电影的认可程度,通过全网抓取公众对于影片的谈论和提及,基于自然语言理解技术进行情感分析与观点挖掘,对电影进行多维度、细粒度的口碑评价。

猫眼专业影评人凭什么“一句顶一万句”?

在猫眼平台,12月27日19点左右的《长城》观众评分8.4分(40.1万人评分),专业评分4.9分(45人评分);《摆渡人》观众评分7.8分(10.9万人评分),专业评分4.9分(22人评分);《铁道飞虎》观众评分8.5分(5.9万人评分),专业评分5.2分(21人评分)。

据了解,相比豆瓣不看片就可以打分,猫眼的评分机制是必须出票以后才能打分。另一个不同之处在于,猫眼将评分主体分为观众和专业人士,而其专业评分库的专业人士仅有69位。

以影片《长城》为例,参与评分的观众有40.1万人,而参与评分的专业人士却只有45人。而且这45人都是哪方面的人呢?大多来自同样混迹在豆瓣的网络影评人。这些人大都是超级影迷或电影研究者,阅片量不少,也有一定专业素养,喜欢在网上发表见解。一些观众在选择观影时,或许会参照他们的评论。但是同样不可否认的是,这些人对作者电影、小众电影、实验电影、电影节电影有共同的趣味,这在客观上造成他们的评分与观众评分存在很大差异。

问题的关键还在于,作为观影趣味差距巨大的两个群体,人数极少的专业人士和人数众多的普通观众在评分上拥有同等的权重。同样以《长城》为例,45位专业人士给《长城》打分,要与40.1万普通观众的打分并列,也就是说,猫眼专业影评人具有“一句顶一万句”的权限。

蹊跷的是,在猫眼专业评分的专业人士里,一位影评人给《长城》的有效分只有2分。但27日下午,他的2分已经变成了5分,而日期显示的打分时间还是20日。

“电影欢迎一切科学的、实事求是的、公正的批评,但批评不是‘阴谋’的狂欢,不是‘预谋’的胜利。”清华大学影视传播研究中心主任尹鸿表示,恶意影评是一把双刃剑,博眼球能赢得一时的利益,但实际上却是饮鸩止渴,大浪淘沙终将被淘汰。批评应该是基于事实,不是站队。摆事实讲道理,是电影批评起码的起点。