摘要:人类被进化出来的集体情感非常奇妙,听到这样的歌,相信你也会情不自禁感动流泪。

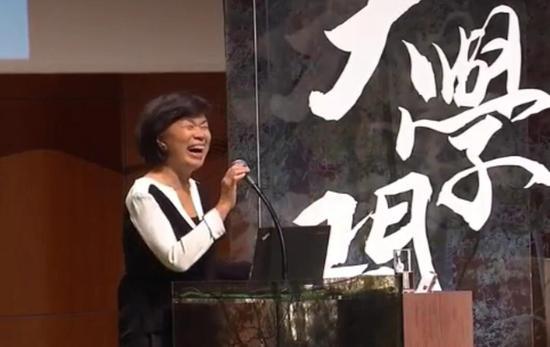

近日,香港媒体放出了一段龙应台在港大的演讲,令观者振奋。倒不是因为演讲内容,而是演讲过程中的一段小插曲。

龙应台问台下听众,你人生最早的启蒙歌曲是什么?一位中年听众,操着广普答道:是大学师兄们教的《我的祖国》。然后,全场便开始合唱。

那首启蒙歌 是大学师兄们教的《我的祖国》

那首启蒙歌 是大学师兄们教的《我的祖国》

这个讲座叫《一首歌,一个时代》,是香港媒体与香港大学合作推出的《大学问》系列的其中之一。观察者网查询发现,讲座是10月7日的,不过12月14日才在媒体上播出。

台湾前“文化部长”、作家龙应台,带着大家回顾不同时代倾听过的歌。她说,“一首歌能够经历数十年依然不被忘记,是因为它是时代、是历史,更是每一个人的回忆与安慰。”接着,龙应台问了,你们的启蒙歌是哪一首呢?

一位中年大哥拿到话筒说,“我想起进大学的时候,很多师兄带我们唱的《我的祖国》。”

龙应台反问了一句,“真的?《我的祖国》怎么唱,头一句是什么?”

话刚问完,全场响起大合唱,“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸。”

第一句唱起的时候,歌声还很单薄,有点怯生生地。但越往后唱,现场加入的人也越多,歌声越大。最后,观众们连唱了5、6句,到最后一句时已经变成了全场大合唱。

其实,提问的这位是香港浸会大学副校长周伟立,他的右手边是香港浸会大学校长钱大康。

随后,在讲座的问答环节,龙应台回答学生提问时,说起什么叫经典歌曲。

她刚说完,另一名学生站起来说道:我的启蒙歌曲是《义勇军进行曲》。

龙应台听完,一边点头,一边抿嘴微笑。

学生接着说,“这首歌最明显的特点在于它的政治性。作为作曲者,他也是作者,在他的作品中是否需要承担一定的社会或时代责任?谢谢。”

对此,龙应台也很认真地回复道,“《义勇军进行曲》在成为国歌之前,它不是国歌,它是一个抗日歌曲。我会觉得,一个好的作品,它就是好,而不需要去回答一个问题。说你的思想性够不够。它是一个好的作品时,它会有各种不同的、微妙的,你不见得能用公式区分析它的原因。”

讲座现场气氛很好,在讲座最后,龙应台诚恳地告诉在座的人:“我们没有不怀希望的权利。就算未来的世界没希望,你不是还是继续爱你身边的人吗?你不是还要寻找爱吗?你不是还要告诉你的孩子的成长的路吗?你不是还要去面对这个世界吗?除了希望之外,没有别的路可以走。”

毋庸置疑,龙应台的演讲给了现场听众无数的爱和希望,但说到“全场最感动”,还是那首《我的祖国》,很多大V都对此发表了评论:

@张颐武(北大中文系教授):可参考,歌的力量,记忆的力量就是这么强大,在这个讲座的会场,那一开始低低的,后来席卷全场的《我的祖国》,让讲者似乎也无措了。唱起这首歌的人们真的可以证明讲者关于歌声的力量的论点,但这又让讲者的观念受到了冲击。歌声冲破了讲者的气场。有意思。

@老曾阿牛(股评人):再看第二遍,依然是热泪盈眶。

@北京厨子新号(时评人):这首歌写于建国后的新民主主义革命胜利后的总过渡时期。意识形态弱而艺术成就高。和歌唱祖国可以一起并列为第二国歌。共和国主要的艺术巅峰都在那个年代达到了。

@DJ老重(音乐人):已阅已泪目,堪称年度最佳金曲。个人有一梦想,网络时代如此发达,军迷网友何不接力传唱此歌。以示情怀,喜迎元旦。

@长炖不起(漫画画手):小时候音乐课考过这首,必会。还有从小会唱东方之珠,后来赶上澳门回归,电视里天天放七子之歌,这几首现在也张嘴就来。

@吉四六(媒体人):大河白帆这个也是想像的共同体,为什么大家会对一个绝大多数人从来没有见过的意象产生共鸣,这种建构有意思。

@信海光(记者):可见香港人中从大陆过去或者有大陆文化背景的占了多么大的比例,个别分裂分子注定成不了气候。

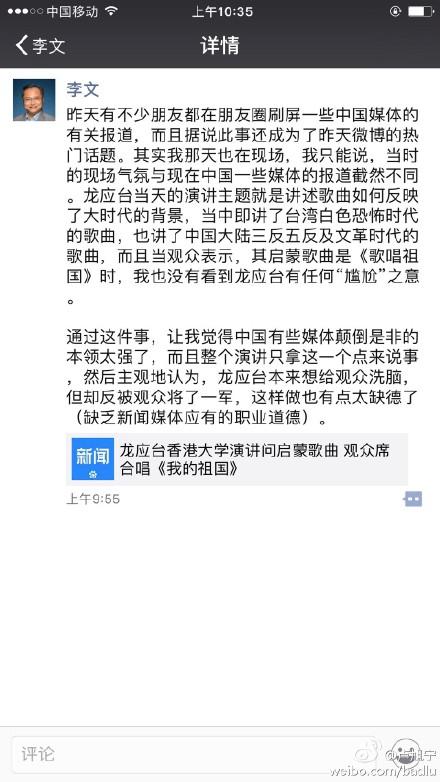

@卢旭宁(媒体人):可以看看BBC原记者李文老师对龙应台演讲事件的不同讲述。

@八圈(时评人):这件事,归根到底是龙应台的美学素养低,希望以歌曲与时代的关系进入一种怅然的回忆的叙事,却没有关注这种联系内部的互动结构,结果被一首意识形态更强的歌打破了自己的论述逻辑

@网际飞侠(自由撰稿人):没有大国的崛起,又哪来小民的尊严?最美的歌曲,永远萦绕。

本文图文综合自观察者网,如有侵权,请与新浪新闻客户端联系。