摘要:本文从法理分析:2岁孩子在小区内被酸奶瓶砸中,法院为何判448户住户共同赔偿?

前两年,重庆渝中区一小区,一名两岁多的小女孩被楼上扔下的酸奶瓶砸中,当场昏倒,医疗费花了8万多块。因为找不到肇事者,家长将159户“有嫌疑”的居民告上了法庭。当时很多人都认为家长的做法离谱,“毕竟除了扔酸奶瓶的家庭外,其他的家庭都是冤枉的”。

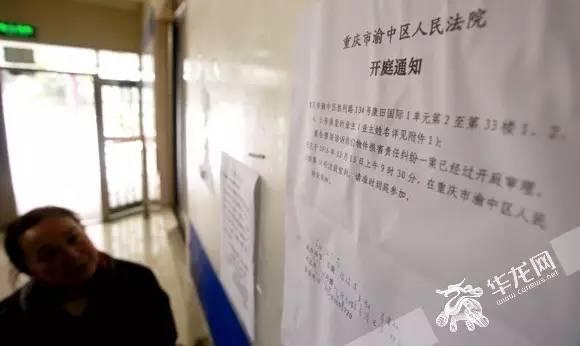

然而近日,法院的正式宣判结果下来了,小女孩的家长真的胜诉了,被告主体范围由原来的159户扩展到448户,除一层住户外,2—33层的每户向原告补偿360元。

看了这个宣判结果,很多网友都对此表示不解。

正如网友所问,为什么要让2—33层的所有用户都做出赔偿呢?下面是法院判决时给出的理由↓↓↓

法院审理认为,因该栋住宅楼的建筑结构具有一定的特殊性,故并非原告最初起诉的第1-5号房的业主才具有实施加害行为的可能。但是,关于可能实施加害行为的主体亦不能无限扩大,因为住宅楼理论上属于较为封闭的空间,所谓的房屋使用人一般系指长期使用房屋专有部分和公共部分的使用人,其才具有实施加害行为的可能性,且该可能性不至于极小。故该小区其他单元的业主或外来人员并非此概念下的房屋使用人,不应纳入补偿责任主体范围。

第一层的业主本身不具有“高空抛物”的空间条件,故也应排除在本案补偿责任主体之外。所以,本案的被告主体范围应确定为第2—33层的全部业主。

小新总结一下法院意思,就是因为找不到肇事者,整栋楼第2—33层,共448户居民都不能排除实施加害行为的可能性,所以这些住户都要对小女孩承担责任。有点类似于学校里一个学生犯错全班都要跟着受罚的意思。

图为涉事小区

有人不了解,法院为什么会这样判决呢,有法律条文依据吗?

是的,法院的审判当然有明确的法律依据。

2009年12月26日审议通过的《中华人民共和国侵权责任法》第八十七条规定:

从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害,难以确定具体侵权人的,除能够证明自己不是侵权人之外,由可能加害的建筑物使用人给予补偿。

所以从法律上说,法院对这448户的判决是非常合法的。

客观而言,对于此类高空坠物,不可能做到有案必破。从这一点上来说,对可能的加害区域中“有嫌疑”的住户进行连坐,体现了法律对受害一方权益的保护。由此可见,这种连坐其实是用小的不公平换取大的公平,不仅体现了立法智慧,也充满了人情味,值得肯定和称道。

当然,这种连坐,只是在公安机关没有破案和确认物业对小区管理不存在安全隐患的前提下,无奈采取的一种兜底措施。这告诫我们的公安干警,不能因为有这一兜底规定,就降低了破案的积极性,否则就是不作为;这也告诫我们的物业,不能因为有这一兜底规定,就忽视了对小区的安全管理,否则照负连带责任。

早在2000年,“重庆烟灰缸案”曾引发了社会的广泛讨论:

2000年5月,重庆市的郝某在街上被一只从天而降的烟灰缸砸在了头上,基本丧失了生活自理能力。公安机关侦查后,未能查到具体的加害人。郝某将位于出事地点的两幢楼的开发商及一层以上的住户告上法庭。法院最终驳回郝某对开发商的诉讼请求,根据过错推定原则,判决22户居民每户赔偿8000余元。

比起重庆的郝某,“济南菜板案”的孟某则并没有这么“幸运”:

2001年,济南的母亲孟某某在小区中被从楼上落下的一块菜板砸中头部,后经抢救无效死亡。由于未查到肇事者,孟某某女儿对该楼二单元住户共15户提起诉讼。法院经审理认为,原告在起诉中无法确定致其母亲死亡的加害人,缺乏具体明确的被告,因此裁定驳回起诉。

上述两起案件虽然性质一样,但是判决的结果却大不相同,最重要的原因就是在当时没有明确的法律规定。

随着这类现象频频增多,2009年12月26日审议通过的《中华人民共和国侵权责任法》对此加以明确,这项条文从2010年1月1日起开始执行。

由于是国家的法律条文规定,再加上金额不多,被酸奶瓶砸伤的小女孩的邻居们对判决结果还是能够接受的。

然而,很多人心里还是有一个疑虑,这样的规定难道不是便宜了肇事者吗?会不会有人觉着反正自己不用负全部责任,更肆无忌惮地向楼下扔杂物呢?

其实,这个条文在立法过程中也是有一些反对的声音的,因为这类事件不具有可归责性,牵涉范围大容易引发矛盾,甚至有人认为国外对此也没有明确的法律规定。

但是考虑到保护被侵权人的权益,同时促进周围邻居对肇事者举报等等,最终决定通过此项条文。

但是要注意的是,这个条文只适用于高空抛落物或坠落物,比如在群众活动中被从人群中抛掷的物品砸到无法确定侵权人,或者在道路中被机动车撞伤而取法确定肇事车辆等都不适用于这条规定。

尽管这项规定不能让所有人的信服,但这是国家为保障侵权人的权益做出的努力,正是说明了我国的法制建设正在逐步完善。

本文首发于中国新闻周刊,如有侵权请联系新浪新闻客户端。