摘要:“校园欺凌”与“玩笑”的边界在哪里?反校园欺凌薄弱环节在哪里?

北京市海淀区中关村第二小学一位家长近日在网上发文,称孩子遭同学“霸凌”,事后出现“急性应激反应”,质疑校方处理不当,引发公众广泛关注。中关村二小因此被推上舆论的风口浪尖。“新华视点”记者针对此事进行了调查。

12月13日,三名学生的班主任吕老师担心这个事件对三个孩子产生不好的影响,流下了眼泪。

一问:到底发生了什么?

12月8日晚,一篇题为《每对母子都是生死之交,我要陪他向校园霸凌说NO!》的文章,开始在微信朋友圈等平台刷屏。

文章作者自称是中关村二小四年级一名10岁男孩的妈妈。她称,孩子在学校被同学用厕所垃圾筐扣头后,出现失眠、厌食、恐惧上学等症状,被医院诊断为“急性应激反应”,在之后与学校的沟通中未达成一致。

中关村二小13日表示,对该事件的发生,学校“深深自责”,对该事件给学生及家长带来的伤害“深表歉意”。

据学校介绍,他们通过调取楼道监控录像进行调查,监控显示11月24日,明明(化名,即受到伤害的同学)从教室出来进入厕所,接着其同学军军(化名)和亮亮(化名)也相继进入厕所。约半分钟后,后两位同学跑出厕所回到教室。之后,明明从厕所出来,在楼道里边走边用袖子擦着额头。

在三位同学和家长在场的情况下,学校听取当事学生的描述。明明称,当时他站在厕所的一个隔间里面,亮亮进厕所后看见他,就从隔壁的隔间拿起垃圾筐扔了一下,正好扣在自己的头上。之后,他在厕所洗了洗就出来了。

亮亮告诉老师,他和军军看到明明在上厕所,“就想逗逗他”,他就把一个垃圾筐从隔壁扔进了明明所在的隔间里面,看都没看就跑出去了。军军表示,他并没有参与扔垃圾筐的事,但在一旁乐来着,事后也觉得做得有些过分。

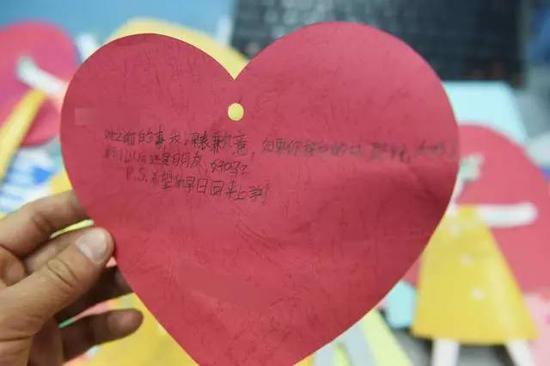

这是军军(化名)给明明(化名)写的卡片(12月13日摄)。

二问:“校园欺凌”与“玩笑”的边界在哪里?

事件过程中,涉事学生行为是否构成“校园欺凌”一直是各方最大的分歧所在。

根据今年4月国务院《关于开展校园欺凌专项治理的通知》,“校园欺凌”即“发生在学生之间蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段,实施欺负、侮辱造成伤害”的行为。

根据此前曝光的明明母亲提供的医院诊断书显示,受欺孩子被诊断出患有“急性应激反应”是在12月2日,即事发后第8天。

学校介绍,亮亮和军军的家长均不认可此事是校园欺凌行为,更不是施暴行为。吕老师告诉记者,明明和亮亮、军军平时都是正常同学关系,课上、课下互动交往正常,有互相起外号现象,但没有明显的矛盾冲突。学校经多方调查认为,“上述偶发事件尚不足以认定亮亮和军军的行为已经构成校园欺凌或暴力”。

北京大学社会学系教授夏学銮接受新华社记者采访时表示,按照校园欺凌问题权威专家界定,欺凌具备三个基本特征,即“重复发生性、伤害性和力量不均衡性”。目前这三个特征现已被世界范围内的众多校园欺凌问题研究者所接受。

“但现在的难点是,有人质疑欺凌的本质不应是行为的发生频次,而应是行为双方力量上的失衡关系;对于‘伤害性’的界定也不够清晰。”他说。

中国教育科学研究院研究员储朝晖告诉记者,在对校园欺凌进行判定时,不能仅从表面、形式上判断,应依靠“被欺凌者”的感受,即当被欺凌者感到痛苦时,该学生就是受到了欺凌。

在上世纪八十年代日本校园欺凌大量爆发的时期,官方对欺凌行为的定义是只有经过学校确认才属于校园欺凌。也就是说,即使有学生受到欺凌,但是学校、老师认为是“玩笑”“吵架”,就不能说是欺凌行为。2006年,日本修改欺凌的定义,开始从受欺凌者的感受来定义是否发生了欺凌事件。

储朝晖表示,衡量此事件是否是欺凌,目前我国还没有明确的标准,但如果说是“学生之间在打闹”,要素之一是“被开玩笑者”在感情上接受这种行为,不会产生心理上的痛苦感觉。从当事学生的描述看,“被开玩笑者”在心理上是不接受的,并且是不是校园欺凌也不能由学校单方面定义,而应该对受影响的学生进行关注。

记者13日中午在北京、天津等地的中小学门口随机采访了几位家长和学生。家住天津市和平区的梁先生明确告诉记者,从中关村二小目前调查结果看,不是学生之间正常“打闹”那么简单,相反“欺负人”的意味比较大。其正在上小学五年级的女儿对记者说,如果自己被别人在厕所里面扣垃圾篓,“心里肯定不能接受,说不定会当场哭出来”。

12月13日,中关村二小校长杨刚(左)接受新华社记者采访。

三问:事件处理为何这么难?

一起看似简单的冲突,为何在短短几天迅速发酵?处理这类事件难点在哪里?

中关村二小一些家长向记者表示,学校一直在孩子教育方面做得还不错,但此次对事件的调查信息披露还不够及时。从11月24日事发一直到12月初,多番协调依旧未果,后经舆论放大后影响扩大,陷入僵局。

中关村二小校长杨刚13日接受记者采访时说,事件发生后,学校一直积极协调,与涉事家长反复沟通。但明明的家长坚持要求学校认定亮亮、军军的行为是校园欺凌行为并记录在案,且书面提出四项诉求,导致家长间无法协调。

“我们当时也是为了保护这三个孩子,不希望家长矛盾升级,现在也依然是这样的想法,希望把对孩子的伤害降到最低。”杨刚这样解释学校迟未发声的原因。

他认为,在孩子交往过程中难免会偶发、突发非正常事件,“学校教育承担的更应该是一个协调者的角色,而不是惩罚者的角色。”

据了解,目前“校园欺凌”事件普遍存在取证难、认定难的问题。到底谁来判定是否为欺凌?该如何处理?目前仍较模糊。由此也暴露出相关问题在实践中的法制和标准空白。

一些受访中小学教师说,目前针对校园欺凌事件还存在认知不足、教惩不够的问题。学校往往本着大事化小、小事化了的原则,私下和解、息事宁人。

“校园欺凌不像校园暴力那么明显,没有殴打或没造成轻伤等严重伤害,往往混同一般同学间的打闹、开玩笑、闹矛盾。”北京市青少年法律援助与研究中心主任佟丽华说,“未成年人的身心是脆弱的,有些玩笑、打闹、恶作剧,对一些人可能无所谓,对有人就可能带来心理伤害。”

另外,部分专家认为,尽管国家重视校园欺凌问题,出台了相关政策,但在执行层面效力逐级减弱。佟丽华认为:“现在很多基层教育行政部门和学校对此都缺乏足够重视,这导致处理类似事件时往往简单甚至粗暴。”

这是事发的厕所。

四问:反校园欺凌薄弱环节在哪里?

近年来,校园欺凌事件屡屡发生。根据今年发布的《中国教育发展报告(2016)》,近年来校园欺凌发生的地域范围广泛,覆盖了绝大多数省份,且频次密集。而据教育部统计,今年5月至8月,就上报68起校园欺凌事件。

有高校心理学教师认为,在反校园欺凌议题上,中国与欧美日等发达国家距离较大。例如,美国佐治亚州从1999年率先制定反欺凌法,至今全美都有了针对校园欺凌的立法。而在中国,针对校园欺凌的立法仍是空白。

北京师范大学教育法研究中心主任余雅风认为:“目前对校园欺凌行为的规范主要是依靠传统法律,缺乏针对性和指代性。对未成年人不良或不当行为的教育还主要依赖家庭和学校。”

今年11月,教育部等9部门联合印发《关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》,其中提出多项措施,要求积极有效预防学生欺凌和暴力,依法依规处置学生欺凌和暴力事件。

佟丽华认为,目前关键是教育行政部门、学校和家长要真正重视落实,形成良好、密切的联系与互动。“要让学生和家长都意识到社会对校园欺凌和暴力的‘零容忍’。另外,如果学生被欺负,家长到学校讨说法,需要如何妥善处理、采用何种应急机制、如何及时回应等都应在各校日常管理中进一步细化,甚至可以开发有效预防及处理校园欺凌问题操作手册。”

储朝晖表示,在处理防范校园欺凌事件中“欺凌者”的家庭教育责任尤其重要。“从以往的统计情况看,‘欺凌者’在家庭教育上均存在缺失。在单亲家庭、农村留守儿童等群体,校园暴力易发、高发,意味着应该切实补齐家庭教育短板。”

以下为12月13日中关村第二小学在官方微博上发布的内容:

中关村第二小学关于“学生受伤害事件”的处理进展情况:

近期我校发生的学生受伤害事件,引起社会各界广泛关注。对该事件的发生,我们深深自责;对该事件给学生及家长带来的伤害,我们深表歉意。经过学校认真核查,现将截至目前的有关情况说明如下:

一、事件发生的基本经过

学校在调查该事件的过程中,调取了事发前后楼道内监控录像(厕所内没有监控)。监控显示:2016年11月24日上午10时03分10秒,明明(化名,即受到伤害的同学)从教室出来进入厕所。03分17秒至18秒,军军(化名)同学和亮亮(化名)同学从操场进楼后相继进入厕所,03分47秒至48秒,军军和亮亮一前一后跑出了厕所回到教室。04分22秒,明明从厕所出来回到教室,在楼道里边走边用袖子擦着额头。整个过程,明明在厕所里的时间为1分12秒,亮亮和军军在厕所里待了30秒,明明是在其他两人离开厕所后34秒走出厕所的。

明明在事后的11月25日至12月1日均按时到校上课,12月2日经明明父亲请病假后未再到校。

学校在调查中,得到当事学生的如下描述:

明明说:当时他站在厕所的一个隔间里面,亮亮进厕所后看见他,就从隔壁的隔间拿起垃圾筐扔了一下,正好扣在自己的头上。之后,他在厕所的洗手池洗了洗,就出来了。

亮亮说:他和军军去厕所,看到明明在上厕所,就想逗逗他,把一个垃圾筐从隔壁扔进了明明所在的隔间里面,看都没看,就跑出去了。

军军说:自己只是开玩笑说要打开门看看,并没有实际开门,也没有参与扔垃圾筐的事,但是乐来着,自己事后也觉得亮亮做得有些过分。

二、事件发生后学校所做的工作

事件发生后,学校一直在做相关家长工作。调解过程中,明明的家长坚持要求学校认定亮亮、军军的行为是校园欺凌行为并记录在案,且书面提出四项诉求(以下为原文):

1.将施暴者亮亮、军军的行为定性,通报批评并记录在案,采取矫治措施予以教育惩戒。

2.保护明明在校期间的身心安全,不因受害者身份遭到二度伤害。

3.要求亮亮、军军家长进行诚恳的书面道歉,在校领导面前、三个孩子均在场的情况下宣读道歉书,保证这两个孩子不再对我们进行霸凌侵害,拒绝口头和敷衍的态度。

4.明明因此事已经造成心理创伤,需要进行专业的儿童心理干预,军军、亮亮家长需承担此部分治疗费用的权利。

为此,学校与三位同学的家长就上述诉求反复进行沟通,亮亮和妈妈向明明及其父母当面致歉,军军的家长也对孩子的不当行为进行了教育,但亮亮和军军的家长不认可此事是校园欺凌行为,更不是施暴行为,故始终未能达成共识。

经学校多方调查、了解,明明和亮亮、军军属于正常的同学关系,课上、课下互动交往正常,有互相起外号现象,但没有明显的矛盾冲突。我们认为,上述偶发事件尚不足以认定亮亮和军军的行为已经构成校园“欺凌”或“暴力”。

在明明请假期间,班主任老师每天询问孩子情况,并告知学习进度及记事。老师和校领导多次提出到明明家看望孩子并与家长沟通,但均被家长以各种原由推托。

从事件发生至今,学校一直在积极努力做工作。相关负责人员和老师全程参与了调查、调解和学生教育引导等工作。

通过此事件,我们将汲取教训,以此为鉴,本着认真理性、客观公正的原则,妥善处理,同时严格学校日常安全管理,开展心理辅导,组织系列主题活动,通过师生互动、同伴交流等方式,引导学生建立平等友爱的同学关系,让每一位孩子在我们的校园里健康成长、全面发展。

中关村第二小学

2016年12月13日

微博热议——

@张怡筠(心理学家):这个回复让人吃惊。这是明显的欺凌行为,但在校长竟然眼中不是:1,不知学校的“欺凌”定义为何?2,这样处理,只会让滋长欺凌风气,3,学校教育者的理念及做法,绝对应该与时俱进。4,教育理念不行,都称不上真正名校。

@和菜头(时评人):谢谢中关村二小,谢谢你们重新定义了“正常交往”。

@连鹏(专栏作者):中关村二小凌晨向新华社记者披露调查情况,认定为“偶发事件”,尚不足以认定涉事学生构成“欺凌”或“暴力”,同时校方深深自责,深表歉意。真是有趣,你们过的是美国时间?不是说网上言论不实,要追究法律责任吗?态度为啥变这么快?是领导批示了,还是央视和新华社一直关注,压力太大?到最后也没说清啥事,还在和稀泥,玩文字游戏,有意思吗?你们是搞教育的,立德树人,要做好榜样,别那么官僚、傲慢、欺软怕硬,跟有些基层土皇帝一样

@博联社马晓霖(媒体人):昨晚我们一家讨论了这个事件,我检讨了自己儿时的恶作剧……当然,我进城市中学也经常被欺负捉弄,各种无助……校园这事儿挺复杂,具体分析,多教育引导吧。

@李雪爱与自由(作家):表弟小学时曾被一个同学爸爸猛扇耳光,那人还扬言你敢找家长来我连你家长都打。我爸的解决方式也很简单,直接冲进那人家里,把对方按在地上用上膛的手枪抵住头,真枪,那人直接尿失禁了,痛哭求饶,从此他家孩子见我表弟绕着走,再不惹事。要想孩子不被欺辱,关键是父母不能怂。

@一毛不拔大师(影评人):这两天中关村二小的事件,让我震惊于某些公立名牌小学,好像除了保证孩子能得高分;对儿童的心理健康,对现代儿童心理学的理论,保持着一种理直气壮的无知者无畏的态度

@王志安(资深媒体人):家长想呵护保护孩子当然没错,但请注意,有时候伤害不一定来自于伤害本身,而是来自于家长们对孩子的行为过分的重视。当年我去采访温岭虐童案,发现那些孩子早就忘了当时的经历,但记者们一遍一遍让孩子们努力回忆,家长们拽着孩子当着媒体哭天抹泪,分明才是对孩子莫大的伤害。教育的复杂性在于,孩子们的行为什么时候该重视,什么行为该轻轻放下,非常难以明确。真不是引进个霸凌新词,一切就清晰明了。二小这事儿我的看法,明明的家长不要太激进,否则真可能毁了三个孩子。

本文著作权归中国企业家杂志(公众号:iceo-com-cn)以及其作者所有,如有侵权,请与新浪新闻客户端联系。