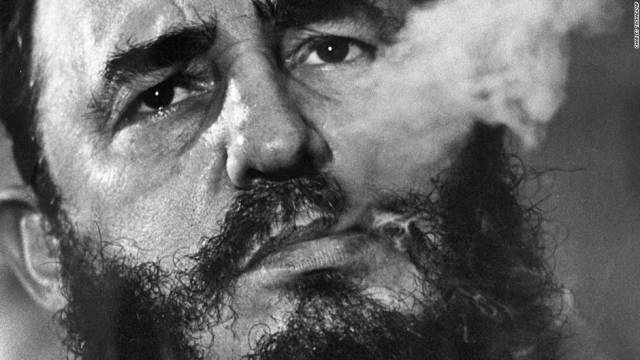

摘要:菲德尔·卡斯特罗去世了,这位曾经让美国数次尝试暗杀的古巴革命领袖,最终不但没有死在美国人手里,反而在晚年宣布了古美重新建交的消息。撕掉贴在它身上的来自上世纪的标签:冷战、导弹危机、切·格瓦拉、革命热土、全球共产主义运动……今天的古巴是怎样一副模样?

2016 年的古巴首都哈瓦那,打车基本 5 欧元起价、吃顿只喝软饮的午餐随便 20-30 欧元还不含小费、去个大点儿的酒吧,点杯 piña colada 均价 7 欧元……欧美背包客纷纷感慨低估了古巴的物价。

你在景点随随便便吃一顿饭,却是古巴普通上班族一个月的月薪。你能想象吗?

游客在双层巴士上观赏马雷孔海滨。

在 2016 年的古巴,普通公职人员还是拿着数年未变的 20-30 欧元的“稳定”的月平均工资。古巴有针对当地人的一些特殊价格,比如食物,他们会从政府那里得到“food cards”,严格规定了一些日常食物的购买量和购买价格。当地人大多也只去使用当地货币的廉价杂货店和市场,出行挤公交,想着办法节省,但随着物价的上涨,开支只能是越来越大,特别是在哈瓦那这样“开放”的城市,一小部分人赚到了钱,贫富差距让人更加不安。一个普通工薪阶层,靠工资只能艰难度日,这还是受过教育的、正儿八经的社会中坚。这一切都让人想起中国的八十年代——只不过更加艰难,每个人都面临着吃不饱饭的威胁。

在一个没有油水的地方,获取额外收入的最直接的方式,是海外亲属汇款。按照当地人的说法,现今基本每个古巴人家里,都有至少一个亲属在海外,而这些亲属则成为当地人的重要依赖——不要以为在外打工供养农村一家老小的凤凰男是中国特色,古巴也一样。在美国或者英国,从最低工资里抠一小块(英国伦敦的时薪是 9 镑),也够一大家子人吃好一阵了。

市民在哈瓦那的街道上行走。

当然,不是每家的亲属在海外都有优越的经济条件,要想生活平稳些,还是需要自己动脑子。

在古巴居住多年、称自己是古巴人的海明威在《老人与海》中写到:绝望是一种罪过。在这个国家,没有人感到绝望,因为人们总能找到新出路。这倒是很像古巴人的三观:不要花太多时间去想缺什么,而是想想凭现有的资源能做什么,而这些手段是在你我看来有些诧异的。当你看到哈瓦那街头三轮车背后利用悬挂的 CD 碟片反光来充当后车灯时,就不难想象古巴人在多年的经济低迷物资缺乏中培养出了怎样的“创新”精神。

两名市民在街上推一辆古典车。

这样的“创新”不是天生的,是在卡斯特罗在苏联解体、美国经济封锁的局势下,宣告整个古巴进入“特殊时期”后被重塑的。几乎是一夜之间,古巴一半的工厂都关门歇业,全国经济萎缩高达 60%,古巴人在食不果腹的形势下,体重平均减少了三分之一,与营养不良、维生素缺乏有关的疾病,在城市中蔓延开来。

直到今天,还有 15% 的城市人口,生活在极端赤贫(Extreme poverty)的条件下。而更严重的是领养老金的老人,国家财政已经无法支撑他们的养老金,许多老人要靠也不宽裕的年轻人们接济。

古巴人能挺过 1991 到 1994 最黑暗的那三年,至今在美国眼中都是个令人迷惘的神奇故事。在那段每个古巴人都铭记的时期,想要活下来,就必须自己丰衣足食、找到其他出路,不然等待自己的就是饥饿、疾病和死亡。而古巴人在特殊时期被重塑的三观也一直持续到今天:他们总是能想到“创新”的赚钱点子。

最直接的方式,就是从游客身上想方设法赚钱。

在古巴坐过大巴的游客都有这样的体验,上车前,司机不让你把行李直接放到大巴车底层,而是强行让你把行李拿进旁边的小屋子里,然后每个人收取一到两元的行李搬运费,不交就不能上车。大巴车满员的情况并不少见,这样一趟大巴车工作人员就能赚取几十到上百欧的额外收入。

再比如你在街头寻找已经预定好的民宿,路上总会遇到“热心人”帮你带路,然而通常发生的情况是这些人把你带去一家完全不同的民宿,这家民宿会比一般的都贵,因为民宿主人要从中扣去给这些引路人的中介费用。

然而我们还遇到了更有创意的“引路中介”。我和友人前往民宿的途中,被一个人拦下来,“热情指路”。然而,在发现友人是古巴人的时候,这个人便以为友人是我的私人导游,临时改变了策略,用我听不懂的西班牙语告诉友人,如果她把我领去她推荐的民宿,两人可以平分中介费。这种不放弃挣一分钱的机会,游走在欺骗的边缘,但在他们看来是天经地义的。

还有一种方式。有一些古巴人不在游客身上耍小聪明,而是通过工作便利赚取额外收入。

在古巴有一种说法叫“A la izquierda”,直译是“从左边”的意思。外地人可能并不清楚个中含义,但当地人都明白,“从左边”来的东西都是不正当得来的,也就是古巴的“黑市”。

在古巴,公职人员的工资一直没什么变化,人们把不满转化为“自行分配”社会主义财产。比如国营面包店的员工,在购入面粉时报低购入量,私吞一部分,然而在转手卖出,因为是通过非正当途径得来的,不能公开买卖,所以是只能拿到黑市上交易。

古巴从公家拿东西的创意层出不穷并涵盖各个领域,甚至连学校也不能幸免,学校老师会私自扣下一部分免费发给学生吃的面包等食物,然后转手卖出,以补贴家用。这样的赚钱方式,在古巴已经是形成一套体系,虽然被发现后会按情节轻重程度不同被派去做社工或者被判监禁,但大家还是冒着风险,继续“自行分配”。“如果你不冒点险,你就输了。”

当然,也有凭自己的能力辛苦赚正当额外收入的。我认识的一个古巴朋友哈桑,曾在古巴的一家主流国家媒体工作,因参加海外媒体机构组织的工作坊与海外机构建立起了联系,在工作之余开始在海外媒体做兼职。行情最好的时候,一篇文章能赚 70 欧,视频则能赚 200 欧左右,这让哈桑一下变成了古巴的中产阶级。事情自然没有那么顺利,为海外媒体供稿的事情被他所在的媒体发现后,哈桑被开除了,但依靠在海外媒体的兼职,哈桑在古巴过着舒适的生活,虽然时不时的会有来自政府的“慰问”。

像哈桑一样能找到海外兼职的是极少数,但在本职工作外做兼职是非常普遍的现象。古巴天气炎热,工作时间一般是从上午 8 点到下午 3 点左右,许多公职人员都会充分利用剩余的时间,打其他的工来赚取额外收入。

在古巴开放个体经营后,一些家庭条件不错的古巴人辞去了原有的公职,靠着海外亲属的资助,做起了自己的生意。比如萨沙,她的大部分家人都住在西班牙,通过家人的资助,她把家里海边的一套度假别墅改造成了民宿出租,别墅的背面就连着海,整个别墅以海滩风装饰,各种电器齐全,不少电器是新的,这在古巴的普通家庭中很少见。她的妹妹是做皮鞋生意的,从中国深圳的一家工厂进货,然后卖到古巴。“她因为生意经常去中国,每次回来都会带来很多东西。”

萨沙自己从没去过中国,但总会听妹妹说起各种中国见闻。“中国人总是在工作,而古巴人很懒散,尤其是公职人员”,萨沙评价道,“这也不难理解,每个月的工资连饱腹都困难,谁有动力好好工作呢?”

在古巴这样一个社会,贫穷和每个人的距离很近。赚钱、生存,是几乎每个人都会面临的命题。在这样的社会,你才会真正理解“贫穷”对于一个社会、对于社会里的每一个个体有着多大的影响,甚至形塑了一个民族的行事方式。

古巴人“挺能赚钱”的。这是一句有点无奈又有点苦涩的话。但当你生活在这样的贫穷中时,你大约也会做出一样的选择吧。

网友热议——

@曾鸣词言(编剧):卡斯特罗走了,这位曾经是世界上最著名的革命者,以反独裁起家,却把自己变成了世界上执政时间最久、 “影响”一个国家最深重的超级独裁者。自然环境和人力、物力资源都相对富饶的古巴,在他统治了大半个世纪后,在物质上穷困潦倒,在文化和思想上更是一穷二白。整个国家已经接近动物农庄的极限状态,说到古巴,人们只知道有一个卡斯特罗。

@Ada出生在美国(时评人):如果没有原子弹/卫星就被欺负,那么新西兰,澳大利亚等国就不该存在。如果有原子/卫星弹就有尊严,朝鲜食不果腹的尊严何在?如果觉得古巴那样是尊严,不屈服于美国是卡斯特罗的个人尊严,但蚍蜉撼树是国际笑料,以己之私绑架千万国民是无耻。

@意见领袖:古巴的医疗是被全部国民免费享用的,非常普及,体制健全,人口一千一百万的古巴,有医生七万多名,整个非洲大陆,才不过五万。苏联解体后,古巴另谋经济出路,方法之一是输出教师、医生和护士,现在每年输出约二万,中南美洲国家特别是委内瑞拉的教育和医疗,很大程度依赖这些来自古巴的人才,古巴也由此获得急需的外汇和石油等稀缺物资。

@PingWest品玩:人们可以怀念一个浪漫主义的开始,但人们也应该记得它的结尾:古巴人长期与互联网隔绝,直到2007年才能合法购买一台电脑,分发笔记本电脑和手机会被判15年,人们仰赖包裹和 U 盘来上网。他许诺的权利,并未真正实现。

@来去之间(微博CEO):在古巴,人们建立了一个庞大的灰色网络,这个系统名叫 El Paquete Semanal,翻译成中文就是“每周包裹”。这一网络由一千名信息员组成,他们随身背包中装有上百个 U 盘或移动硬盘。装着各种各样的内容:YouTube 视频、NBA 和欧冠比赛录像、日本动漫……跟中关村卖光盘的抱小孩妇女是一个意思。

@北京厨子新号(时评人):有网友抬杠,非要说古巴人均GDP是7千美元。我没去过古巴。不代表我一定要去过,才知道古巴的实际经济水平,或者我没去过,就可以任意被愚弄。对比一下同是人均7千美元的江苏省宿迁市,古巴哈瓦那街景破败凋敝,直追北朝鲜。

@冈瓦纳(动植物领域达人):而且那些房子多数是革命前留下的。叫古巴的农民拍蜗牛照片,说没相机,然后降低要求用手机拍也行,结果也没有。

@战争史研究WHS(历史学家):说古巴像海地不至于。那奇葩国家受西非巫毒文化影响太深,独立后出来俩黑人皇帝,还有一黑人国王。从种族、文化、历史、人口密度、产业结构等角度综合考虑,可以参考海地邻国多米尼加(五十年代古巴有巴蒂斯塔独裁,多米尼加有特鲁希略独裁)。海地人均GDP是761美元,多米尼加是7362美元。

@木遥(时评人):每次和人谈起我在古巴的见闻,我总能想起这几件事:用拨号上网、买车票是通过手写的、用外汇券(不知道这是什么的请假装知道不要显得我们有代沟)买奶粉。

@破破的桥(时评人):无论卡斯特罗还是切格瓦拉,他们的成名有很大程度是出自资本主义媒体与商家的包装。他们的头像成了“反抗强权、自由、理想主义”的标签,印在发达国家的各种商品上销售。至于具体做过什么——只要你像切格瓦拉那样帅又那么知名,谁在乎你做过什么?

本文著作权归别处World(公众号:else-world)以及其作者所有,如有侵权,请与新浪新闻客户端联系。