摘要:腾格里沙漠位于广袤戈壁滩的南缘,与一些大城市相距不远,它的面积一天大过一天,40年间多出个"克罗地亚"。

据美国《纽约时报》网站10月24日报道,中国的沙漠在过去许多年间以每年超过1300平方英里(约合3367平方公里)的速度拓展着自己的领地,许多村庄都消失了,气候变化和人为活动加剧了沙漠化的趋势。中国称政府采取的迁出居民、种植树木、限制放牧等举措放缓了沙漠化的速度,但科学家们说临界区域的沙漠化趋势仍在蔓延。

报道称,沙漠构成了中国将近20%的国土,中国北方的干旱愈演愈烈。一项最近进行的评估显示,中国的沙漠面积比1975年时扩大了约5万多平方公里——约等于克罗地亚的面积,日益扩张的腾格里沙漠与另外两片沙漠逐渐汇合,正在形成一片可能再也无法住人的浩瀚沙海。

腾格里沙漠上的很多居民都会在沙漠的边缘放牧牲畜,或者经营小型观光园。中国北方的很多家庭,世世代代都把在沙漠边缘放牧牲畜作为谋生手段。官员称,和气候变化一样,过度放牧也是导致沙漠不断扩大的一个因素。但一些实验显示,适度放牧实际上可能会减轻气候变化对草地的影响,而中国的牧民搬迁政策可能对草地产生破坏。

报道称,该地区的一些地方政府从几十年前就开始把人从日益扩张的沙漠边缘地带迁出,但在沙漠朝着城市挺进之际,中国一些人口稠密的地区也在朝着沙漠扩张。沙漠正稳步拓展其疆域,住在沙漠边缘的居民则试图遏制其步伐——他们与当地政府一起种植了不少树木,以便挡风固土。

狂风卷起的沙尘暴越来越频繁和猛烈,直抵北京等大城市。

现年40岁的郭开敏同样在腾格里沙漠边缘管理着一个观光园。郭说,他尚未准备好加入生态难民的行列,他有自己的玉米地和麦田,经营观光园也能带来一部分收入。去年,运营这个观光园的公司制作了七座巨大的沙雕作为核心装饰物,但被沙漠里的狂风一点点侵蚀。

报道称,政府对郭开敏这样的农民持鼓励态度,因为他们称从事农耕有助于从沙漠手中夺回一些土地,政府会提供补贴。

不过,种地变得越来越难。在通古淖尔镇长大的黄春梅,去年春天自种了200多棵树,希望它们能帮忙挡住空中的沙尘暴和地上的沙土。她说自己小时候地下水位为两米,但“现在要挖四五米深(才有水)”,而且土质不像以前那么松软、那么好,现在会使用更多肥料。

报道称,阿拉善盟约17%的人口是蒙古族人,他们的生计一直都和畜牧业密切相关。42岁的梦克布音和妻子种有玉米和向日葵,但家里的200只羊才是他们的主要收入来源——他们把羊肉卖给附近城市一家酒店的餐厅。沙漠里的草越来越稀疏,但羊群还是会在那儿吃草,它们游荡在他家的老房子附近——一个几年前便已干涸的湖泊边上。

梦克布音和妻子已经决定让16岁的女儿在城市里生活、工作。从前,他们家的四代人都生活在湖边一个繁荣的社区里,但渐渐地,人们纷纷离去,沙漠接管了他们的家园。

许多居民在腾格里沙漠的边缘放牧牲畜,或者经营小型观光园。但官员称,和气候变化一样,过度放牧也是导致沙漠不断扩大的一个因素。(美国《纽约时报》网站)

网友热议——

@南洋商报(微博网友):中国有多个著名沙漠,占国土面积近20%。惟北方的干旱愈来愈严重,美媒引述一项最近进行的评估指,中国沙漠面积与1975年相比,40年间扩大约5万多平方公里,约等于50个香港的面积。

@港城大道v(微博网友):中国的沙漠在过去许多年间以每年超过1300平方英里(约合3367平方公里)的速度拓展着自己的领地,许多村庄都消失了,气候变化和人为活动加剧了沙漠化趋势。沙漠构成了中国将近20%的国土,中国北方的干旱愈演愈烈。日益扩张的腾格里沙漠与另外两片沙漠逐渐汇合,正形成一片可能再也无法住人的浩瀚沙海。

@齐浩然Mongol丶(微博网友):树的品种不对,把土壤下面的水吸的更厉害,土变的更松,沙漠化更严重,不是什么树都可以种,难道就没人意识到这一点。

[延伸阅读]

中国沙漠最大淡水湖未来10年或干涸

求了3年,被预测未来十年或将干涸的“中国最大的沙漠淡水湖”红碱淖,终于在10月19日等来上游内蒙古自治区的水库开闸“跨省补水”了——100万立方米,这意味着,湖的水位将上涨3厘米,而它年均下降速度则是30~60厘米。

这个毛乌素沙漠边缘的湖泊地处内蒙古、陕西交界,近八成面积在陕西。多年以来,陕西掷重金将该湖打造为知名景区,它是全世界最大的遗鸥繁殖地与栖息地,面对干涸警报,陕西归咎于内蒙古在上游的打坝截流。内蒙古对此否认并回击陕西独占旅游资源。相互指责之间,红碱淖面积近20年已缩水近半。

两省区像极了一对相爱相杀的情侣,利益始终是其分分合合的关键。曾经,他们携手捕鱼,待鱼群锐减,陕西率先在旅游业发力,内蒙古几乎出局。当陕西察觉上游被修建水库、希望重启合作的时候,内蒙古一度不置可否;而此后双方会商,内蒙古开闸放水,陕西又觉“3年得水3厘米”仅是“杯水车薪”,内蒙古却坚称已“力度很大”。

沿湖村落的生存方式也随着这场拉锯战而颠覆。由于几近无鱼可捕,一大批渔民下船上岸、另谋出路,有的甚至十多年前就买了骆驼,改做牧民。

“不放到国家层面没法解决。”两省区受访人士均表示,在这水资源紧张的沙漠边缘,上下游矛盾不除,干涸困局难破。

上世纪80年代,神木探明了世界性特大煤田,一名学者更是发现,若放眼含所有河流在内的红碱淖流域,“95%以上的地下都蕴藏煤矿”“每平方公里储量达2000万吨以上”。对于各占1500平方公里流域面积一半的陕西、内蒙古来说,工矿企业均“磨刀霍霍”。

尽管都是“靠水吃水”,但在杨凤鸣看来,投入巨资并独占鳌头的陕西,显然比内蒙古更有保护红碱淖的动力,“毕竟我们有100多名员工,对方只有二三十人”。他开始驱车巡湖,发现哪家企业搞破坏,就马上向政府举报、找媒体曝光。企业关停一处,绿化随之紧跟覆盖,杨凤鸣称,对峙紧张的时候,“有人扬言出钱买我的人头”。

后来,内蒙古关闭了一部分工厂,退耕还林、退耕还草也陆续在红碱淖流域展开。

陕西只关了极少数企业,包括一家老碱厂,因为沿湖早不允许建工业项目。“我和厂长是好朋友,但为这事吵过架。我问,你也是搞化工的,建在这儿有没有污染?他答,有,但企业要生存。”杨凤鸣提高了声音,“我说,不管生存不生存,你不能污染我的水!”

上游截流,下游质疑

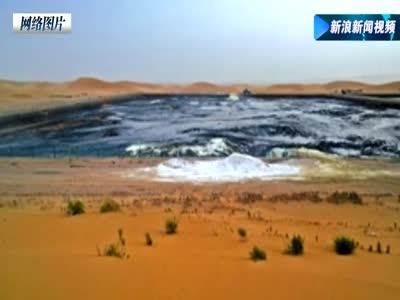

腾格里沙漠现巨型排污池

腾格里沙漠现巨型排污池

红碱淖周边各方角逐的时候,往北80公里,鄂尔多斯也正酝酿一场变革。2004年起,该市在几乎一片荒漠中规划着可容纳100万人生活的新区——康巴什,并将市府驻地迁入。外媒曾称其为“鬼城”,但当地官员寄予厚望,“人迟早会来”。

新区及周边靠什么供水?札萨克河进入了决策者视线。2005年年底,该河中下游建了水库,总库容5000万立方米。4年之后,紧邻新区的阿勒腾席热镇也需扩充水源,附近的蟒盖兔河则修起了蓄水池。

这两条河流触动了神木县敏感的神经。该县多名官员告诉中国青年报·中青在线记者,红碱淖是一个封闭的洼地,无河流流出,只有7条季节性河流汇入,其中起主要作用的就是札萨克河、蟒盖兔河,而另有3条十多年前早已干枯。然而,打坝截流之后,两条河流下游在卫星遥感图中的面积越来越小,如今几乎无法找到。

今年10月中旬,记者在札萨克水库看到,大坝以北大致为方形蓄水区域,一片湛蓝,大坝以南几乎全是草地树木,一片枯黄。南边的坝底无水流过,只有一处大约4米高、3米宽的泄水洞,闸门紧闭,洞前通道遗留着雨后积水,部分已被晒干。

情况此后还在恶化。由于湖泊缩水,湖的PH值飙升至9.8,湖心岛由13个锐减至两个,遗鸥的繁殖与栖息地越来越小。17种淡水鱼也相继绝迹,多名餐厅老板称2007年后就难买到捕捞的鱼,内蒙古红碱淖渔场员工也说,他们在2007年前后就停止了捕捞。

但鄂尔多斯官员认为,截流10年对红碱淖并无决定性影响。该市水务局副局长江原曾对央广网解释,该市2000年以后进行了生态移民,恢复当地植被,雨水下渗能力特别强,地下水可以对红碱淖实现侧向的优势补给。同时,近年气候干旱,各地表径流自然会减少。

然而,周边地下水已呈下降趋势。陕西省水工程勘察规划研究院数据显示,地下水水位在1995~2000年之间降幅最大,年均减少16cm。河流因而也更受重视。

“这两条河流在上游的年径流量,加起来就有1500万立方米。”神木县水务局副局长孙砚逊说,两河入湖处缺乏水文资料,但他们2006年以来每年都派人到大坝上游测算。在陕西官员看来,陕西入湖的七卜素河年径流量已有300万~600万立方米,若两河大坝能放水,4800万立方米的“任务”会减轻不少。

本文著作权归参考消息网(公众号:ckxxw)以及其作者所有,如有侵权,请与新浪新闻客户端联系。