摘要:法国摄影师马克·吕布于8月30日去世,享年93岁。他是首位获准进入中国拍摄的西方摄影师。从1957年开始,他花了大半辈子的时间记录了中国的点滴变迁。你应该了解一下他的生平,看看他相机里的中国。或许,你对中国的了解,并没有他深。

根据法国媒体报道,著名法国摄影师 马克·吕布(Marc Riboud)于当地时间8月30日因病去世,享年93岁。

马克·吕布:摄影对我来说不只是一个职业,更是一种近乎痴迷的爱好!

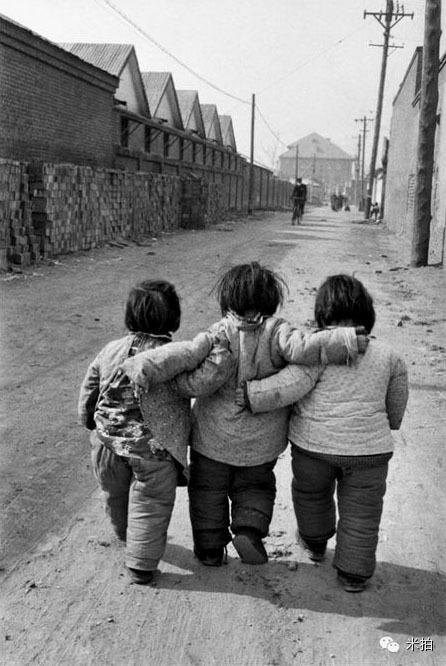

一个外国摄影家来中国拍些纪实照片并不难,难的是大半辈子都来拍中国,从未停歇。法国摄影家马克·吕布就是这样的人,从上世纪五十年代至今,中国仿佛是他的一位“哥儿们”,令他惦念。。。。。。

马克·吕布在中国拍下的第一张摄影作品,拍摄于香港到广州的火车上。

马克·吕布同中国的缘分来自与上世纪五十年代,当时正在加尔各答旅行中的他意外结识了一位认识中国总理周恩来的朋友。通过这样的关系,红色中国的大门第一次向这位西方摄影师敞开了。1957年1月1日拿到中国签证的马克·吕布迫不及待的想要进入中国这个神秘的东方国度,但是当他从当时仍是英国殖民地的香港过关之时香港警察不愿意开车送他过境,并且冷冷地说:“要去,你自己走过去。”于是马克·吕布真正用自己的双脚跨出了西方与中国之间的连接的桥梁,而这一跨就是50多年。

1957,毛泽东饮酒

北京 1957

马克·吕布,1923生于里昂。在他14岁时,他父亲给了他一台柯达相机,从此马克·吕布就与摄影结下了不解之缘。

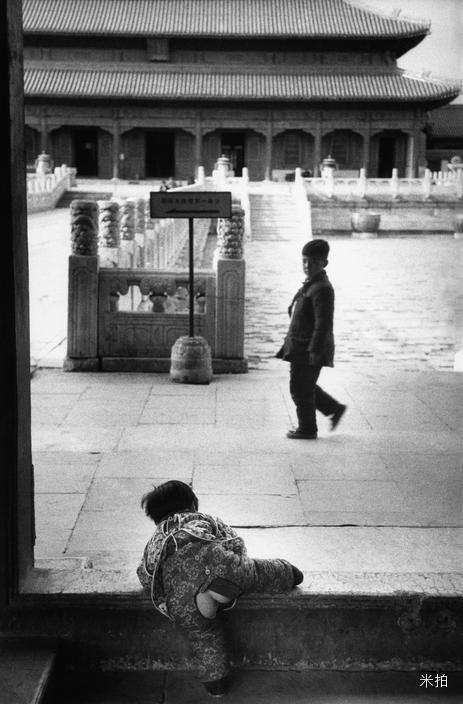

1957,紫禁城

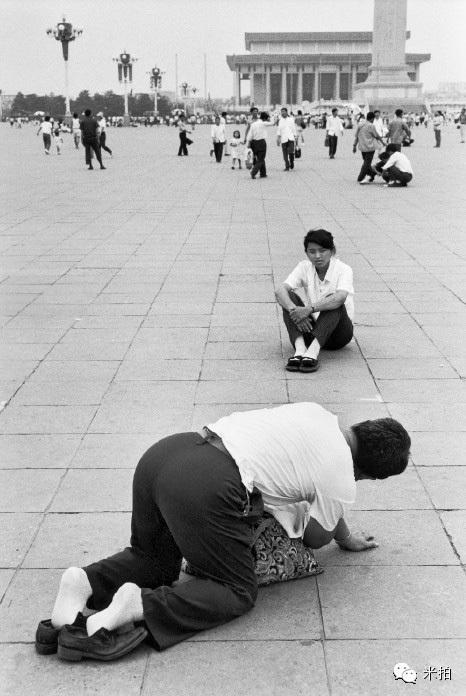

北京天安门 1957

二战后,马克·吕布进入位于里昂的EcsleCentrale学院学习机械工程并于1948年毕业。但到1951年,他决定放弃他的稳定的工程师工作,把全部精力投入到摄影中。最初作为一名自由摄影师,到1952年加入到著名的玛格南图片社。1959年,马克·吕布当选为玛格南欧洲分部的副主席,又于1975年、1976年当选为玛格南欧洲分部主席。

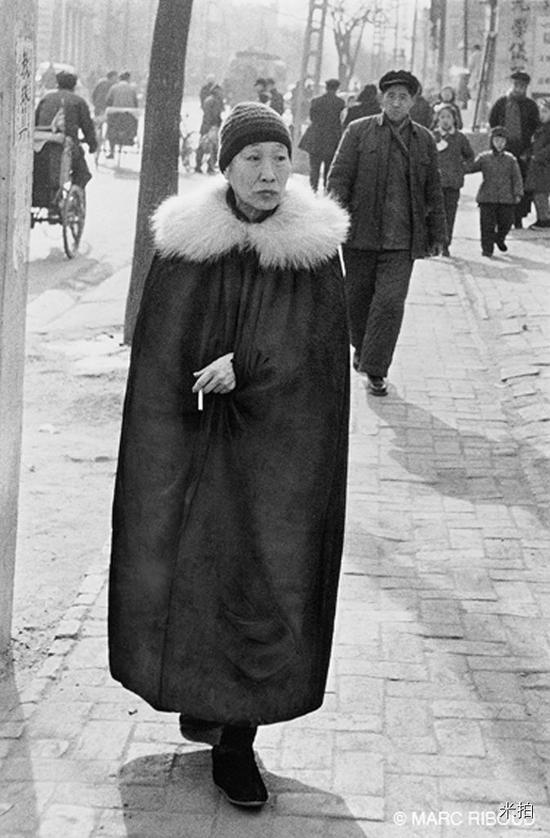

1957年,北京。

1957 北京

在18岁的时候,马克·吕布就有离家出走的念头,马克·吕布告诉自己应该去冒险,到山里去玩儿。因为马克·吕布从生下来就很害羞,弟弟和哥哥们都很聪明,善于和人打交道,而马克·吕布却连和女孩子说话都不敢。

北京 1957

当内心世界无法被表达的时候,到陌生的地方旅行和安静的拍摄便成了马克·吕布可以应对人生的惟一方法。可以毫不夸张地说,马克·吕布是真正意义上的行者。60多年来,他一直不停地行走于各种不同的地方,用镜头将一切被他眼睛捕获,同时又打动他的瞬间都记录在了最原始的银盐胶片中。

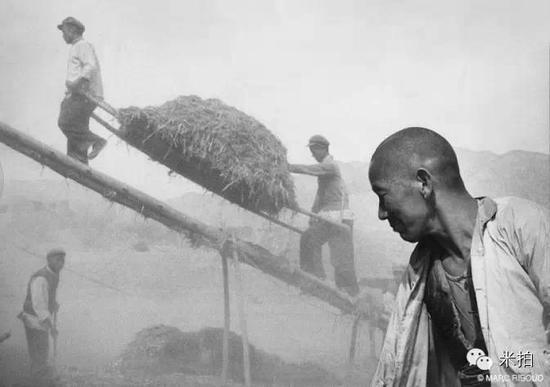

1957 陕西

甘肃 1957

马克·吕布如今已经91岁高龄了,说起50多年前第一次进入中国时候的情景他却记忆犹新,“从广州到北京,坐火车要2-3天,南京长江大桥还没有建起,火车到了江边,我们还要坐船渡江。在重庆,第一次坐上了中国的飞机。。。。。。

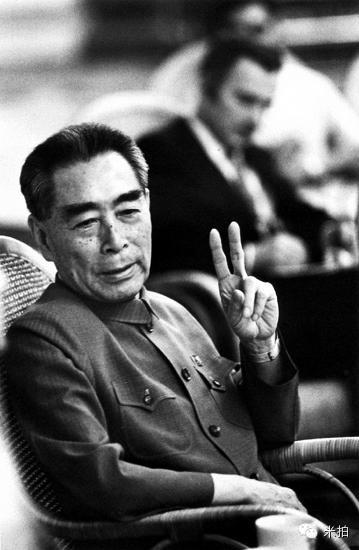

1965 周恩来

北京 1965

北京 1965

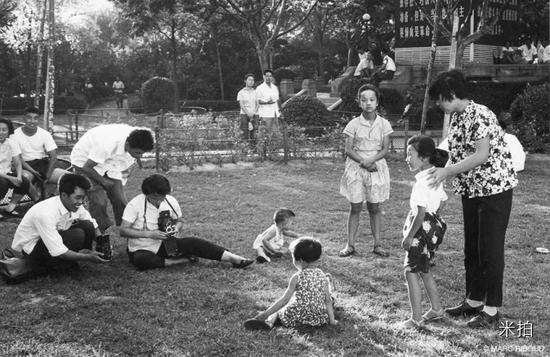

马克·吕布的拍照方式不同于布列松的“决定性瞬间”,他用更加直接的方式去捕捉一个个画面,用他“局外人”的视角,展现了一个马格南摄影师关注普通人命运的情怀,让中国人在观看时,再一次回想起那段特殊的历史。

北京 1965

1965,呼和浩特

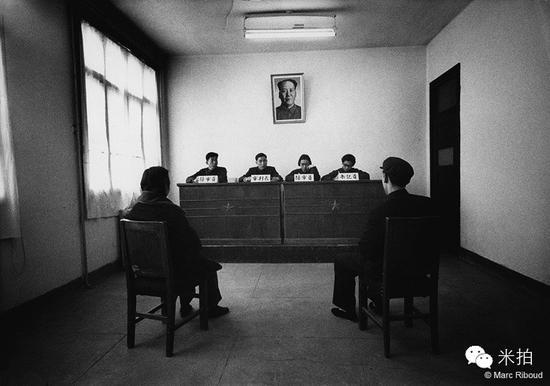

1965年,离婚案

在上世纪五十年代,中国的图片摄影还只是作为“政治宣传中的匕首和投枪”之时,马克·吕布用他充满温情和人性化的镜头给中国各个阶层的社会生活留影,他作品中的那些点滴的细节是当时被“红光亮、高大全”充斥头脑的中国摄影师经常忽视的东西。而恰恰就是这些细节成为了摄影师和优秀摄影家之间的分水岭。

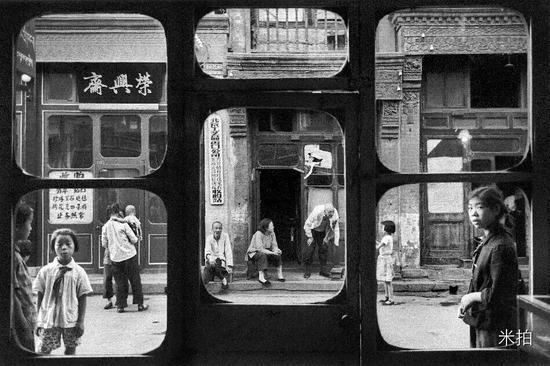

古玩店橱窗,中国北京,1965年

马克·吕布虽然如此频繁的来往中国,但是他却一直没有学习过中文。对于这样的疑问,他说:“不,我要保持外来人的新鲜视角。”

北京 1965 中央美院

北京 1965

其实,无论是在中国还是世界其他地方,生性内向腼腆的马克·吕布在拍照时并没有与被摄者有太多交流。他喜欢让自己永远都保持着一个陌生人和旁观者才具有的好奇心。

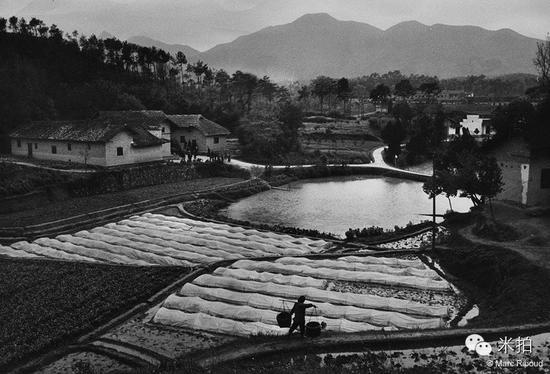

1965年,湖南毛泽东故乡。

1965年,汉口。

工程师出身的马克·吕布对于结构和线条有着天生的敏感,就像曾经钻研几何学的布列松一样,他们二人的照片中总能看到高度和谐的点、线、面构成关系。这样形成的强烈的视觉样式加上“陌生人”一般温情又好奇的视点构成了马克·吕布与布列松这两位玛格南大师具有高度辨识性的镜头语言。就是这样的语言在信息闭塞期的中国一经传播,立刻给中国摄影师带来了集体的文化震撼。

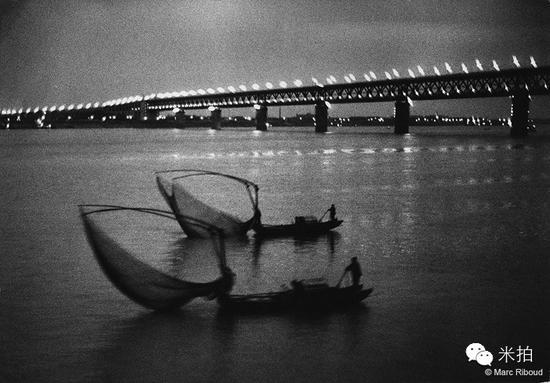

武汉 1971

1971,上海芭蕾舞学校的学生。2010年3月马克·吕布寻找过这个女孩

北京1971

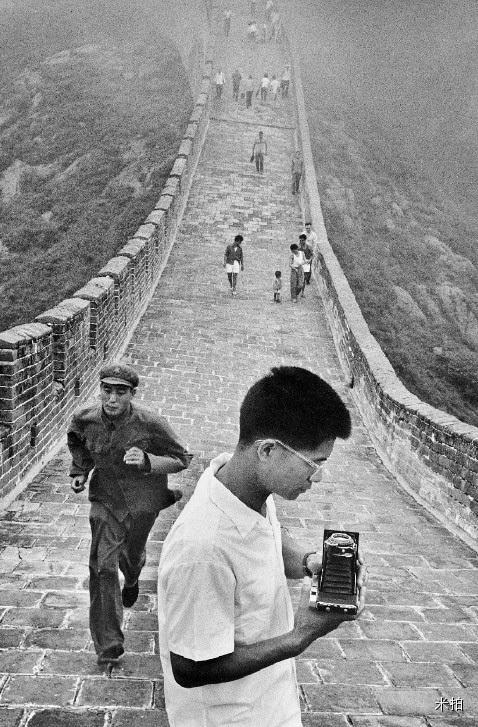

中国长城,1971年

当然马克·吕布在与中国人的交往之中也并不都是愉快的经历。他同著名中国画家吴冠中之间的一次轻率失信却给两人的关系留下了长久的遗憾。

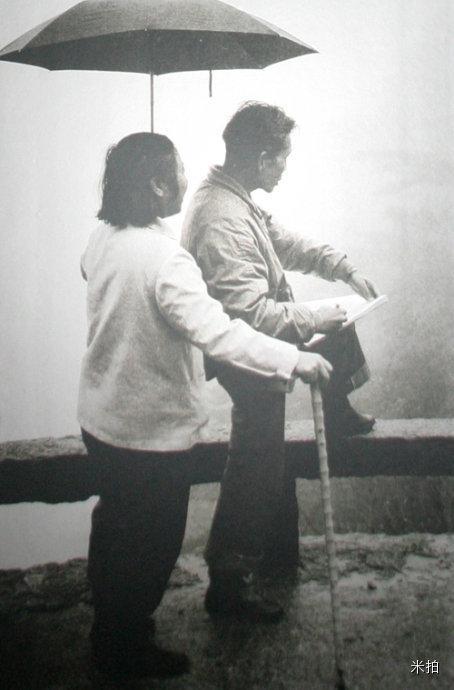

1983年,马克·吕布到黄山旅行。某一天,他敏锐地发现一个值得拍摄的镜头:一位身材清瘦、头发斑白的花甲老人在细雨中写生,他的夫人在后面为他撑伞。当晚,马克·吕布找到吴冠中居住的旅馆,俩人交谈很愉快。64岁的吴冠中愉快地答应了60岁摄影家拍摄的要求。于是,第二天马克·吕布拍摄了这个老画家写生、夫人撑伞的镜头。这张照片后来被收入马克·吕布的作品集,并且在多个场合和出版物上反复使用。吴冠中自己评价这张照片,“是真实而感人的,是极难遇见的黄山神韵”。

1983年,吴冠中夫妇在黄山写生

当时俩人约定,照片洗印出来后,摄影家将会邮寄一份给画家。可是结果并非如此,吴冠中回忆,“他说会寄给我,我们便告别,别后杳无音信”。事后,吴冠中的朋友在一本杂志中发现了这张照片,于是剪下来寄回北京。让吴冠中生气的是,“作品无任何说明”,他揣测,“在作者眼中,我们是他猎取的妇女小脚或男人长辫,他骗取了创作资料”。在吴冠中名气日渐高涨之后马克·吕布曾试图想采访他,却遭到了吴冠中的断然拒绝。

中国黄山,1985年

马克·吕布是无心还是有意我们不得而知,随着吴冠中于2010年逝世,马克·吕布永远失去了修复两人关系的机会。对于这种遗憾,或许马克·吕布只能想到巴黎人常挂在嘴边的那句话:“C’est La Vie(这就是生活)”。

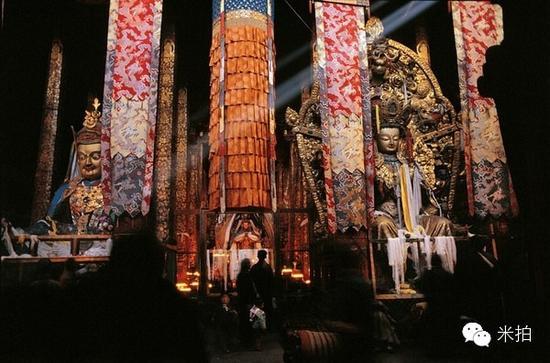

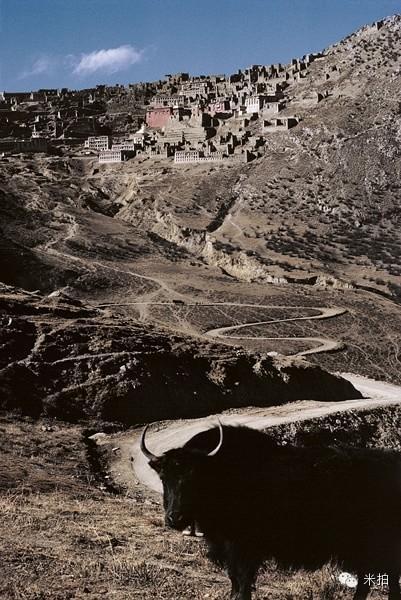

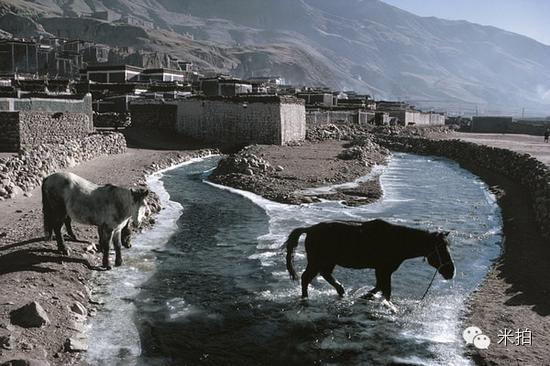

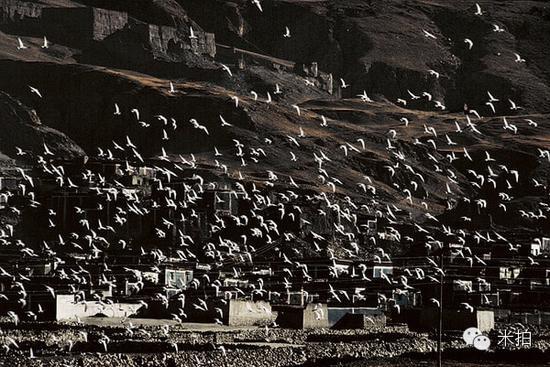

1985年,马克·吕布旅行到西藏,他镜头中的世界屋脊不光包含:脸孔、服装、地貌、建筑,还隐含了一些他对世界的想法及教条,充满人文色彩。

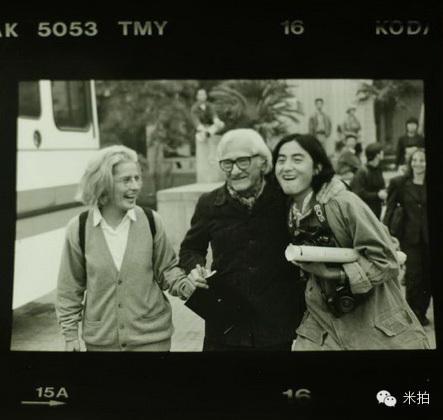

从1957年算起,马克·吕布大概来过20多次中国,可以说他是来华次数最多的西方摄影大师。除了偶尔的不愉快,他更多的是与人结缘,其中最具代表性的是1993年6月7日的深圳会见。

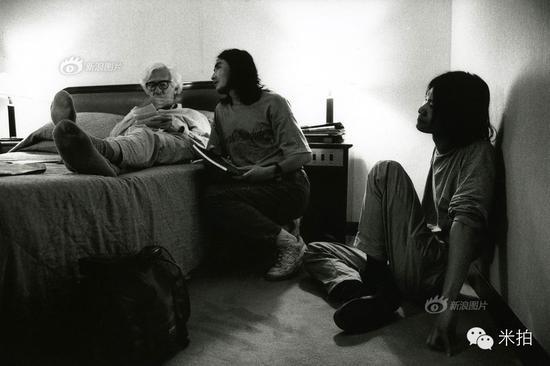

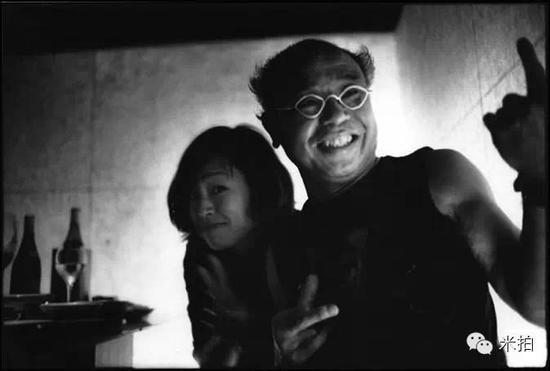

画面上三个人:马克·吕布,肖全,韩磊。画面外,除了拍照片的张新民,还有四个人:杨延康、吴家林、高加索和翻译。

这大概是中国最早的“见面会”了——几个拍照片的小伙伴(肖全、韩磊、张新民、杨延康、吴家林)拿着自己的作品,去请教一位蜚声国际的摄影大师。当时马克·吕布半个月前只身从法国飞来中国大陆,每天奔波拍摄,疲惫不堪,但听到肖全(肖全当时是老马的中国行的助手兼向导)说深圳的几个哥们想见见他,立马就答应了。

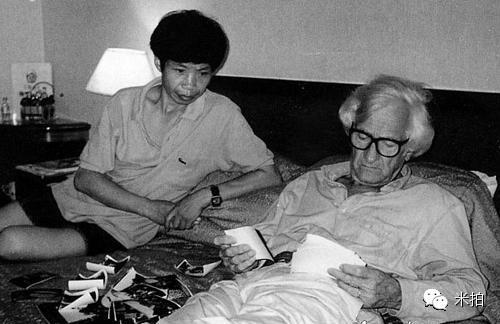

在这次会见中,只有吴家林一人让马克·吕布看了自己手工放大的原始照片。马克·吕布把吴家林所有的照片分为A、B、C三档,并且告诉他A类作品是喜欢的,B类作品是一般的,C类作品是不喜欢的。两年之后,远在法国的马克·吕布收到一本名为《云南山里人》的画册,而这画册里正是他当年为吴家林所选的“A类照片”。从那一刻起,马克·吕布和吴家林开始了长达二十年的友谊。

肖全珍藏的与马克吕布夫妇的合影

除了吴家林以外,马克·吕布曾经的中国助手也不能不提。被誉为“中国最好的人像摄影师”,出版过《我们这一代》的肖全一直把马克·吕布视为自己的恩师,“他对年轻摄影师的慈悲与宽容给了我莫大鼓励”肖全这样评价到。同时,肖全对工作的认真与负责也给马克·吕布留下了深刻的印象。回复“肖全”即可查看[再见“我们这一代”]

中国北京,1992年

1995,上海

2001年,平遥。

2002年,上海。

2006 上海

2006 上海

2006 北京

其实马克·吕布在1957年进入中国拍照时就已经很有名气了。1953年,他还是一名自由摄影师时,在巴黎结识了玛格南图片社的创始人亨利·卡蒂埃·布列松,布列松对他的摄影创作给了很多的鼓励。

埃菲尔铁塔油漆工扎祖(Zazou),法国巴黎,1953年

后来马克·吕布在生活杂志上发表了成名作《艾菲尔铁塔上的油漆工》,本来是乏味的油漆工人作业在他的镜头中犹如凌空起舞一般。这样的才华立刻得到了布列松的赏识,并在之后将马克·吕布吸收为玛格南图片社的成员。

马克·吕布的作品并不一定是那些惊天动地的大事,在他到世界各国旅行期间,他敏感地拍摄当地人民的生活变化,特别是通过一些细微的生活细节反映出一些重大和深远意义的内容。

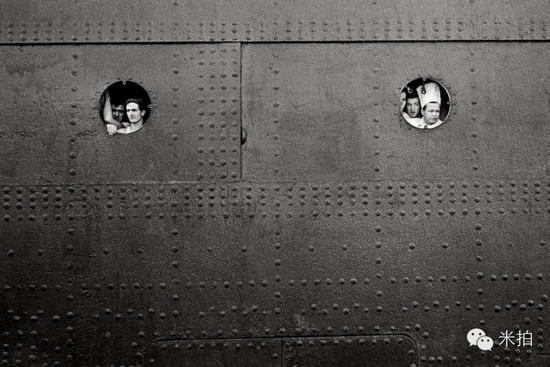

伊丽莎白女王号邮轮,美国纽约,1952年

英国温布利球场,1954年

摄影比赛,日本,1958年

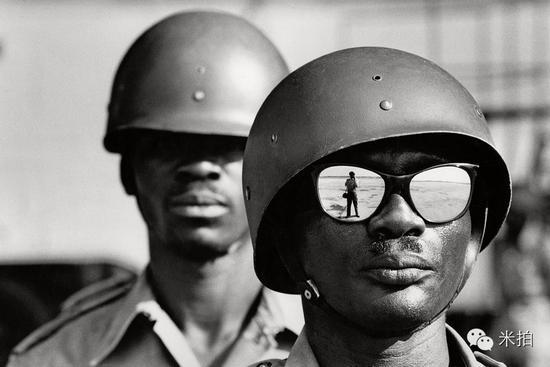

自拍,雷堡市机场,刚果民主共和国,1961年

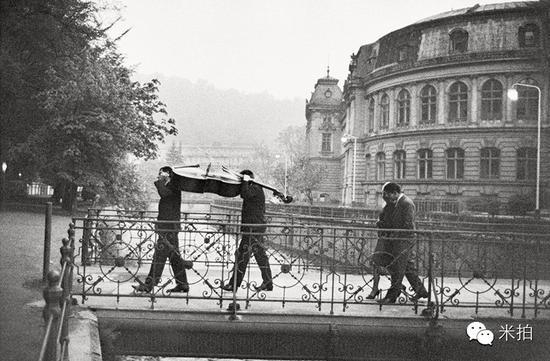

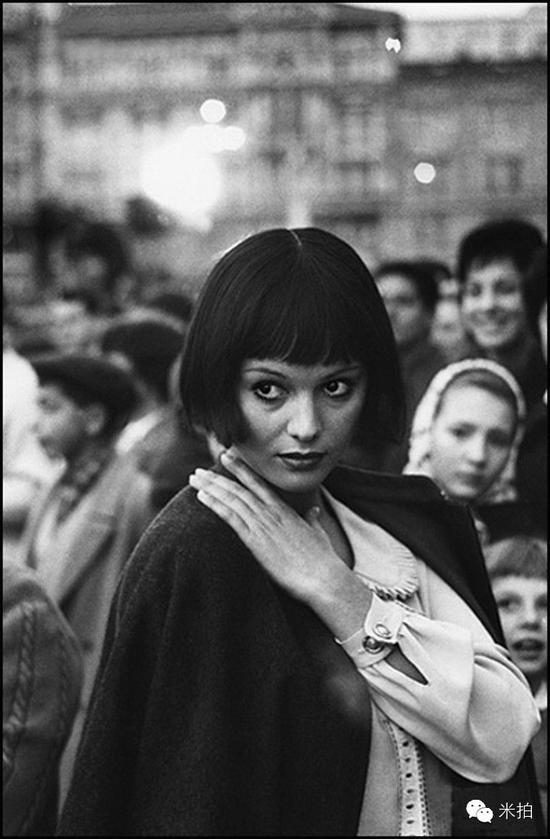

捷克斯洛伐克卡罗维发利小城,1962年

反越战游行,美国华盛顿, 1967年

除了广为人知的纪实摄影,马克·吕布同时也是卓越的肖像摄影大师。他拍摄了许多同时代的艺术大家、哲学家、明星、政客。。。。下面是一组马克·吕布拍摄的名人黑白照片,十分精彩。

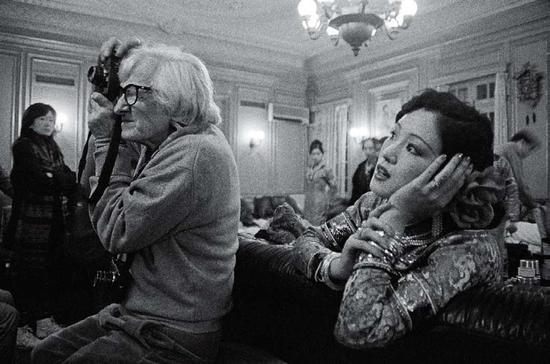

1995年马克·吕布在上海,在张艺谋的电影《摇啊摇,摇到外婆桥》为巩俐拍照 (photo by 肖全)

巩俐(1995)

荒木经惟

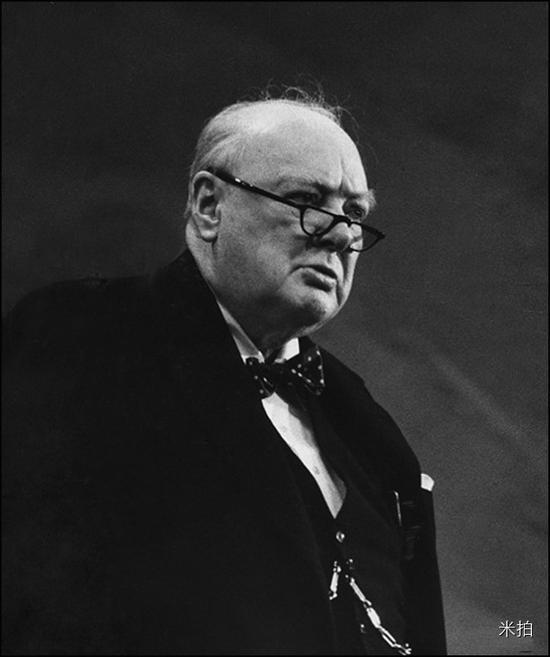

邱吉尔(1954)

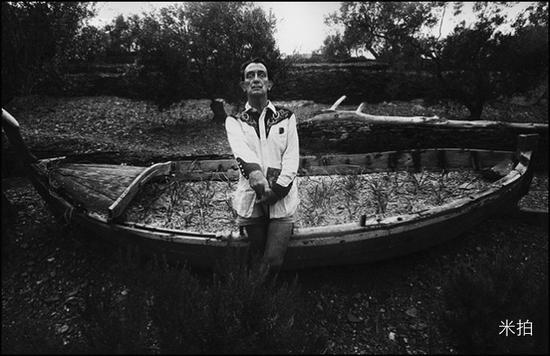

达利(1963)

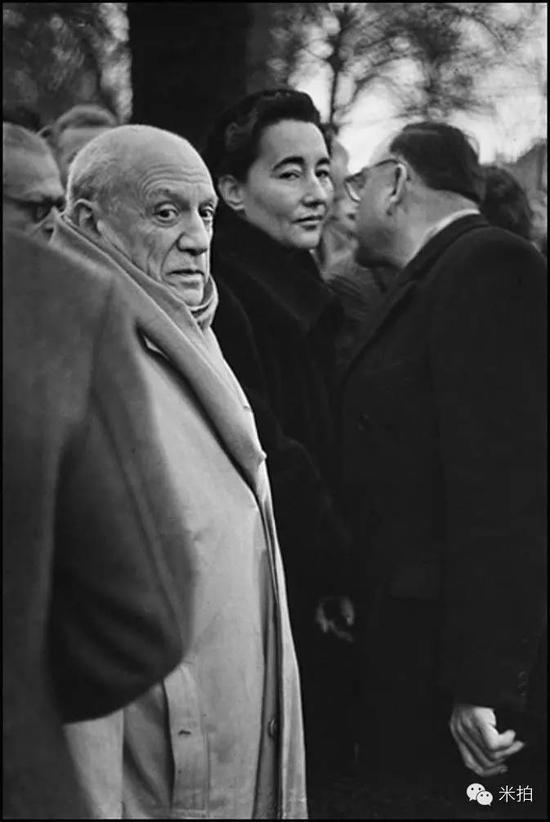

毕加索(1952)

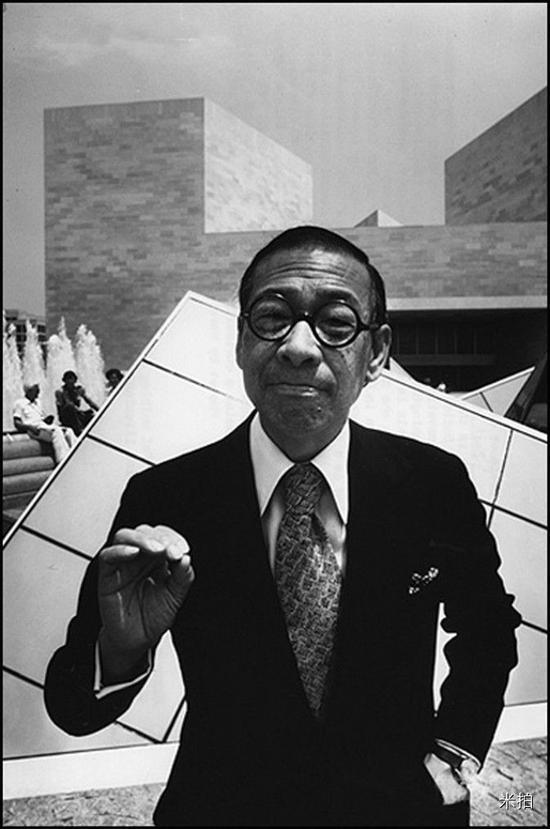

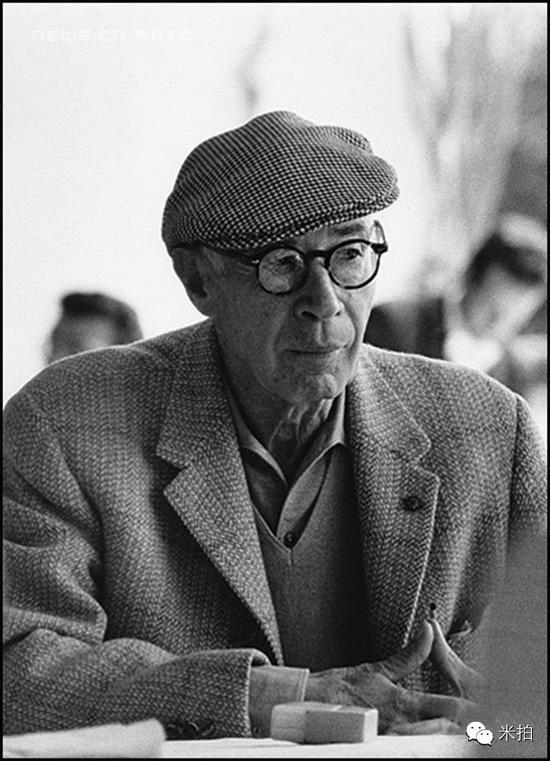

贝聿铭(1978)

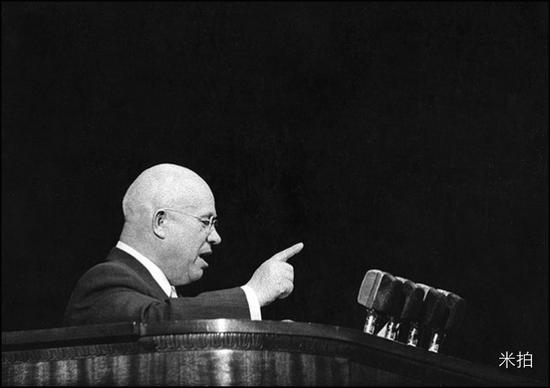

赫鲁晓夫(1960)

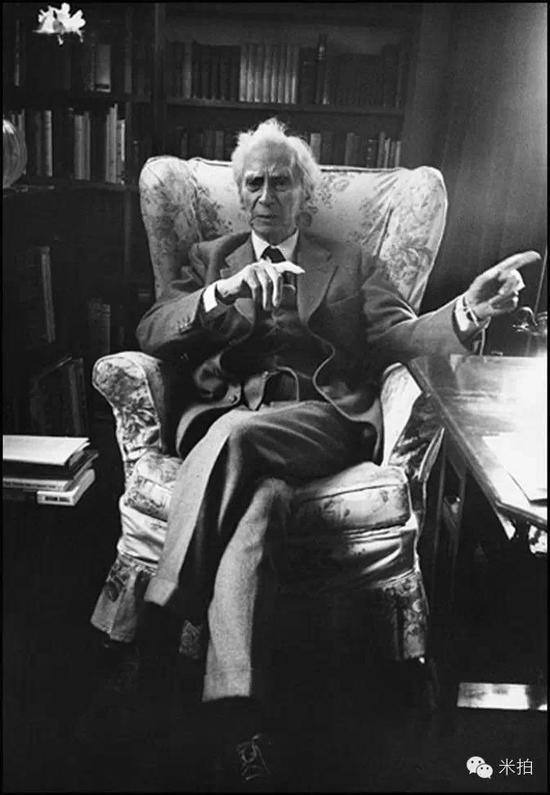

罗素(1962)

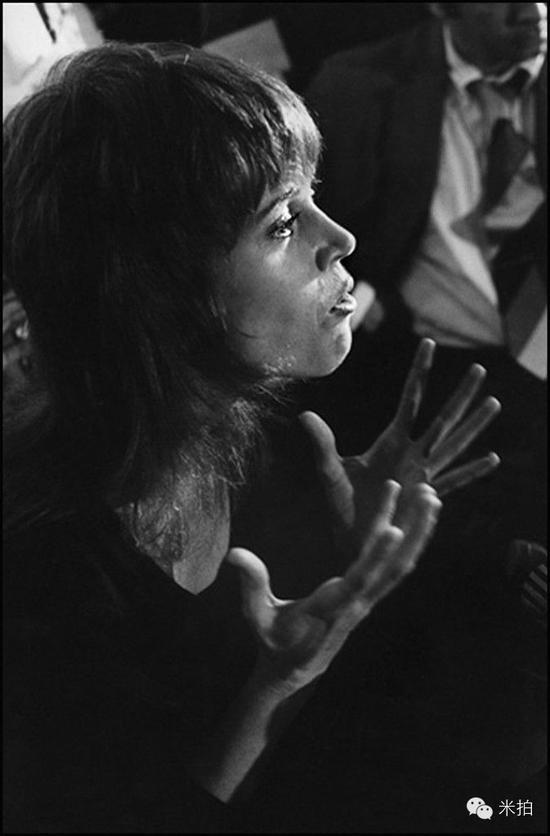

简·方达(1972)

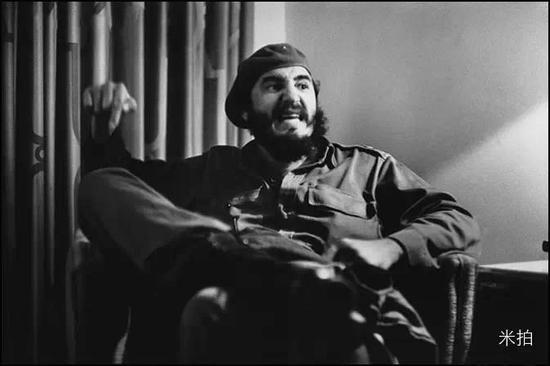

卡斯特罗(1963)

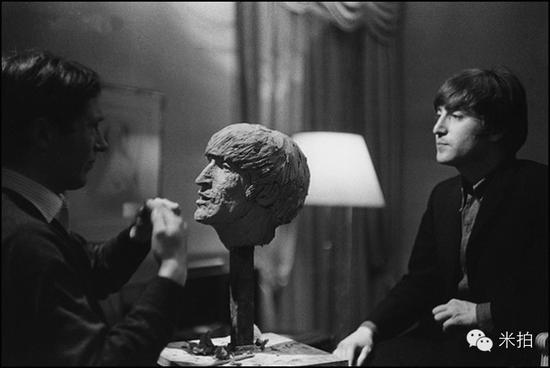

列侬(1964)

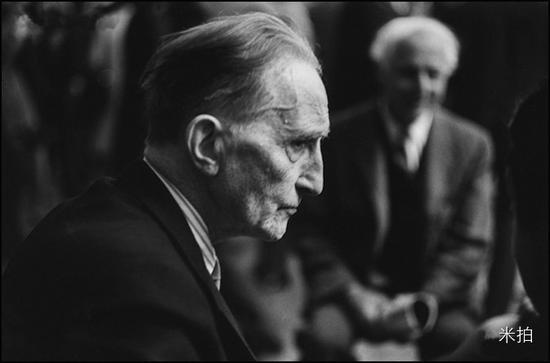

亨利·米勒(1962)

杜尚(1966)

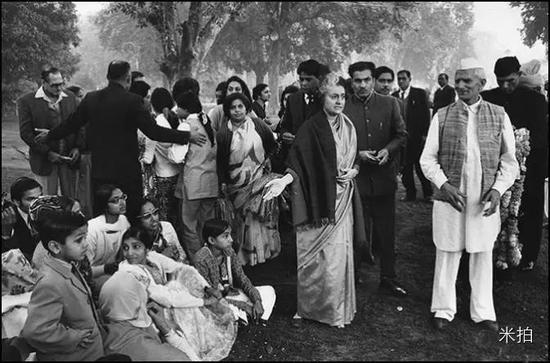

甘地夫人(1971)

克劳迪娅(1961)

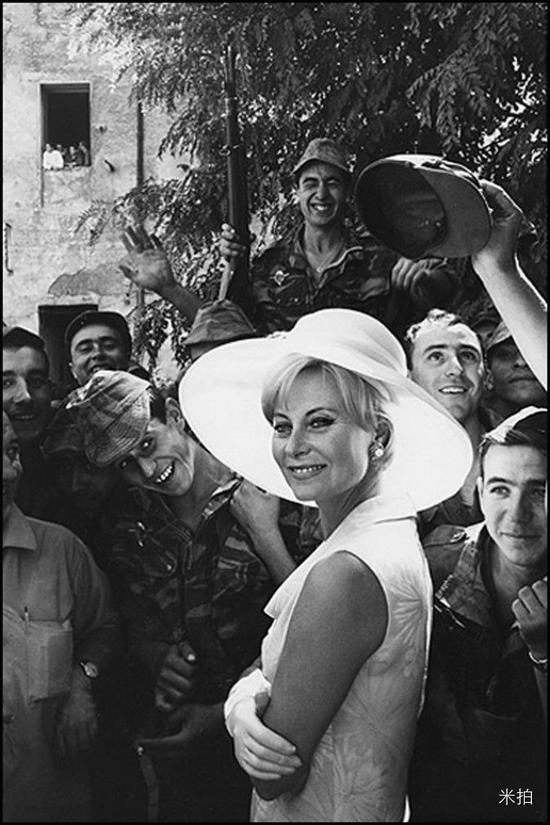

米歇尔·摩根(1965)

铁托(1964)

一路走好!

本文著作权归原作者米拍(微信ID:mepaime)所有,如有侵权,请与新浪新闻客户端联系。