摘要|甘肃省岷县中寨镇小寨村,10年前,这个村庄因乞丐闻名全国,被称为“全国第一乞丐村”。而村民们讲述“附近地区的乞讨人员被发现后怕丢人,都说是小寨村的,小寨村是替人背了黑锅”。

中国第一乞丐村

闻名于世|第一乞丐村成挥之不去的心病

寒暑假,曾是乞讨的高峰期。到了假期,小寨村在外“打工”的父母、爷爷奶奶,会赶紧把孩子接走,而这些声称在外“打工”的成年人,有一部分是在乞讨,而小孩则成了他们乞讨获得暴利的工具。所以,每到假期,当地政府总要开大会,动员村民不要外出乞讨,而要靠劳动致富,让小寨人活出自己的尊严。

村民们说,听的宣传多了,他们也意识到,乞讨是耻辱的,打工只要肯出力,经济收入也比乞讨要高。尽管村民们尽力修复着因乞讨而丧失的尊严,但“全国第一乞丐村”的称呼,也成了这个村挥之不去的心病。

遏制小寨村的“乞丐”,也成为当地政府的一项重要工作。10年来,虽然小寨村鲜有村民外出乞讨,但外界对“甘肃岷县外出乞丐”的报道,几乎都要提及这个“乞丐村”,这也让小寨村的村民感到了沉重的包袱。

乞讨气氛|村子首位大学生曾发文批驳

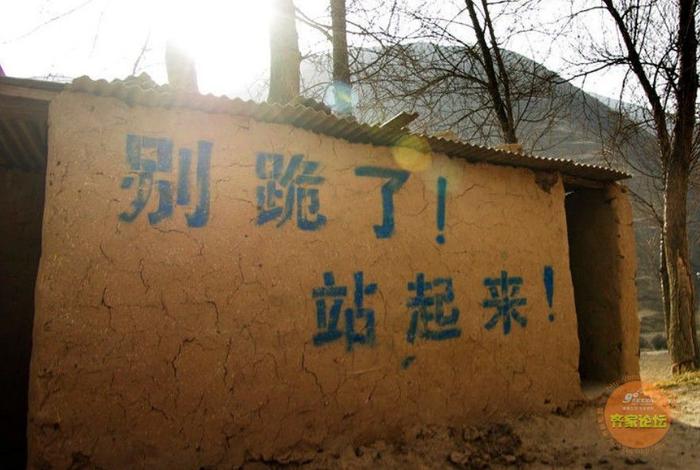

2005年,作为这个村子的第一个大学生,李玉平在他就读的小寨初中的校报上,发表了一篇题为《致全乡中小学生的一封信——别跪了,小寨人,站起来》的文章,号召小寨人放弃乞讨,靠劳动挣钱。

此前,媒体关注这个甘肃南部的偏远村庄,以“全国第一乞丐村”这种村民们认为并不光彩的方式闻名全国。

小寨村,周围土地贫瘠,村民们在石头山上开垦土地,种上一季青稞、玉米,有没有收成全看天意。

从上世纪70年代开始,农闲时分,乞讨,曾是这个小村庄的谋生途径,渐成风气。一部分早期出门乞讨的人,带回了钱,甚至盖起了楼,人们外出乞讨从要馒头到要钱,从填饱肚子到发家致富。

7岁时,李玉平就被父亲带着到外地乞讨。最后,他要求父亲送他上学,得以考上一所职业院校,也从此改变了自己的人生。李玉平曾吐露心声:“当时乞讨气氛很浓,越来越严重,我实在看不下去了。”也正是他“自爆家丑”的举动,让全国媒体蜂拥而至。

小寨村的人说,媒体报道后,“像被活生生地扒光了衣服”。小寨村的人们开始自我修复丧失的自尊。

延伸阅读

乞丐村成历史,切莫太乐观

无论何种事物,退出历史舞台,必有其消亡的原因,具体到乞丐村来说,倘若这一称呼成为历史,两个假设的基本条件必须成立。

揭秘北京乞丐村:在京买两套房

位于苹果园地铁站西北侧的金顶山村曾是北京著名的乞丐村,由于距离地铁站较近加上房租便宜,很多乞讨在这个村的“西山坡”租房。

被人冒名|那些乞讨人员“没一个我们村的”

日前,北京、南京等地不断曝出“全国第一乞丐村”小寨村的村民在地铁上乞讨,随即,小寨村再次引起媒体关注。

小寨村的村主任方俊文,和政府工作人员一起去南京准备接回发现的7名乞讨人员。可到了以后才发现,这些乞讨人员都不是他们村的,而是邻近乡镇,“小寨村”只是被人冒了名。

李文忠说,小寨村2060人,今年尚未发现有人在外地乞讨。在8月10日,中寨镇和小寨村的干部们,还对村里逐家逐户进行了排查,外出打工的人家都一一核实去向。每年,当地政府都会对村民进行这样的教育和排查,遏制乞讨已成为当地的一项重要工作。

如今的小寨,人们对乞讨讳莫如深,问及的村民只会说,“我没出去过”,但对其他一概不谈。一位村民告诉成都商报记者,大家都知道乞讨是丢人的事,以前即使出去乞讨,也都是说“打工”,几家关系好的一起出门,方便有个照应,但回来了也不说。

阴影难除|到外地上学,自我介绍时被嘲笑

去年,13岁的李福以优异的成绩考上了县一中。对于这个大山中的人家,是一件很值得高兴的事。李福满怀希望地跨进校门,可在第一天做了自我介绍后,李福说,他恨不得马上回老家,再也不想去上学了。

当他说到自己来自“小寨村”时,下面哄堂大笑。有同学小声说:“乞丐村。”李福说,他的自尊受到了很大的打击,“真想找个缝钻进去”。

李福的遭遇,让爷爷奶奶疼在心里,却不知如何安慰。这样的尴尬,并非李福一人感受到。10年前,被媒体关注后,“乞丐村”的称号伴随着从这里走出的村民们。老村支书杨敬忠认为,媒体大肆报道“全国第一乞丐村”,很多情况也被夸大了,村里人对记者比较敏感,多数人不愿多谈。

意识转变|“带孩子出去是对不住孩子”

村民们对待乞讨的态度如今发生了很大的变化,以前,大家心照不宣都去乞讨,对乞讨是麻木的。而现在,很多村民已经意识到乞讨丧失的尊严。

不少村民在内蒙古、新疆打工,帮人种地、当建筑工,虽然辛苦,但村民们说,“打工不受气”。在建筑工地搬砖,一天有100元的收入,虽然经常没活干,但除去吃住成本,省吃俭用每年也可以攒下两三万元。

因建房而欠下数万元,甚至十余万元债务的村民并不占少数。但村民们认为,出去打几年工,慢慢还,“打工、种地都能挣钱,要饭的人是又想赚钱,又不愿意出力”。

坐在村口的方艳丽,一边抱着孙子一边说,农村人也意识到了孩子的教育更重要,“带孩子出去是对不住孩子”。

村子现状|种植中草药每年收入一两万

杨敬忠说,以前媒体报道说80%的小寨人都出去乞 讨,根本不是事实。他认为,即使在最普遍的时期,也只有少部分人出去。现任村支书李文忠告诉成都商报记者,2013年,他上任时,全村2000多人,只有 10几人在外乞讨。现在,这些人是镇、村工作人员做工作的重点对象,也没有再出去乞讨了。

这种观念上的改变,也让人们找到了新的致富途径。当地种植黄芪、当归等中草药,每家每年也能靠此收入一两万元。农闲时,村民们再去新疆、内蒙古等地帮人种菜,在建筑工地做小工。

而对于村里60岁以上的老年人,每人每月可以有80元~100元的养老保险,贫困户每月还可以有200元的补助。如果出门乞讨,则很有可能取消这样的待遇。

乞讨儿童(资料图)

真实案例|有村民认为乞讨是生活所迫

临近村庄的方红,刚被村干部从北京接回老家。1个月前,她带着两个孩子外出乞讨,被送到救助站时,也只有两三千元的收入。除去路费等费用,乞讨一个月,她仅收入1000多元。

回到老家后,方红没有和邻居们谈起自己的“打工”经历,感觉每个人都心知肚明,却又无人点破。

方红认为,她乞讨是生活所迫。2013年,为了建房,她家向信用社贷了五六万元,加上村里的补助,一共凑了10几万,盖起了两层小楼。

方红说,本来准备多贷一些钱,可又怕还不起。房子修好后,方红家每年要承担很高的利息。但到了一年的还款期,方红拿不出来钱,都是先在村里找人借钱,把银行的钱还上后,再赶紧从银行贷款,然后再拿去还。

方红家里的楼已经建好,但墙面没有粉刷,家里也只有几个老旧的家具,看起来与新房很不搭。方红说,她还算幸运的,凑钱把房子建好了,还有一些人家,建了一层后没钱了,只能出去挣钱,回来再盖。

住着两层小楼的方红,却不得不为了钱去乞讨。她没有透露,自己以前是否也乞讨,只是感觉乞讨是生活延续下去的方式。

方红说,她也知道乞讨很丢人,还常常受气,两个孩子跟着也经常吃不好住不好。为了两个孩子,她从不拣别人不吃的东西,都是买些东西吃,但晚上只能走到哪住到哪,“我也知道两个孩子是跟着受罪”。

而她的两个孩子,都在上小学。当被问起是否想上学时,两个孩子先看看方红,然后默默地点了头。

(新浪新闻客户端综合中国网、红网等报道)