摘要|出彩礼12万、男方全款买楼……因难满足女友家的要求,小罗和女友不欢而散。小罗不解:“两情相悦,何必一定要追求这种形式?”然而有女孩家长称,彩礼的多少,其实代表着女儿的身价。

男方态度|彩礼是负担 不想给

2011年,大学毕业的罗睿回到长岭县城,进入一家民企。不久后通过相亲,认识了一个来自白城农村的女孩。女孩初中毕业后外出打工,虽然学历不高,但长相和谈吐都让罗睿觉得满意。双方相处了一段时间,很快进入谈婚论嫁阶段。会亲家的场面,罗睿记忆犹新。女孩母亲提出彩礼12万元、罗家全款买楼,同时许诺会陪嫁一辆小轿车,彩礼在婚后都给小两口。长岭县城当时的房价约为每平方米2000元,一套房子需要十几万,再加上彩礼12万,也就是说罗家要支出近30万。罗睿将这段心路历程总结为,“给不起”、“不想给”、“不得不给”。

女方态度|彩礼是面子 必须要

一些女孩的父母会把彩礼的多少,当成自家女儿的身价,甚至当成炫耀的资本。

在刘女士看来,自家女儿的长相在村里“数一数二”,彩礼的多少,其实代表着女儿的身价。她的这种想法,在很多女孩的家庭普遍存在,或许说不出“身价”二字,但攀比心理普遍存在。

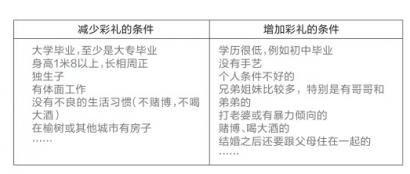

示意图

彩礼金额|给多少 看“行情”

今年4月,百度长春吧上有一位网友发帖:公主岭市范家屯镇的彩礼行情是现金20万元,还要有车、房、“三金”(金项链、金戒指、金耳环)和彩貂。车要摩托、轿车、农用车齐全;“三金”得3万元以上;貂皮必须是彩色的,越艳越好;小两口婚后,男方父母必须搬出去住,必须签订财产协议,所有债务和新郎无关。这位网友在帖子的最后称:“做不到以上几点,在农村就娶不到媳妇!”

范家屯某村村民刘全和(音)说,这位网友所说的,并不算太夸张。

以上就是刘全和口述的儿子婚前账单,“结婚当天还有‘上车钱’18888元,‘改口费’9999元或10001元,还没算上接亲车队和办酒席的钱。”

总体算下来,儿子结婚,刘全和老两口的累计支出将超过50万元。即使是城市中的普通上班族,50万元也是笔相当大的开销。对于刘全和来说,更是极大的负担,甚至为此负债。“得还好几年,也就是这几年占地,亲戚朋友手里都有点儿钱,要不就得去‘抬钱’(借高利贷)。”

天价彩礼|家庭“因婚返贫”

近年来,中国内地农村的婚嫁彩礼一路攀升,尤其是一些贫困山区从最初的几万元飙涨至目前十几、甚至二十几万元的现象屡见不鲜。甚至有个别农民把嫁女作为改变贫困生活的手段,使一大批年轻人因彩礼问题而“婚不起”。

内地农村逐年攀升的“天价彩礼”已让农民不堪重负,部分农村家庭因高昂礼金变得一贫如洗。根据媒体公开报道,种现象不仅屡现于甘肃、宁夏、陕西等西北偏远山区,并且在河北、河南等地亦不鲜见。

明文废止|收受彩礼曾被认为是买卖婚姻的表现

作为一项婚姻礼仪,“彩礼”起源于西周时期的“六礼”,即纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎。具体是由纳采还是由纳征演化而来,还存在着一些争议和分 歧。新中国成立之后,收受彩礼曾被认为是买卖婚姻的表现之一,法律明文废止。但从上世纪80年代以来,彩礼重新在农村兴起,并且呈现逐年增长的趋势。

专家意见|彩礼是礼但不能过度

省民间文艺家协会主席曹保明:“彩礼首先是一种礼节。”曹保明表示,“这种礼节并非由制度约束,而是一种民间习俗。”

在中国传统社会以及当代农村社会中,彩礼曾经很普遍。虽然在新中国成立之后的一段时间,彩礼和与彩礼相关的订婚和婚约都受到了批判,但在民间始终顽强存在。

曹保明认为,现在的彩礼被赋予了太多的物质含义,甚至成为沉重的负担,这就失去了本意,“彩礼作为礼节和民俗,应当予以保留,但千万不能过度。”

(新浪新闻客户端综合新文化报、中国新闻网等报道)