摘要|国务院于6月18日公布修改后的《中国公民往来台湾地区管理办法》,规定台胞来往大陆免予签注,新办法自今年7月1日起施行。此前,俞正声已在厦门宣布该免签政策,并将适时实行卡式台胞证。

科普|关于台胞来大陆你该了解

【台胞证的沿袭】

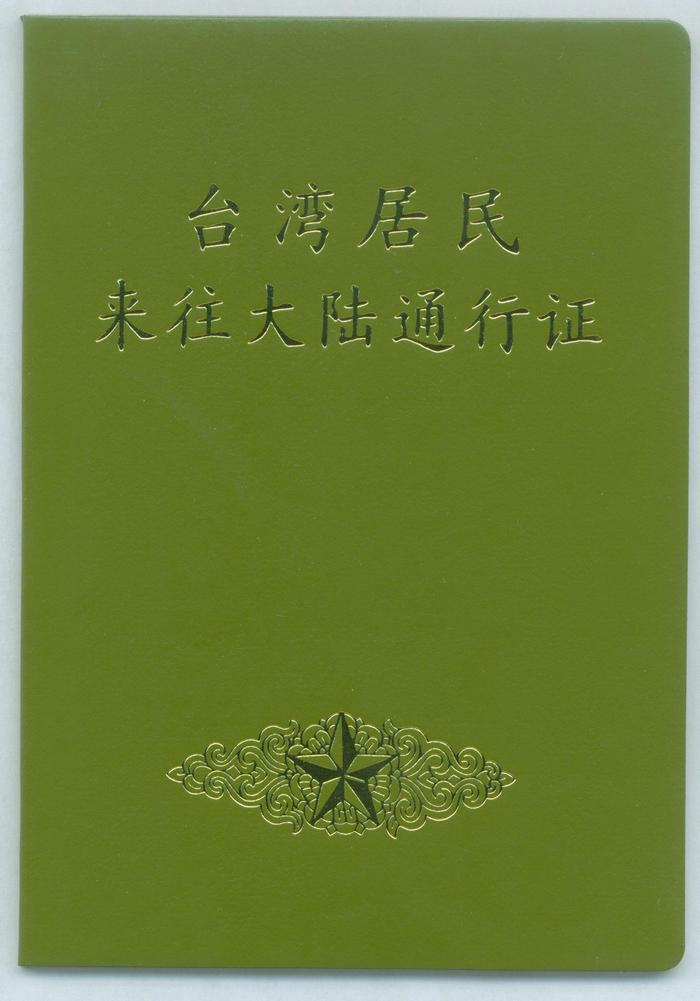

台胞证,正式名称为“台湾居民来往大陆通行证”,是1987年台湾开放大陆探亲、旅游后,大量台胞涌入大陆时大陆所发放的旅游证件,也是两岸交流20余年来台胞在大陆期间的身份证明。

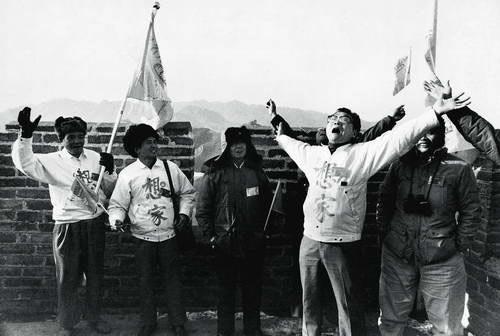

1988年1月20日,由台湾「外省人返乡探亲促进会」组织的第一个台湾返乡探亲团登上了长城。新华社发

1987年之前,台胞赴大陆探亲、考察、经商,需要填写申请书。当时的台胞证为一次性台胞证,申请费时费工,必须在入境半个月前提出申请。遇到紧急或突然事件,台胞往往被拒于门外。

1992年5月1日,薄薄一张纸的“台湾同胞旅行证明”走入历史,取而代之的是《台湾居民来往大陆通行证》,证件分为一次性入出境有效和5年有效两种。

1998年,有利于提高防伪性能和使用效率的新版台胞证启用,并一直沿用至今。而且,在2008年12月两岸“三通”前的3个月,台胞证开始“一人一号、终身不变”。

【三通政策简介】

1979年,全国人大常委会在《告台湾同胞书》中提出两岸“三通”的主张:通邮、通商、通航,此为“大三通”政策。2008年5月,马英九当选台湾地区领导人,两岸“三通”才告完成。而在此之前,除个别的“春节包机”、“周末包机”等直航包机外,大多数的两岸航班依然要绕道香港中转。

1、通邮

1979年大陆率先经香港或外国接转两岸电话和交换信件;

1989年两岸相互直接封发邮件总包,经香港、澳门转运;

1993年两岸邮政部门正式互办挂号函件业务;

1996年两岸电信公司逐步建立了直达海底光缆和卫星通信,开办各项电信业务。

2、通商

1988年国务院公布了《关于鼓励台湾同胞投资的规定》;

1994年全国人民代表大会常委会通过《中华人民共和国台湾同胞投资保护法》;

1999年国务院发布《中华人民共和国台湾同胞投资保护法实施细则》;

2000年12月,外经贸部公布了《对台湾地区贸易管理办法》。

这些都为台商来祖国大陆投资和经贸合作提供了法律保障。

台胞捧神像前来大陆进香

3、通航

1979年大陆各开放港口开始接待台湾的商船;

1995年和1996年先后实现澳门和港龙航空公司的飞机经港澳机场“换航班号、一机到底”飞行两岸;

1997年福州、厦门和高雄间的海上试点直航开始运行;

2001年实现了福建沿海与金门、马祖间的海上客货直航;

2002年实现福建泉州与台湾澎湖间客运直航。

“小三通”则是指从2001年1月1日起,台湾海峡两岸实施的小型三通模式,是福建沿海地区与金门、马祖、澎湖的海上直接往来模式,在两岸实现小规模的通商、通航和通邮。

历史|献给台胞的贴心政策

2004年

福建、上海、江苏、北京、天津、重庆、浙江、广东、四川、辽宁、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广西、海南、贵州、云南、陕西等20个省区市公安机关出入境管理部门,可以为在大陆的台湾居民补换发5年有效台胞证。

2008年

台胞证“一人一号,终身不变”。这就意味着台胞证更偏重于身份证明。过去5年一换,相关银行账户、就学等一切身份数据都要全部更改。“一人一号”之后,台胞就跟这种麻烦事儿说再见了。

2011年

公安机关出入境管理部门为台胞办理1-5年居留签注的收费标准由100、200、300元人民币统一调整为100元人民币。

已入境台胞可申办1年、2年有效多次入出境签注,符合规定者还可申请5年以内居留签注。

2012年

签注最长有效期由1年延长至2年且实现按需申领。

2015年

大陆将推出“免签”台胞证,并且可能将原本是一本证书模样的台胞证变成卡式。这意味着,未来台胞往来大陆只要刷个卡就通行无碍了。有台湾朋友说,这才是“两岸一家亲”,像个一家人的样子。

现状|两岸交流火热创纪录

数据显示,1988年,台胞来大陆约45万人次,2008年达436万人次,2014年达537万人次;大陆居民赴台1988年仅几百人次,2008年达28万人次,2014年达404万人次。另据不完全统计,从1987年两岸结束隔绝状态至2015年第一季度,台胞来大陆累计超过8338万人次,大陆居民赴台累计超过1706万人次,合计两岸人员往来突破1亿人次。

将来|请更多台胞过来看看

还有近三分之二的台湾同胞没有来过大陆,部分台湾同胞对大陆存在隔阂与误解,对发展两岸关系怀有担心和疑虑。确实,笔者接触过的台湾人中,多数对大陆抱有深刻成见,往往根本就没来过大陆。台胞证免签,会让更多台胞愿意来大陆走走看看,对于两岸认识彼此,化解心结,必将产生深远作用。

结语|让两岸民众交融交心

正如俞正声所说,两岸交流,“归根到底是人与人的交流,最重要的是心灵沟通。”60多年来,两岸关系的发展历程,“就是两岸同胞冲破隔绝藩篱、走向交流合作的历程,也是一家人由分离隔阂重新走向交融交心的历程。”

(新浪新闻客户端综合新华网、海外网、中国新闻网、国台办网站等报道)