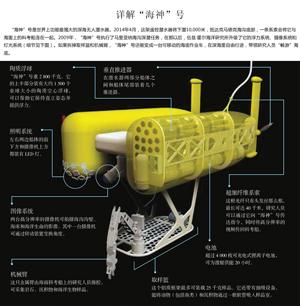

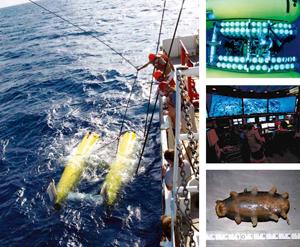

2014年4月10日,美国科考船“托马斯·G·汤普森”号(Thomas G. Thompson)将从新西兰出发,向东北方向航行900千米,然后停泊在广阔的太平洋上。如果一切顺利的话,“海神”号(Nereus),一部与微型轿车差不多大小的自动潜水器,将在这里入水,并一路下潜,前往世界上最深、最危险的地方之一——克马德克海沟(Kermadec Trench)。当下潜深度达到10000米出头时——相当于一座珠穆朗玛峰再加一座大烟山(Smoky Mountain)的高度,“海神”号将到达海沟底。那里寒冷刺骨,没有一丝光线,水压高达15000磅/平方英寸(psi,1psi=6.895kPa)——相当于三辆SUV压在你的大脚趾上,“海神”号的灯光将第一次照亮这片未知海域。下潜过程中,“海神”号会释放一根头发丝粗细的光纤,并通过这根在海水中飘荡的光纤与“汤普森”号相联,把摄像机拍到的图像传送到科考船上。

届时,船上的科学家将密切注视电脑屏幕,观察那里到底会出现什么样的奇异生物。在向科学家传送视频的同时,“海神”号还会挥动机械臂,搜集海沟底部的动物和岩石样本。它会把一根硬质管扎入海床,提取沉积物矿样;还会抽取水样,看看在那样的极端环境中,是否存在细菌或其他生命体。

海神号

“海神”号肯定会发现一些不可思议的东西,生物学家和地质学家都对此深信不疑。但除此以外,这次考察还有另一层更为重大的意义。人类很少探索深度超过6000米的海沟,也就是那些被称为“超深渊带”(hadal zone)的海沟。4月份这次由美国伍兹·霍尔海洋研究所(WHOI)主持的考察,将系统探索这颗星球上最后的“处女地”,这是科学家花费数十年时间才取得的成果,将开启深渊探测的新纪元。夏威夷大学马诺阿分校的海洋地质学家帕特里夏·弗赖尔(Patricia Fryer)评价说,“海神”号任务就像为超深渊的系统性研究投下了第一缕曙光,将带来不可思议的发现。

超深渊探索之所以能够水到渠成,是因为资金、技术和舆论都已到位。2012年,美国电影导演兼探险家詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)驾驶一艘单人潜艇,到达了另一条超深海沟——马里亚纳海沟的沟底,这一壮举让超深渊探索成为公众关注的焦点。伍兹·霍尔海洋研究所改良了一些深海技术,使得“海神”号既拥有强健的“筋骨”,又能保持矫健的“身手”。研究经费增加,其他潜艇也正在建造中,探测世界最深海沟这一宏伟目标正离我们越来越近。

当然,资金依然算不上宽裕,任务也十分繁重——全世界超深渊带的海沟总面积接近整个澳洲。深海潜艇该去哪些地方?寻找什么东西?我们采访了十几位海洋专家,大家一致认为,当务之急是解决几个重要问题:生物为什么能在巨大压力下存活;深海生物体内的一些新化合物能否用于开发新药;引发海啸的地震是如何发生的。另外,我们还需要回答一个终极问题:地球上的生命是否起源于这些海沟之中?一些科学家有这样的怀疑,却没有办法去证实或证伪。

精彩速览:

4月,“海神”号潜水器将潜入深达10047米的克马德克海沟底部。利用潜艇携带的摄像机和一条与科考船相联的光纤,它能将拍摄到的奇异生物图像,实时传送到科考船,同时它还会搜集岩石、沉积物和海水样品。不管从技术方面、资金方面,还是民众的热情方面来说,现在都是开始系统性探索世界最深海沟的绝佳时机。通过探索超深渊带,科学家最想搞清楚的问题是:生物何以能在巨大的水压下存活;地球生命是否起源于海沟,支持生命萌芽的是否是化学能而非太阳能。深海生物体内的罕见化合物可能有助于研发新药,而海沟的岩石则可能会帮助我们弄清为何某些海啸的威力如此巨大。

此外,对于未来的探索任务到底应该是载人的还是无人的,二者相比哪一种回报更高,科学家们还存在争议。

新生命“博览会”

如果“海神”号能经受住水压的考验,并且机械臂和传感器能够正常工作,深海探索事业将取得重大进展。与研究人员以前送入水下的众多“海底车”(这些小机器人能沉入海沟底部,但无法移动,它们能提供有用的信息,但信息量有限)相比,这台价值800万美元的自动潜水器最大的优点是它能拍摄实时视频,覆盖的探索区域要大得多,能搜集更多的岩石、沉积物和海水样品。而且,“海神”号最长能在水下停留12小时,哪怕系索断裂,它也能自行返回科考船。

新生命“博览会”

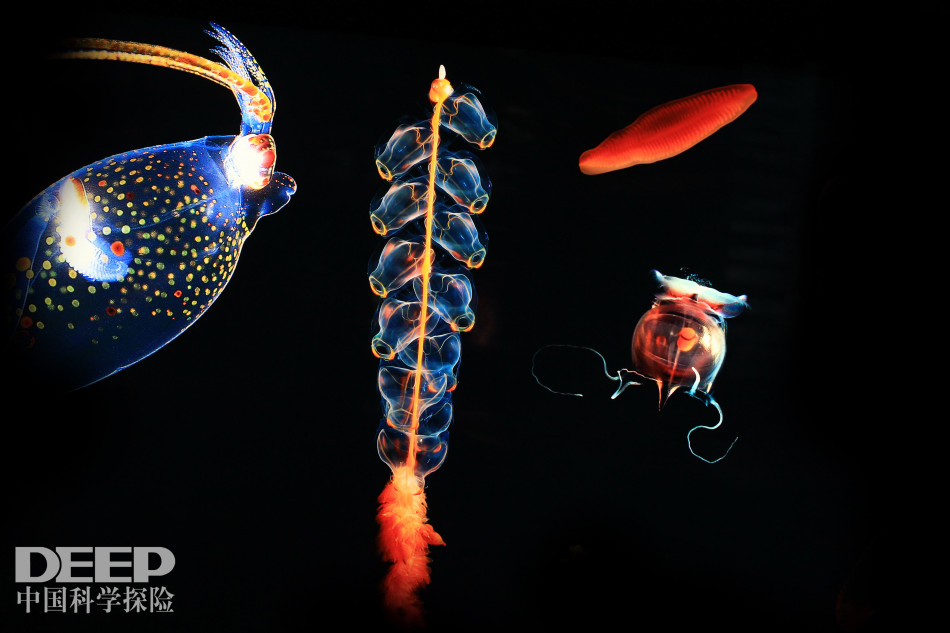

这些优势意味着,“海神”号十分适合观测那些奇异的海底生命——这也是这次计划的首要任务。迄今为止,科学家探索的都是孤立的地点。而这一次,“海神”号将带领大家“畅游”克马德克海沟,搜集各种生物样品。“‘海神’号肯定会让我们大吃一惊的,”蒂莫西·尚克(Timothy Shank)是伍兹·霍尔海洋研究所的深海生物学家,同时也是本次任务的首席科学家,他说,“‘海神’号会发现一些超乎我们想象的东西,哪怕我们觉得自己已经考虑得很周全了。正是这个想法,让我充满了热情”。

在尚克的实验室里,存放着各种经过防腐处理的标本,有海蛇尾、虾、管虫和其他深海“居民”;细心的参观者会发现,每个陈列架上都标着样品采集地的名字,譬如加拉帕戈斯裂谷(Galápagos Rift)或是大西洋中脊(Mid-Atlantic Ridge),可是没有任何一个架子上标着超深海沟的名字,这是因为搜集到的深海样品寥寥无几。

在为数不多的几次探索任务中,载人和无人潜艇最多只能按计划下潜到略微超过6000米的深度,也就是超深渊带的边缘。由于高压和其他因素,再往下潜,对技术和资金的要求都会飙升。实际上,对超深渊带的探索几乎完全是空白的。只有4艘潜水器曾经抵达过这颗星球上最深的地方——挑战者深渊(Challenger Deep),它位于关岛附近的马里亚纳海沟,深达10989米。1960年,美国海军军官唐·沃尔什(Don Walsh)和瑞士海洋工程师雅克·皮卡德(Jacques Piccard)乘坐的“特里雅斯特”号(Trieste,这艘深海潜艇经过大规模加固,外型鼓鼓囊囊的)首次完成了这一壮举。然后直到1995年,日本海洋与地球科技研究社(JAMSTEC)一架名为“始音”号(Kaiko)的遥控潜水器下水,挑战者深渊才再次迎来访客。接下来是2009年,“海神”号来到那里。3年后,卡梅隆驾驶着自己的私人潜艇“深海挑战者”号(Deepsea Challenger)亲自潜入了挑战者深渊。

大部分深潜任务都搜集到了一些科研样品,不过它们的首要目标是工程学测试——如果你能够潜到这样的深度,那么别的任何地方都难不倒你了。科学家曾对“始音”号寄以厚望,希望它能胜任长期的科研任务,不过在超深渊带完成了一些有限的工作后,2003年,在一场猛烈的暴风雨中,“始音”号迷失在了深海里。而它的主要“续任者”只能潜到7000米的深度。另一架潜水器“深渊”号(Abismo)能潜到10000米,但它的性能大大不如“始音”号,而且几乎毫无建树。

尚克希望,不久后“海神”号的发现,能堆满标着“克马德克”的陈列架。这次考察是超深渊生态系统研究计划(HADES)的一部分,该计划的资助者是美国国家科学基金会(National Science Foundation)——在超深渊生态系统研究计划的框架下,来自美国、英国、新西兰和日本的科学家将着手完成超深渊带的探索任务。早期的探险主要集中在挑战者深渊的平坦腹地,那是一片由沉积物形成的平地;科学家之所以对这片平原情有独钟,是因为它是世界上最深的地方,但从科学意义上说,它并不是最有趣的研究地点。对科学家来说,海沟最迷人的地方是崎岖不平的外露岩层和侧面的斜坡。

研究人员选择了克马德克海沟的峭壁作为第一个目标,因为该海沟上方的水体里有很多生物,这意味着海沟底部的生物可以获得更多食物(比如上层水体中的生物死亡后,就会沉入更深的水体。相比之下,马里亚纳海沟所在的海洋里没有这么多生物)。因为“海神”号能连续工作数个小时,所以研究人员希望它不仅能观测到那些生物,还能捕捉一些回来进行基因分析——只要它们的个头别太大,游得别太快。对克马德克海沟的这次探索,“注定会成为首次系统性探索的里程碑,它将为以后的研究树立基准,”尚克说,“然后,我们还会探索其他海沟,以作对照”。尚克对此很有信心,因为“现在势头正盛”。

每一条海沟都可能拥有自己独特的物种,不过对这一假设,超深渊生态系统研究计划的领导持谨慎的态度。研究人员曾一度认为,每座海山(海下的山)上都生活着独特的物种,不过后来的研究推翻了这个假说,而他们之所以做出了错误的判断,主要是因为当时的考察太有限。

高压下的蓬勃生命

此次考察在生物学上的第二个任务,几乎和第一个一样重要:弄清深海中那些大大小小的生物体内的细胞,为何能在如此高的压强下正常工作。搞清楚它们的内在机制,能帮助人类研发出新的药物。这个谜题的源头要回溯到1960年,沃尔什和皮卡德的那次下潜。他们在海沟底部呆了20分钟,并报告说看到了一条比目鱼,但当时他们没有相机,所以无法拍照。现在,生物学家开始质疑这一发现。

“他们不可能看到比目鱼,绝对不可能,”深海鱼类专家兼超深渊生态系统研究计划领导人杰弗里·C·德拉森(Jeffrey C. Drazen)表示。科研文献表明,鱼类根本无法承受那么大的压力。目前,有影像资料证实的、鱼类出现的最大深度是大约7700米。沃尔什承认自己并非专业的鱼类学家,但他坚持自己的观点。“我只能说,我觉得自己看到了几条鱼。但是他们老是对我说,‘你不可能看见’”。

20世纪90年代,美国惠特曼大学生物学家保罗·扬西(Paul Yancey)发现,鱼类细胞里的氧化三甲胺(TMAO)的浓度,会随着深度的增加而上升——你闻到的鱼腥味儿就来自这种化合物。这一模式在7000米深度时仍然有效——这也是扬西和德拉森(德拉森现在是扬西的合作者)取样的最大深度。TMAO也许能帮助蛋白质抵抗高压,但具体的机制我们尚不清楚,而且它的效用或许也有限。TMAO在鱼类血液中的作用类似于盐,能帮助鱼类保持渗透压,决定细胞到底是摄入水分还是排出水分。在大约8000米的深度,鱼体内的含盐量应该和海水大体相当。根据这一假说,如果鱼游得太深,那么将有过多水分进入它体内的细胞,导致鱼类死亡。科学家无法举出反证,但如果他们不能在更深的超深渊带观察到鱼类的存在,那么他们就有充分的理由认为,该区域不可能存在鱼类。尽管如此,扬西仍表示,如果“海神”号能证明他是错的,他会很高兴,“我其实很希望‘海神’号能看到鱼,好让我搞明白到底是怎么回事”。

根据目前我们得到的有限信息,虾和蟹之类的其他生物存活的极限,似乎也是海底8000米左右。但是,在过去的几次任务中,研究人员曾在深海中发现过海参和一种片脚类甲壳纲动物(amphipod),至于微生物,那就更多了。扬西认为,这些生物体内也许有其他能稳定蛋白质的化合物(抗压剂),他曾在卡梅隆小组捕获的片脚类动物身上发现过这种物质。

生物医学研究者正在研究扬西发现的另一种化合物——青蟹肌醇(scyllo-inositol),这种物质有可能用于治疗阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,一种与蛋白质折叠有关的疾病)。这一发现让生物学家激动不已,因为这意味着我们有望在海沟生物体内发现有用的蛋白质稳定剂。

斯克里普斯海洋研究所(Scripps Institution of Oceanography)的微生物学家道格·巴特利特(Doug Bartlett),初步研究了海底车搜集的超深渊带细菌和卡梅隆取回的沉积物。巴特利特也将对这次“海神”号采集的水生细菌、沉积物和动物样品进行研究,他希望样品能盛放在模拟现场压力的容器中带回地面,这样他就能观察细胞是如何在海底高压环境下存活的。(阳曦)(本文由《环球科学》(《科学美国人》中文版)授权转载)

12张

12张

6张

6张

11张

11张

12张

12张

6张

6张

16张

16张

6张

6张