摘要:学生跳楼绝非个例,香港学校一学年自杀23起,令人触目惊心。是我们的教育出了问题还是孩子们的心理过于脆弱?

学生自杀丨9天7连跳因压力大?

据报道,一名就读香港理工大学的20岁女生,3月13日被发现在将军澳康盛花园寓所堕楼身亡。警员事后检获至少七封留给家人和朋友的信件,其中一封是留给传媒。

香港康盛花园堕楼丧生少女遗体被抬走。图自香港《大公报》

消息称,女死者其中六封信件给朋友、师长及家人,内容未提及轻生原因,只希望他们要好好生活下去,而留给传媒的信件,大意是表达对社会的不满。

据悉,短短9日内这已是第7宗、更是连续3日学生跳楼轻生事件。而由去年9月开学后计算,本学年度至今已有多达23名学生自杀,轻言自杀之风严峻。

近几年我国每年自杀人数总计为10多万人,青少年自杀的比例居高不下,其中学生自杀的情况以中学生最为严重。资料显示,在中国,15岁至30岁的青年死亡的第一原因是自杀。北京大学儿童青少年卫生研究所2009年公布了一项全国性的调查结果:中学生5个人中就有一个人曾经考虑过自杀,占样本总数的20.4%,而为自杀做过计划的占6.5%。近年来,青少年自杀的趋势不但未减,反而增加。

英国全国学生联盟的一项调查显示,78%的大学生在最近一年曾经历心理问题;三分之一的学生称曾有自杀念头,并有54%的学生表示孤立无援。看来孩子们压力大,不分国界,是一个共性的问题。

两会老生常谈丨如何真正给孩子做减法

资料图

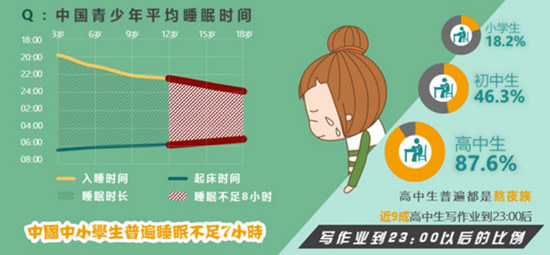

教育部哲学社会科学系列发展报告《中国农村教育发展报告2012》显示,城市、县城和乡镇中学生参加课外辅导班的比例分别达到 58.4%、42.7%和38.4%,日均锻炼时间少于1小时的比例分别为66.5%、68.8%和73.7%。初中学生的总体近视率高达45.4%。

在现行教育体制下,孩子不但活的累,而且累的无用;不但累了孩子,还累了父母。孩子的兴趣创造力受到严重的扼杀,幸福指数普遍很低,教育如果不能使人幸福还有存在的意义吗?

有条件的家庭在孩子初中毕业就将其送到国外留学,这也算是家庭父母对孩子重压下的的“自救”方式之一。

高考前夕的狂欢

考试评价体制颠倒了教育手段和目标的关系,把考试手段变成了培养目标,把培养目标变成了空喊口号。一个考分作为对学校、老师、学生的唯一评价标准,根本减不了负。

《教育部办公厅关于做好2013中小学生暑期工作的通知》就要求,各地中小学校要控制课外作业总量,小学一至二年级不布置书面家庭作业,其它年级要创新作业形式,适当减少书面作业,引导学生参与社会实践活动,走进大自然。

然而这样的一刀切不过是“鸵鸟政策”,把责任轻飘飘地推给家长和社会。在学校减负的同时,校外却在增负,甚至学生负担更为沉重。

少年何愁丨中小学生自杀只因心理脆弱?

学生跳楼的原因,总会找到这样或是那样的理由。或因学业压力,或因考试成绩不理想,或因感情纠葛,或因同学间纠纷,甚至是因为一次的争吵,即会引发学生跳楼自杀。

一方面,当一个孩从小学、中学进入大学后,绝大部分学校只向学生提供专业基础课和专业课的教育,而没有心理素质相关的教育。研究生教育就更惨不忍睹了,就只有枯燥的专业教育。当学生遇到心理问题时,一般来说只能自己扛。“郁闷”是各大高校最为流行的词之一。长此以往,本来比较简单的心理问题就成为比较严重的心理疾病。心理上的疾病从实践来看往往比身体上的疾病更为厉害。

另一方面,真正快乐的童年或许没多少小孩能体验到。从小父母就寄托重任,各种培训纷纷沓而至,希望养出一个天才。父母越是寄托过大的期望,就越容易失望,还导致孩子产生厌学情绪。看到别人家的孩子考到重点了,父母都会很羡慕,看到人家又有博士儿女,更是恨不得自家的也能像他们一样。于是施予孩子的压力就越来越大了。

中小学生的自杀并不是个体单纯的心理脆弱,而是高度的学习压力导致的普遍心理崩溃,根本原因在于高度应试的教育制度,那么从根本上减少和杜绝这种因为学业压力而导致的中小学生越来越严重的自杀问题,就需要从制度上做一些根本改变。

高校跳楼频发丨折射教育危机?

而在大学生研究生乃至博士生中,越是名校,学生自杀的越多。有的学生上了名牌大学后对自我的期望值比较高,他会想自己是全中国最棒的学校的学生,不能失败,要比同龄人出众,这样压力就会更大。从整个教育氛围来看,我们是否也需要加强对学校个性的尊重?近年来的名校热,将“成功”的概念挤逼得越来越窄,非名校的吸引力严重弱化。将财力人力过度集中于“名校”而忽视对非名校的拉动和鼓励,事实上是在为名校崇拜推波助澜,不但掩盖了名校的某些缺失,更有意无意地强化了诸多高校的市场化、商业化色彩,使得大学本该担负的社会使命,对人文精神的追求,对学生的人文关怀都渐付流水。

网络图

就业压力也是大学生最主要的心理压力,可以说几乎所有的大学生都有,并且是随着时间的增加而增加的。社会的复杂,竞争的激烈,人心的难测,让习惯了大学校园 生活的大学生们有了一种恐惧感。近年来,大学生人数越来越多,而相对提供的就业岗位却没有大幅增加,要想在人才济济的社会中站稳脚跟,真是难上加难。

不光是大学,我们的教育链条中似乎也都应当进一步倡导对学生的尊重和关切。以工业化的流水线作业方式培养人才的教育,对普及国民教育功不可没,但是,流水线方式只见整齐划一的产品和唯分数是从的标准,却往往容易产生漠视人文关怀、个性尊重之弊。