摘要:2015年初,广东省当局公布了最年轻的艾滋病病毒感染个案,患者只有12岁。艾滋“年轻化”的情势愈加严峻,然而其中的风险与隐患你却还不知道。

今年2月,一部名叫《上瘾》的网剧横空出世,打着“耽美”的旗帜席卷一片“少女心”,并持续在微博热搜“屠榜”多日,连平日对“腐文化”反应平平的八姐也耐不住好奇心去围观。然而八姐还没看几集,就收到了“《上瘾》被广电总局勒令在中国大陆全网下架”的通知,随后八姐搜遍整个网络,发现不仅各大视频网站“听令下架”,连A站B站也并未能幸免,甚至各家网盘、云盘的片源也被“一网打尽”。讲真,这并非广电初次限制有关“同性题材”作品的播放,但如此大规模的“严酷清洗”八姐还是第一次见。随后,广电总局又继续出台了《电视剧内容制作通则》规定电视内容不得出现同性恋、婚外情、未成年早恋等内容。更是引发了一场全民讨论,也将“同性恋”这一人群再次拱上了风口浪尖。

在这场讨论中,八姐看到了社会各方很多不同的声音,但是大部分反“同”人士所持的观点总结下来最主要表现为“同性恋是毒品跟艾滋病高危区,支持国家封杀”。

这也是大部分围观群众对于这个群体的看法,“同性恋”=“艾滋病”,“远离同性恋”=“远离艾滋病”。

但是事实到底是怎样?艾滋病到底是什么样的一种病?同性恋和艾滋是否有直接的关联?艾滋病在我国到底处于怎样一个现状?

八姐带你从教育的角度分析“谈艾色变”这回事儿。

警惕丨艾滋病“年轻化”确有其事

“艾滋病在青年群体,特别是青年学生群体中增长的速度非常快,但目前为止还没有引起足够的重视。”3月8日在十二届全国人大四次会议审议发言中,代表委员钟南山谈到了艾滋病防治的问题。他指出,目前艾滋病的传播速度越来越快,特别是在青年学生群体中,更是面临着前所未有的严峻性。

在此,八姐告诉你,钟院士所言非虚。如今的年轻一代、祖国“八九点钟的太阳”——大中学生,早已不再是艾滋病防控人群中可“忽略”的群体。

据中国疾控中心性病艾滋病防治中心主任吴尊友透露,截至2015年10月底,我国报告现存活15-24岁的青年学生艾滋病病毒感染者和病人9152例,占全国感染的1.6%,其中约82%是男生,都是通过同性性行为感染病毒的。在学生被感染的个案中,大约65%为大学生,年龄界于18至20岁之间。

北京市性病艾滋病临床诊疗中心主任张彤也告诉八姐,从中心近几年接待检测的人群中可以发现,14-20岁之间的年轻人占比越来越高,中心平均一年检测量在10000人次左右,其中不少人每隔三个月或者半年前来检测。“前来检测的人群中,主要是男男同性恋者、双性恋者、多性伴者、公用注射器吸毒者等高危人群。”去年的世界艾滋病日期间,北京佑安医院与北京市卫计委等单位在三里屯组织的免费快速检测筛查活动中发现,接受检查的几百名大学生中,艾滋病感染率高达10%。

而青少年学生的感染,大部分都是从高中到大学的转型之中发生的。吴尊友介绍,很多学生被社会人士所利用,通过这一途径,社会上的艾滋病开始向高校渗透。近5年我国大中学生艾滋病病毒感染者年增35%。

青少年感染艾滋病现状

从国内数据上看,拥有同性性行为,特别是男性同性性行为的人群似乎的确是艾滋病感染的高危人群,但是事实上两者之间并未存在必然的直接联系,相反在国外大部分对同性恋宽容的地区,由于同性恋者性取向得到社会尊重,使得他们容易找到稳定的伴侣,社会中因同性恋传播艾滋的比例反而很低。

悲哀丨“安全套难道不是给异性夫妇避孕用的吗”

与其去争论同性恋是否会带给社会更大的隐患,八姐认为真正该感到悲哀的是伴随着国内HIV病毒感染者的数字飙升迅速,在中国社会中的某些领域,性教育和对HIV病毒的认识却出现了明显的断层这一严峻现实。

尽管国家卫生计生委及教育部有明确规定,所有中学须为初中生提供6小时性教育课程,而高中生则须接受4小时性教育,重点是如何预防艾滋病。《艾滋病防治条例》也要求高校、中学等将艾滋病知识纳入相关课程。但是中国校园中的性教育推行未如理想般顺利。

在北京多所学校进行的随机调查300名学生显示,90%大学生普遍知道艾滋病的基本知识,但并不知道如何正确防护和预防艾滋病。有高校的防艾讲座,甚至遭遇仅有七八名同学参加的尴尬。

在北京某高校,红十字会学生社团想把同伴教育延伸到每一个班级,“但是和学校谈判结果是不允许,学校的态度是每个班级开始进行类似的培训有强迫意味,不能要求所有同学都对艾滋病防治感兴趣。”该协会会长事后向八姐透露。

有高校学生社团曾想在防艾宣传上做一些尺度较大的图片,吸引更多人参加,担心学校通不过,因为,前几任社团负责人曾在学校尝试大规模发放安全套,也被学校提醒“收敛”。

八姐走访了中国农业大学、北京外国语大学、北京师范大学、中国青年政治学院、中央民族大学、首都师范大学等高校,发现虽然学校有“性教育”方面的课程,但“形同虚设”,专门的防艾课程也并未开设。

大学生由于远离家长控制,自由的气息很快占据年轻人和他们可塑性很强的头脑,大学几乎已经成为不良性行为和吸毒的温床。同时,当今社会的科技进步与移动应用的普及,让年轻人群更容易获取资讯,也为有同性恋倾向的青少年带来了一个全新的社交网络世界,但他们却没有足够的知识保护自己。尽管大家都知道艾滋病,但从来没有想过它会找上门来。

一名接受八姐采访的男同性恋者表示,像他这样比较年轻的一代,都不太认识艾滋病毒涉及的风险。“外界对同性恋社区和艾滋病毒的歧视,引起人们不必要的恐慌。有些人不愿意定期接受检查,以为这个问题离他们很远。很多人就像我一样,以为安全套纯粹是给异性夫妇避孕用的。”

沉思丨歧视导致隐瞒,进而导致更大规模的传播

在观看影视剧的过程中发现,一旦剧中出现艾滋病,国外往往是和男同性恋相关,国内往往是由于性滥交和卖血。

影视剧往往给观众一个暗示:艾滋病是很糟糕的病,得病是因为生活作风问题,而且传染性极强。得癌症也会死亡,但恐慌与歧视,赋予了艾滋病疾病之外的隐喻。很多艾滋病感染者被赋予道德的评判,是不被周围人接受的,还会被最亲近的家人和朋友嫌弃。人是社会动物,被人群孤立的时候,就失去了存在感。

这就是为什么2003年以来,我国先后出台一系列防治策略,基本实现了每个艾滋病感染者都能接受健康状况管理以及免费的抗病毒治疗后,大多数病人仍选择隐匿生活中每一个有关艾滋病的细节。

红丝带象征着对艾滋病病毒感染者和病人的关心与支持,象征着对生命的热爱和对平等的渴望。

社会的歧视和孤立,加强了艾滋病感染者的边缘感;消极和孤独又会加速摧毁艾滋病人的整体免疫力。

社会包括高校中遍布着的对艾滋患者的歧视,也成了反向激发因素。

《艾滋病防治条例》保护艾滋病感染者接受教育的权利,但仍有些学校禁止已知的学生艾滋感染者住宿舍、在食堂吃饭等不会导致传染的行为,甚至将其劝退。最新建立的卫生部和学校的疫情通报政策,本便于学校参与对艾滋病的防控。可如果承担教育之责的学校都不能彻底消除艾滋歧视基因,那恐怕会刺激高危群体回避和隐瞒艾滋病状况。

在社会压力下,艾滋病病人或感染者很有可能在社交或性关系中倾向于隐瞒自己的病情;甚至在压力下产生“心态裂变”的人可能会在明知染艾情况下,继续与多人保持性关系,这些都加大了艾滋病传播的风险。

而事实上,公共场所的一般接触、日常的生活接触、礼节性接吻和拥抱、蚊虫叮咬等并不会传播艾滋病病毒。正常与艾滋病病人或艾滋病感染者日常接触,如拥抱、握手、共同进餐、共用马桶、洗浴、游泳等也不会被传染上艾滋病。

因此八姐建议大家,如果可以,希望每个人能像对普通人一样去看待这个群体,给予人格上的平等,这也是他们最需要的。我们做这些并不是在帮助他们,而是在帮助自己,帮助这个社会和国家。

面对学生的性教育,应该建立从小学到高校的一套完备的教育体系。小学时,应该开始学习男女性别差异等基本性教育知识;中学时,应该学习男女如何交往以及自我保护等普遍性的教育;大学阶段,从各个方面进行有个体差异的设立完备的咨询体系。

各个学校以讲座、开学第一课、选修课、必修课等课程设置开展多种形式的艾滋病性教育。只有性教育知识夯实,在特定环境中,比如面对发生性行为的要求,学生们会做出正确的判断,才能更好的保护自己。

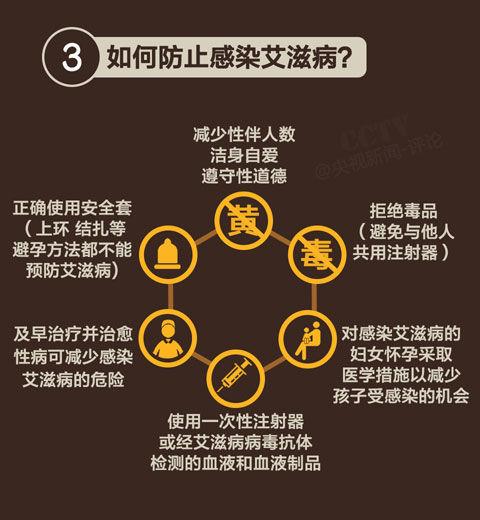

结语:与其掩耳盗铃的去限制各种“同性文化”在大众媒体中的传播,不如直面同性恋,尊重不同性向的选择,是预防艾滋病传播的重要前提。正如钟院士所说,你可以不接受、不支持这其中的某些行为,但是也请不要歧视这些人群。尽快建立一个综合预防体系,对其进行教育,方能采取有效措施减少传播。

新浪教育综合果壳网、新京报、知乎报道。