八十三年前的“九一八”之夜,“不抵抗”军令束缚了沈阳的中国军队,让日军以处于劣势的兵力顺利占领沈阳。事变时的不抵抗政策,已成为刻在历史耻辱柱上不可磨灭的痕迹了。但是“不抵抗”责任问题,至今仍是一个历史疑难。近年来,部分史学界人士关于“九一八”事变“不抵抗”根源的叙述里,渐渐改变了以往认为是蒋介石下令张学良不抵抗的的,认为“不抵抗”的责任不应该归蒋介石来承担。一般来说列出的理由有2个:

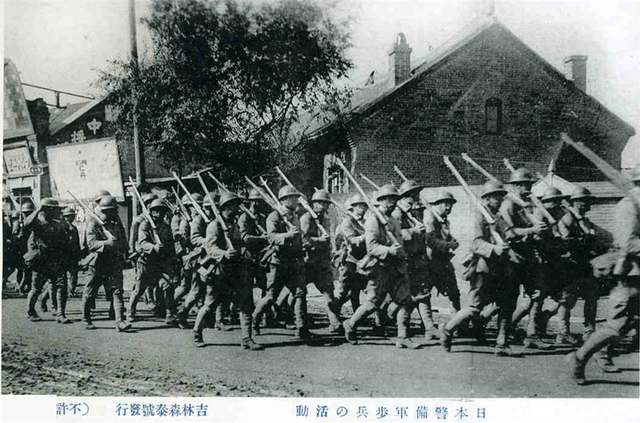

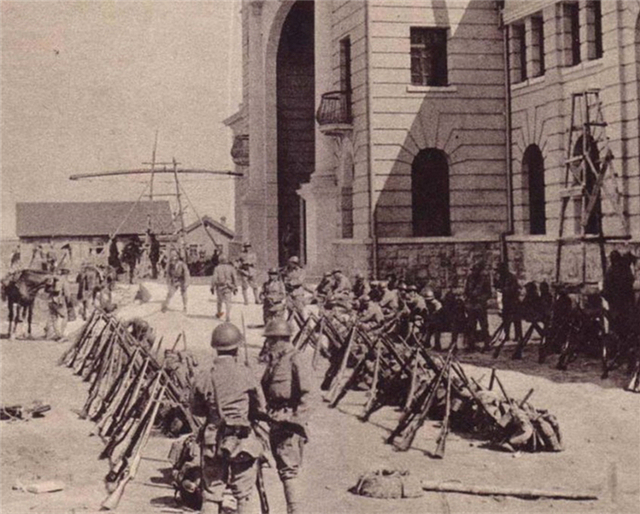

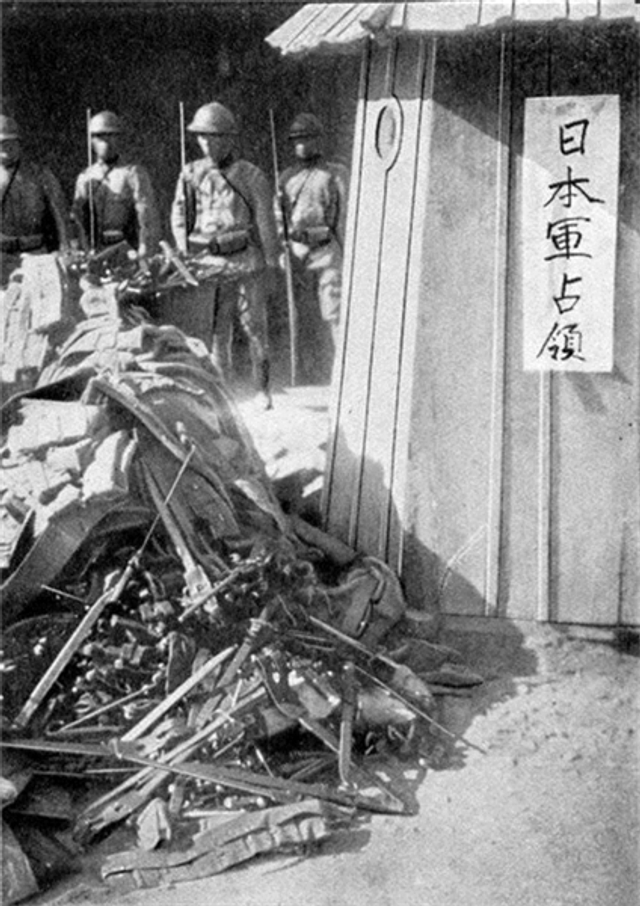

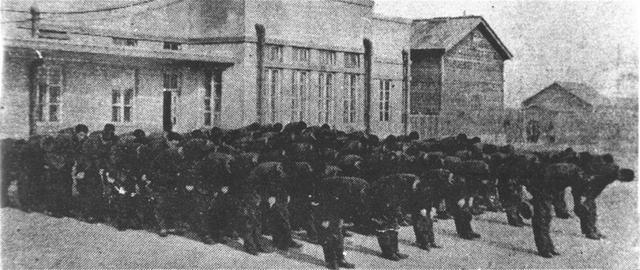

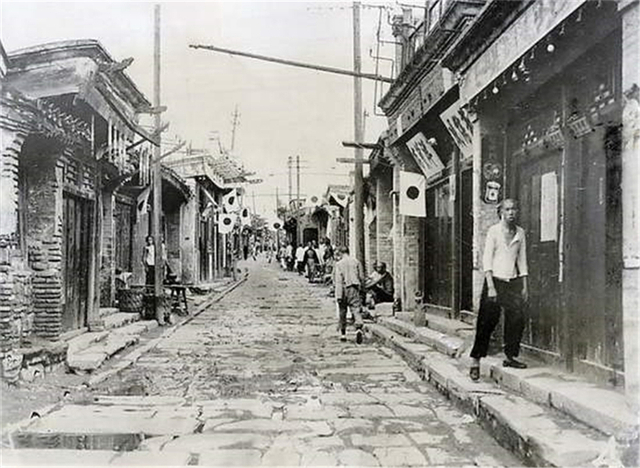

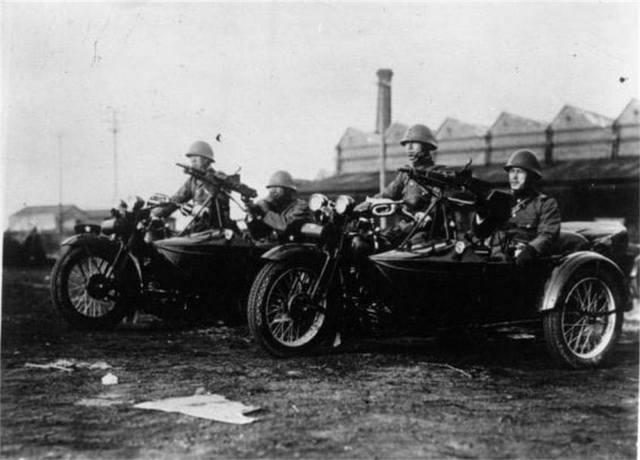

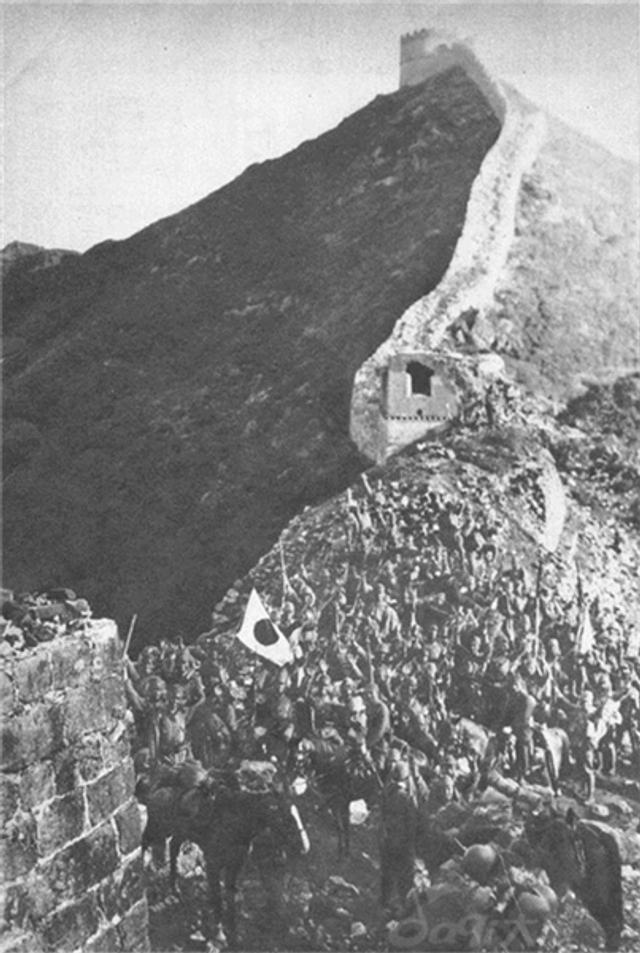

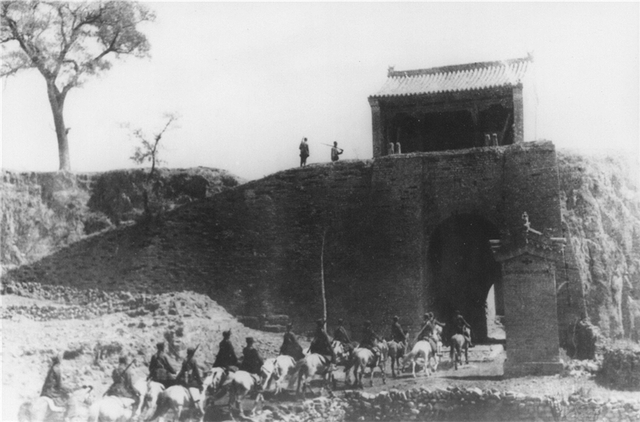

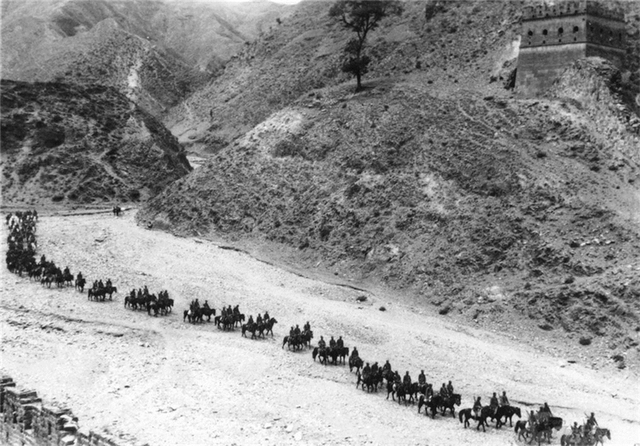

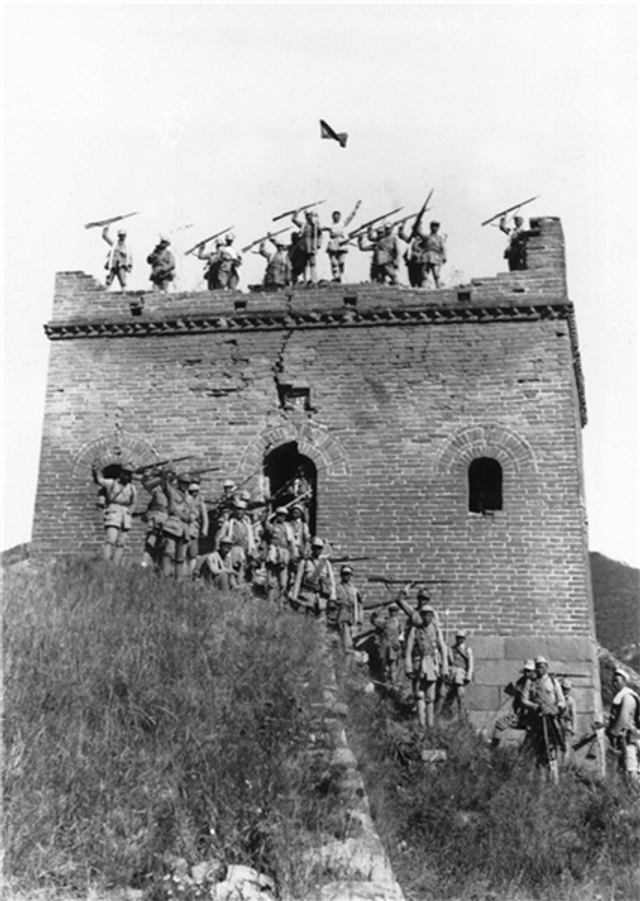

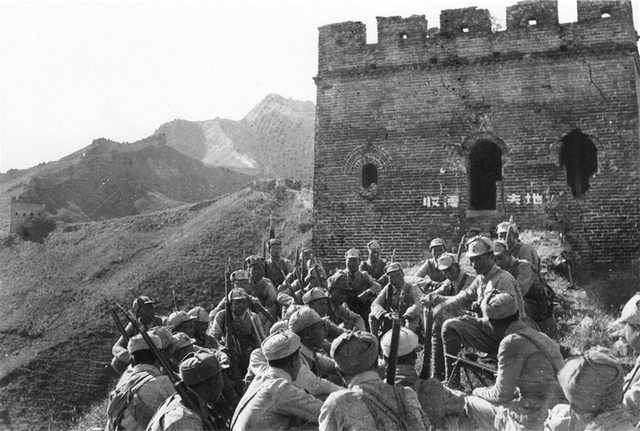

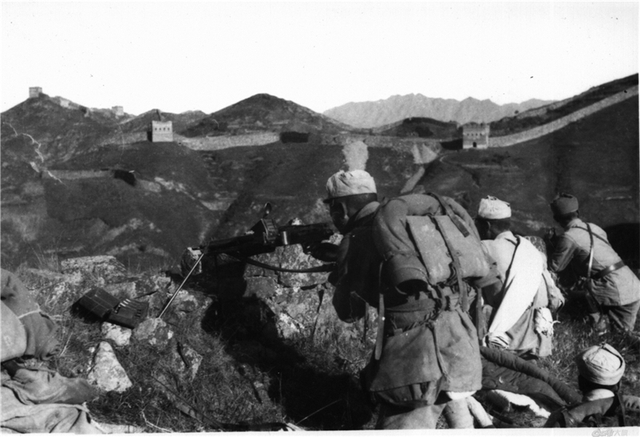

抗战图集二:日军进犯

第一,认为“九一八”事变发生之前,南京方面事先没有预想到日军会突然发动进攻,更没有证据显示南京方面为此曾给张学良下达过“不抵抗”的军令。

第二,认为造成东三省沦陷的“不抵抗”军令,是张学良在“九一八”之夜独立下达的,而与身处长江中“永绥”军舰上、不知道日军已在沈阳动手的蒋介石彻底无关。蒋介石9月21日才回到南京,这时候“不抵抗”已过去2天多了。

笔者认为,掌握史料丰富与否,直接左右了一些学术观念的形成。依据最详实的史料来看,上述2个理由都站不住脚。

首先,在“九一八”事变之前一个月零两天前起,国民党的喉舌——南京《中央日报》其实就在为东北即将发生惊天动地的事变,而开始进行连贯的“预警”了。这在全国各家报社中,似乎是独一无二的。

此前,发生了“中村大尉事件”,中日局势日趋紧张。1931年8月16日,南京《中央日报》的画报副刊《中央画刊》(107期)突然刊登了这样 一幅的封面(图2):封面上寓意日本的狮子在步步紧逼,封面下方是一句话“醉生梦死的人们,难道要等到那恶兽咬到你们头上才知道痛苦吗?”

就是从1931年8月16日起,《中央日报》连贯刊发着各种关注东北的“警示”报道,而国内任何一家别的报纸都没有类似的举动。这样的预警,可以说是南京的报纸“独家”实施的。

到了9月17日,《中央日报》刊载了《呜呼!日人所谓七字胜诀》(副标题:“帝国主义者始终不忘武力,欲籍中村事件为出兵口实,飞机翱翔全国散 步仇华传单”),又一次明确指出了日军“欲籍中村事件为出兵口实”。9月18日的当天,《中央日报》还有一篇警惕日本在东北动作的报道,是《大可注意之日 人侵略东省警权》。

1931年9月18日深夜十一时至19日晨,发动“九一八”事变的日军彻底占领沈阳,继而侵占东北多处地方。19日这一天的《中央日报》在沈阳的消息传到南京前已完成出版,未及刊登凌晨在东北发生的事件。但是,这一天出的《中央日报》按照原定计划刊登的报道,却日军借口中村事件而发动的“武力侵略”已迫在眉睫了。报道中甚至说日军“报复手段,已有具体协议;军事行动,尽早准备充分,颇有一触即发之势”。这样的“预警”,足以让第二天(9月20日)又从《中央日报》看到日军在东北动手的新闻的读者们,至少不会觉得那么惊讶和突兀。

我们再仔细看一遍19日这一天(1931年9月19日)出版的《中央日报》刊登的通讯《日人心中之中村事件》(副标题则是“竟欲籍口对满蒙积极侵略,帝国主义武力梦始终不醒”)。此篇通讯开头就是这样的一段话:

“日本对于中村事件之故意张大做严厉之反宣传,以蔽天下人耳目,且籍此机会儆田中奏折,强占满蒙各种情形,业志前讯。今则益炽,报复手段,已有具体协议;军事行动,尽早准备充分,颇有一触即发之势”。

报道的结尾又写道:“闻特务机关长土肥原已将报复手段具体案制定…盖其内容不过暴力侵略与压迫也”。

在喉舌报纸上宣布日军的“军事行动”处于“颇有一触即发之势”的境地,在未获悉日军军事行动情报之前,南京方面是怎么也不敢在局势紧张时放出这个风声的。

就在这样的“预警”进行之中时,南京方面也确实在1931年9月初给东北方面下达了“不抵抗”的军令。这份电报究竟是否存在,历史学界有过多次激烈的争议。实际上在日本内部档案里,可以查询到这个记录——

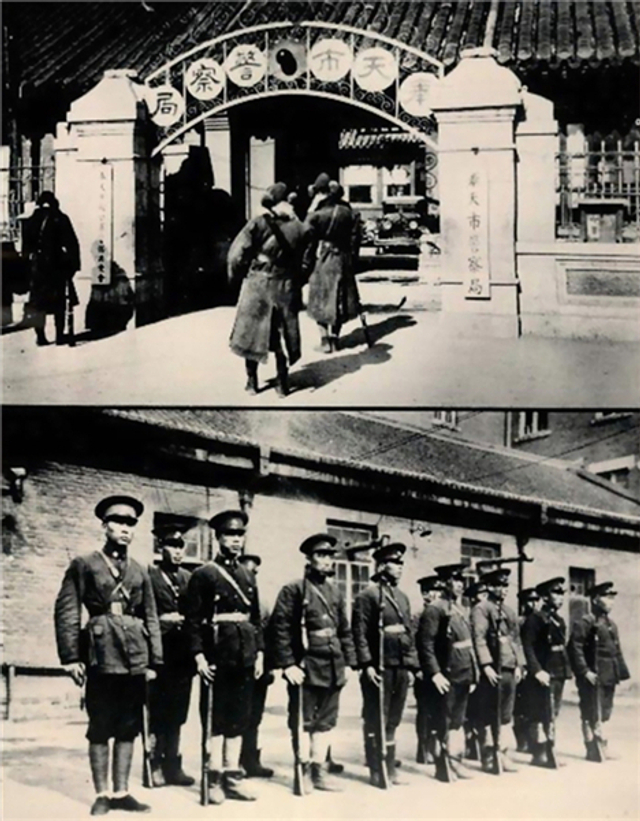

1931年9月初,日本关东厅警务局长截获“辽宁省政府对军警各机关及各县长”发出的密令。关东厅警务局长随后于9月12日用密电向日本政府外 务次官发出了这份情报。随着日本外务省历史档案的公开,日方保存下的这份截获的密令揭开了九一八事变之前关于“不抵抗”指示的疑团。辽宁省政府其实是转发 “东北边防军司令长官公署咨文”,下达来自南京的一份密令:

“本署奉到陆海空军总司令部密令……今又以中村大尉事件及满铁并行线和鲜人压迫各事件为名,进行挑战准备,充实军备,我东三省必首当其冲…日方虽有任何行动,此时应以镇静态度相待,万不可轻率行事,致启战端”(内容翻译自《日本外务省档案》)。

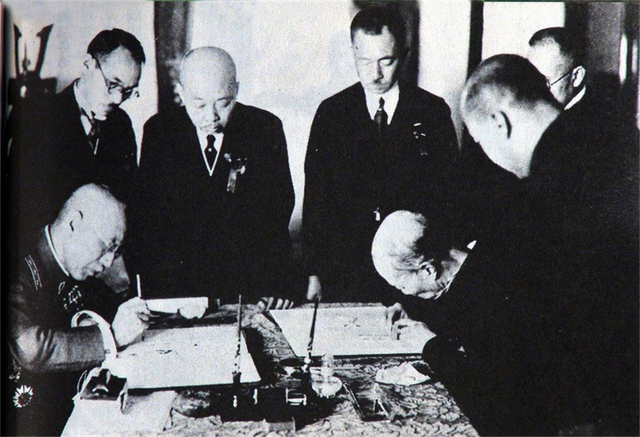

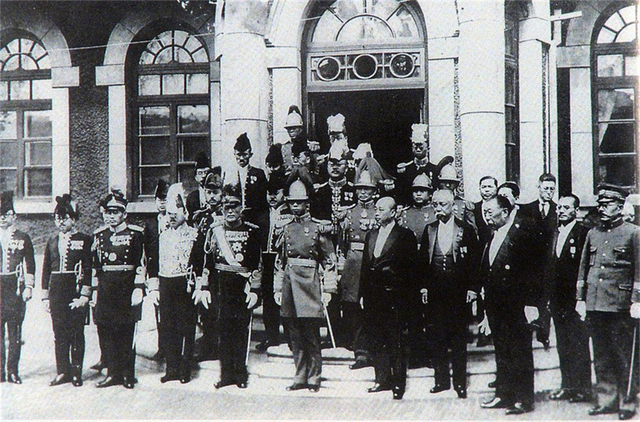

下达“日方虽有任何行动,此时应以镇静态度相待,万不可轻率行事,致启战端”密令的陆海空军总司令部,是这一时期国民党的全国陆海空军最高统御机构。1928年11月,曾作为国民政府最高军事机关的“军事委员会“被裁撤(1932年3月才又重新恢复),1929年3月15日国民革命军总司令部也被撤销。1929年4月,蒋介石组织了陆海空军总司令部以统帅全国军队,并且亲任总司令。1930年9月18日(“九一八”事变前整一年),张学良在中原 大战之中出兵入关援助蒋介石,成为最忠于南京政府的一个地方实力派。在这一背景下,张学良于10月9日张学良在沈阳宣誓就任陆海空军副司令职务,吴铁城、 张群分别代表国民党中央执委会及国民政府监誓,并授予了张学良以副司令之印。1931年1月起,国民政府批准“陆海空军总司令部一切公文均用副司令张学良 副署”,张学良和东北军从此融进了全国统一的军队系统。在1931年11月30日陆海空军总司令部撤销之前,其命令在全国军队里都有最高权威性。

据此,可以知道“九一八”之夜张学良下达的“不抵抗”军令,不过是执行9月初南京方面的军令。这也引出了对于第二个问题的讨论:“九一八”之夜,张学良身在北平,事变发生后不久即断绝了通讯,他下令“不抵抗”是出于日军只是寻衅、不能给日军更多口实的判断。此后的局面怎么发展的呢?

1931年9月21日,刚回到南京蒋介石的日记写到:“下午二时到京,约会干部。余主张:日本占领东省事,先提国际联盟与非战公约国。以求公理之战胜……”

次日(1931年9月22日),国民党南京市党部党员大会借国立中央大学礼堂召开。蒋介石到会在《在中国国民党南京市党部党员大会上演讲词》中正式宣布:“先以公理对强权,以和平对野蛮。忍痛含愤。暂取逆来顺受的态度、以待国际公理之判断”。又过了一天,1931年9月23日发布自南京的 《国民政府告全国国民书》宣布已经下令“我全国军队,对日军避免冲突”。考虑到这是通告书,这一句其实表示了此前已下令军队“不抵抗”的事实。值得注意的是,蒋介石在22日左右下令不抵抗,已不像“九一八”之夜的张学良那样有误判的可能。他在这个时候已经可以知道日军志在占领东北的全境了。

时任辽宁教育会副会长、东北国民外交协会负责人的王化一,写于1931年9月23日的日记,则明确记载了这一天(或之前)有“不抵抗”的命令下达给张学良等:“到协和医院,负责诸人均在此,楚囚对泣,无相当办法。已请示南京,命令关外不准抵抗,静候交涉,大好河山,行将断送倭奴之手”(注:“九 一八”事变发生时,王化一是辽宁教育会副会长、东北国民外交协会负责人之一;九一八事变后,王化一担任了东北民众抗日救国会常务委员兼军事部长,是义勇军的发起人之一)。

1931年9月22日时,东三省只是沦陷了沈阳、长春等城市,还远远谈不上“完全沦陷”。关东军兵力不足,只有实力占领辽宁和吉林省的部分大城市和铁路沿线,东三省之中的黑龙江省全省还未被日军染指。即使是依据“不抵抗”军令从沈阳的北大营撤退出来的东北军第七旅,也并非像人们想象的那样已撤入关内。第七旅此时不仅没有朝着山海关的方向撤退,反而在朝东行军,计划与吉林省的驻军汇合。

如果在9月22日这个时候不是下令“我全国军队,对日军避免冲突”,而是下令全军动员,尽力收复失地,东三省的抗战局面完全有改观的可能。很可惜,“不抵抗”军令让日军得以进一步顺利占领更多的土地。但是,南京方面其实在之前就已决心不抵抗了。

1931年9月27日《民国日报》的报道《孔祥熙谈对日方针》里,国民党决策核心成员孔祥熙在此次采访中,宣布等国际联盟不能主持公道时再考虑抗战问题。他在采访之中说“漏”了这样一句关键的话:“中央对日方针与步骤,早已决定。一切应付办法,早有准备”。

从史料之中看到这个记载,很多问题也随之迎刃而解了……究竟何谓“早”呢?

孔祥熙是9月26日接受采访,仅仅是“九一八”事变发生之后的第七天(距蒋介石到南京“召集会议决定对日方略”,更是只有五天),若是九一八事 变发生后,国民党中央才有了方针,孔祥熙又如何会使用“早有”这个词呢? 更关键的是,这一段孔祥熙都是在上海养病,他可没有参与南京方面的讨论。不是事变之前就下了“不抵抗”的决心,孔祥熙又如何在上海知晓“中央对日方针与步骤”呢?

那么,这之前张学良是持“抵抗”还是“不抵抗”的想法呢?民国时期著名外交家顾维钧在《顾维钧回忆录》中给出了一个答案:“……委员长原已发现他的处境非常困难。早在沈阳事件之前的夏天,他就在庐山举行扩大会议,讨论当时提出的特别是少帅在东北的集团提出的对日采取强硬态度,和直接抵抗日本侵略的政策等要求。委员长是个现实主义的政治家,他觉得必须对日谈判”。

把史料证据链串在一起,可以归纳出一个史实脉络——国民党喉舌报纸透露出已经掌握日军的“军事行动,尽早准备充分,颇有一触即发之势”之前,南京方面否认了张学良“对日采取强硬态度”的意见,“对日方针与步骤”和“一切应付办法”就是“不抵抗”,寻求国际联盟的支持。依据这个“对日方针”,南京方面在1931年9月初向东三省下达了“不抵抗”军令。“九一八”事变发生后,南京方面又在9月22日左右下令“我全国军队,对日军避免冲突”。这之后的史实,就是历史亲历者预见的那样:

“大好河山,行将断送倭奴之手”!

(声明:作者独家授权新浪网使用,请勿转载。本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)