作者:张晓波

第一次世界大战主要的战区,集中在欧洲。但中心区域的爆裂性震荡,绝不意味着边缘区域就能安然无恙。欧洲列强在东亚力量的削弱,意味着日本成为该区域的支配性力量。

本文将谈到的两场帝制,指的是洪宪帝制、张勋复辟;两场运动,指的是反“二十一条”运动、五四运动。这些集中在1914-1919年的事件的背景中,无一例外,都有日本存在。之所以日本变成了能够左右中国政局的力量,也恰恰是一战造成列强真空的结果。

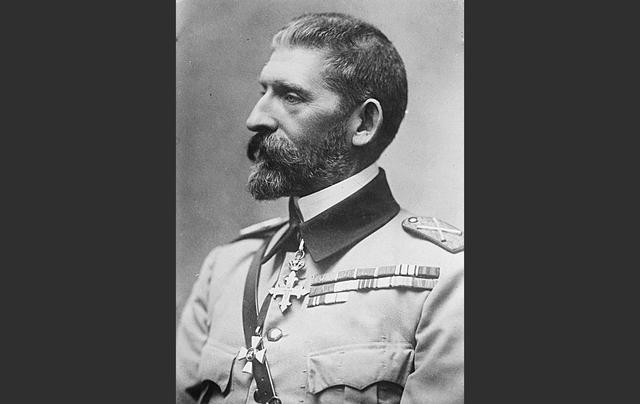

风云激荡中的各国首脑

两场运动:反“二十一条”与五四运动

一战在中国的开场白,是为1914年年底的“澳胶战争”。尽管战争始终局限在青岛胶州湾的狭小地理空间,但也是一场名副其实的小规模国际战争。主要参战国为日、德双方,英国、奥匈帝国的军队,都有不同程度的协同参与。青岛的主权所有者——中国,又一次实行了局外中立。

但日本的要求,不止于占领青岛。1915年1月18日,日本大使日置益面见袁世凯,首开元首外交之恶例,向中国提出分“五号”总共“二十一条” 的“觉书”,并要求威胁中方,保守秘密。其中第五号,要求中国政府聘用日本人为政治、军事、财政等顾问,中日合办警政和兵工厂。袁世凯谓该“觉书”,是以 “亡韩对我”。

随后,中日之间就“二十一条”展开了漫长的外交交涉过程,前后展开25轮谈判。5月7日,日本政府为了打开僵局,以武力相威胁,向中国发出了最 后通牒,限令于9日前答复。最后通牒要求答复的要求中,日本政府接受元老的忠告,删除了第五号。袁世凯政府在5月9日接受二十一条中一至四号的要求。最后签订《中日民四条约》。

在“二十一条”签订过程中,袁世凯政府向英美不断放风,几乎每次外交谈判的内容,都通过顾维钧,向英美使馆与报界传达。从袁世凯政府的用意来看,是希望以英美(尤其是美国)力量来遏制日本。

民国初年,舆论已较晚清有大的发展,各种各样的报纸已经出现,这些报刊逐日刊载“二十一条”谈判的消息,大众神经一再被刺激。晚清诸次外交事 件,丧权辱国、割地求和者不在少数,比起二十一条来,更为苛刻,但都没有引起如此大规模的群众抗议运动。同样,袁世凯政府的合法性,也在抗议运动中一再被 剥蚀,甚至于原属北洋系统的各路督军(冯国璋、张勋等),也纷纷通电抗议,称不惜一战,以捍卫主权。

如果“澳胶战争”与“二十一条”是为一战在中国的开场白,那么“五四运动”,实际上是一战在中国的收尾之作,这一次外交失败的经历更为惨痛。

1919年巴黎和会之前,中国代表团抱以极高的期望参加和会。毕竟,一战是中国近代史上第一次以胜利者姿态出现在和议签订席上。彼时,中国政学 界赴法观摩盛会者不在少数。国内舆论界,也热情高涨,以为此次和会,将能归还战时被日本夺取的山东半岛主权。实际上,这也是当日英法秘密运动北洋政府参战 的条件之一。

不幸的是,会议一开始,中国代表团就陷入困境。在议席问题上,中国被视为三等战胜国。其次,在山东主权问题上,列强无一支持中国的正当要求。在 和议签订最后时刻,北京政府对是否在和议上签字,不置可否。顾维钧与陆征祥商议之后,决定放弃在和议上签字。由此,巴黎和会成为五四运动的触发点。

相较于二十一条抗议运动,五四运动的规模更大。二十一条抗议运动,基本人群为大城市中有文化的群体。而五四运动,非但学生为其先导,其抗议人群,波及工人、商会、市民、手工业者,抗议浪潮波及全国所有大中型城市。并且,南北各军政要,也纷纷支持运动。

二十一条抗议运动至五四运动,民众自发组织能力不断加强,政治意识被不断唤醒。一战和日本,在这里充当的,都是中国民族意识被唤醒的触媒。

一战战场岁月

两场帝制:洪宪帝制与张勋复辟

1915年至-1917年,是一战在欧洲如火如荼之时,中国连续出现了两场复辟帝制的“革命”(颠覆现行政权的造反行为)。

毫无疑问,要恢复帝制,就要颠覆共和国。但是,为什么袁世凯和张勋要冒天下之大不韪?

1915年年底,袁世凯帝制自为运动,从筹安会成立开始,就愈演愈烈。袁世凯帝制有一个重要的外来因素,即“二十一条”导致袁世凯政府蒙受强烈的屈辱感。

杨度在1915年四月著名的为帝制鼓吹的文章《君宪救国论》,将对日交涉之愤懑,国家不富强之根本问题,归于立宪君主之不至。在同年的五月三十一日,袁世凯读完《君宪救国论》,大加赞赏,亲笔题字,赐杨度“旷代逸才”。

值得一提的是,袁世凯帝制之失败,西南护国军固然给了北洋军不小的压力,日本政府不赞同,甚至以武力威胁袁取消帝制,也是重要原因。

1917年,随着德国无限制潜艇战的提出,段祺瑞主导的北洋政权再次将参战问题纳入议程。段祺瑞强硬主张参加协约国,而时任中华民国大总统黎元 洪与段祺瑞积怨甚深,在参战问题上,意见相左,引发府(总统府)院(国务院)之争。黎元洪邀请驻徐州的张勋北上调停时局,张勋借此机会复辟帝制。

不过,第二次复辟,比第一次袁世凯复辟失败得更仓促,前后不过十二天而已。张勋复辟之前,数次联络日本,希望获得支持,但日本政府对帝制不表支持。并且,在反张勋复辟的讨逆战争中,日本积极在经济上支持段祺瑞,使得段祺瑞能在短期内组织起讨逆军。

战争深渊中的各国民众

留美精英的崛起

回顾这段历史,有几个问题应当注意到,并对近代中国发生持续影响。

第一,一战对于中国来说,是个突然发生的意外状态。此前列强都同意的“门户开放,利益均沾”的对华政策,被打断了,随之而来的是日本势力在华上升。

第二,中国内部的权势转移。由于青岛主权问题、二十一条之抗争以及围绕中国山东主权问题巴黎和会之失败,中国早期留日并有一定亲日倾向的精英阶 层,不断被边缘化,相反,留美之精英,无论在舆论市场还是政治前途上,都大为被看好。1919年前后,可以注意到的是,胡适在知识界发生了巨大影响,而在外交界,顾维钧则逐渐成为主导性人物,这两人都是留美博士。

第三,未来主导中国的新政治力量崛起。五四运动的导因中,山东之主权问题,是最为关键性的因素。英法列强对中国正当要求的不予理睬乃至出卖,导致了民族主义的崛起。