摘要|年年9月10日都是教师节,但真正在教师节里给曾经的老师发去祝福的人,又有多少呢?有好古之画事君们,回到传统里面去找一找,寻那失落的师生情。这并非是爱那个年代的所有,而是爱这种如美酒般经历时间的芬芳。

齐白石师生情|老师和父亲是一样的呵护爱

如今写艺术圈的八卦,往往爱说齐白石如何如何小气,门条如何如何奇葩,却鲜有人提起他的重情,尤其重弟子情。

国画大师李苦禅年轻时投师于齐白石,生活无着,只好兼职拉洋车求温饱。某日拉车到王府井大街,路过一家书画店,恰遇齐白石从店里出来,李苦禅忙拉车想躲开,却被齐白石喊住:“苦禅,还不过来,送我回家。”李苦禅又急又愧,说:“我,这,给老师丢脸了……”齐白石正色道:“丢什么脸?谁不知我是鲁班门下出身?靠劳动吃饭不丢脸。”

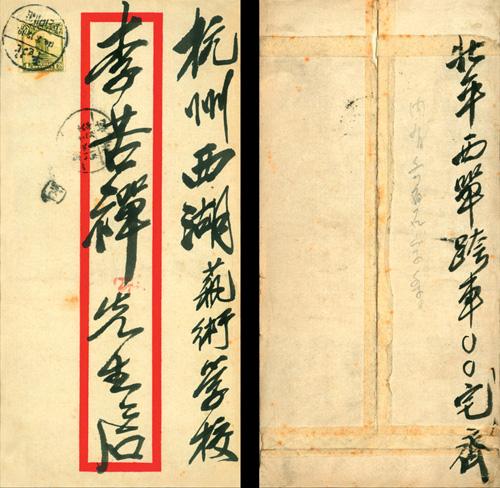

1931年,齐白石致李苦禅之手札的信封。

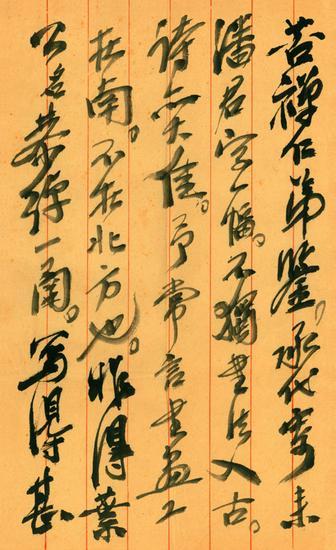

齐白石1931年致李苦禅信

后来,齐白石让李苦禅把租来的洋车退掉,让他搬到自己家,腾一间厢房给他住,并挑出李苦禅的几幅画,亲笔题款,送去画店。画上有了大师的墨宝,熠熠生辉,被争抢一空,从此也开始扬名了。李苦禅脱离生存困境,遂一心一意学画,尽得老师的艺术精髓。齐白石对待学生,总是倾囊相授,作画写字,从不避人,当面观看。而学生每到齐家,都会得两元钱车钱,那个年代,一个月的工资也不过十元钱。

另据齐白石弟子黄苗子所述,有一次他去拜访白石老人,在齐家门口碰到一位邮递员,他知道黄苗子是来见老人的,便托他将信捎带进去。这是一封老家的来信,老人坐在他的破长藤椅上将信读完,样子十分高兴,起来后盯着黄苗子看了一会儿,颤颤巍巍地从腰间摸出大柜的钥匙,打开柜门,拿出很多卷画,对黄说:“你挑吧,挑一张你最 喜欢的,我送给你。”黄苗子选了一幅“虾”,齐白石在上面写了两行跋语:“八十九岁之白石老人,久客京华,梦也思家。时值苗子弟携予亲人书至,此谢之。” 写完,不容分说就将画交给了黄苗子。要知道,齐白石当时卖画是很“鸡贼”的:尽量往高价处卖,有客人钱付不够还想多画点的,只会给画个死物,老头子说,活的市面上多贵啊!

又有一次齐白石到他的关门弟子许麟庐家去做客。那天正好弟子的妻子生下了儿子小九,老人知道了很开心,马上拿出十块钱给刚出生的小孩子当见面礼,另外还拿出五块钱给保姆,许麟庐感叹:“那时候十块可不得了啊。”

方召麐报师恩|学生待老师好似儿女对父母

民国的一些师承故事中,老师对学生尽心,学生对老师可谓是忠心。譬如我常提到的民国女画家方召麐(麟),直到七十多岁,她对37岁拜的老师赵少昂还一直不时地照顾着。赵少昂也相当“依赖”这位曾经的女学生,但凡有个头疼脑热,住院吃药的事情,就要打电话给方召麐。方先生便写一张五千或一万的支票,或亲自送去,若是自己不方便,就托人送去,我就曾帮她送过多次。后来赵少昂去世。葬礼上,来宾们每人手执一支白玫瑰,向灵堂三鞠躬,然后放下这支白玫瑰。84岁的方召麐来到葬礼现场,不让人搀扶,颤颤巍巍,走上前去,跪下磕头。身旁学生李典忙欲搀起,“方先生,您不用这样跪吧?”方召麐直视他的眼睛说,“你知道吗,老师,和父亲是一样的。”李典回忆,“她跪下去时,现场的哭声明显沉痛了许多。”

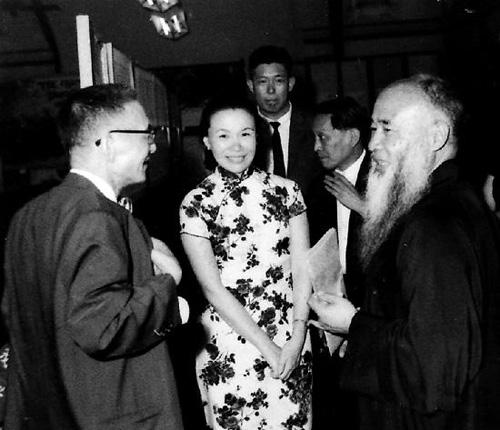

1980年代,方召麐与画坛人物。(从左至右)前排:杨善琛、赵少昂、方召麐、钱松喦、吴冠中

方召麐对她的另外一位老师张大千,也是尊师如父。方召麐有居住香港的地理优势,以及熟练掌握英语的语言优势,常帮老师在大陆和欧美办事。她在各种场合都回护“张老师”,避免不利于老师的言论发生。张大千曾与方召麐闲谈,认为“拙与生”是艺术的最高境界,方召麐从此开悟,开创出独家大写意山水风格。她在1960年,曾画过一张很好的泼彩风格山水,此后她的存世作品中,却再也不见这种形式。

有人疑惑,曾问她为何不再画,她却笑笑不讲话。再三追问,她才说了其中的故事。原来这张作品是她在老师张大千家小住时,半夜在张大千的画案上画出来的。次日张大千看到后,赞此风格甚好,认为自己也可以尝试这种风格,并且可以画的更好。

现在无法确认是否方召麐的这幅作品就是张大千晚年泼彩风格变法的蓝本,但至少,是这张作品诱发了张大千从事泼彩风格的心思。从此,方召麐再也不碰泼彩了,将这一方天地留给了老师创作,期待着旷世巨作的诞生。直到她的晚年,张大千逝世后,方召麐才又创作了一些和老师风格截然不同的泼彩山水。

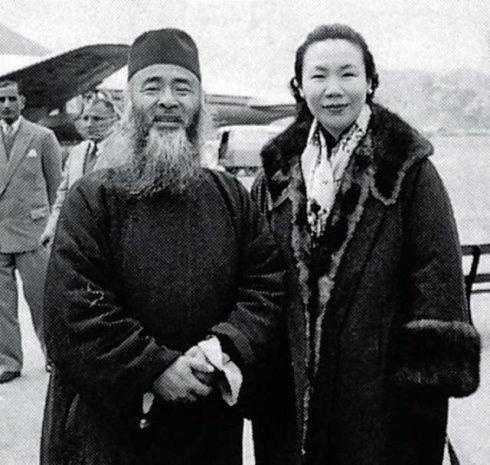

张大千与方召麐在香港

1970年方召麐在美国张大千家中随侍聆教一整年。

两人不仅在艺术上互相切磋和沟通,生活上也关系甚好。张大千经常写信给方召麐,请她帮忙卖画、给内地家人汇款子,还有帮着买食品、原子锅、手表等当时的稀罕之物寄给内地。我见过有一封张大千写给方召麐的信,说是张大千误把别人的信看做是方召麐写的,以为她要来巴西,高兴的不得了。后来发现搞错了,就失望地大哭了一场。方召麐曾对学生李典说,“你都不知道师父和师母多喜欢吃我做的小馄饨!”学生李典也吃过,确实美味,想再吃却吃不到了。

《牡丹亭》中有名句:“情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。”在戏里,这是说爱情,但若扩大一些范围去想,人生在世,百年而已,钱财名利等身外之物,生不带来,死不带去,能在回忆中闪闪发光的,生死相随的,却只有这些人与人之间的真情而已。

丰子恺画恩师|追随李叔同如子女般相伴护生

弘一(李叔同)出家前,曾在浙江两级师范学校任教,学生中有不少人后来成为中国文艺界的知名人士,如刘质平、丰子恺、曹聚仁、黄寄慈、金咨甫等,其中丰子恺(1898-1975)与弘一之间有着特别感人的师生情谊。弘一出家后,丰子恺也随师皈依佛门,并取法名婴行。

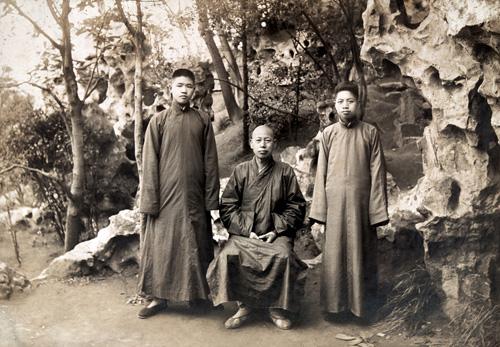

1918年8月19日(农历七月十三日),李叔同在杭州虎跑寺出家为僧。李叔同(弘一)与丰子恺(右1)及弟子刘质平的合影

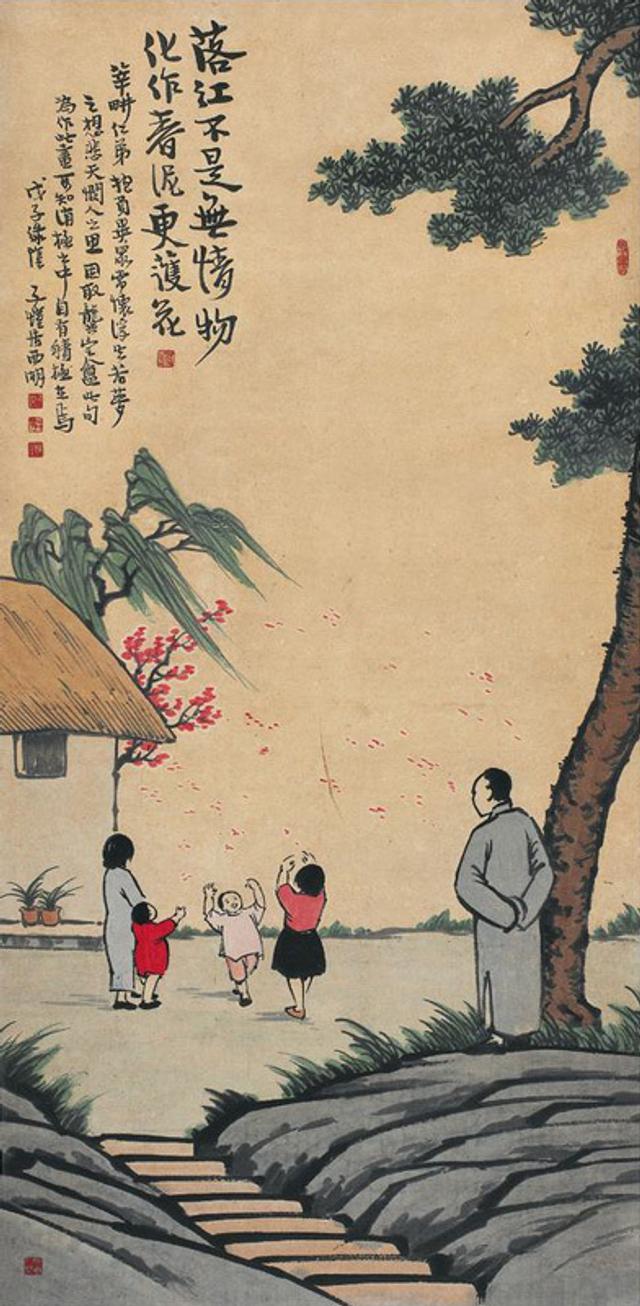

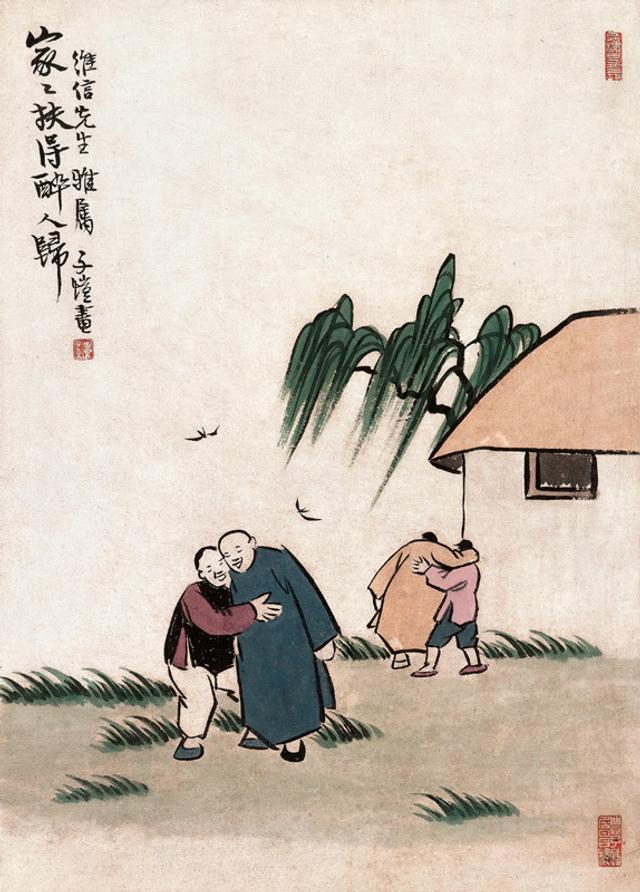

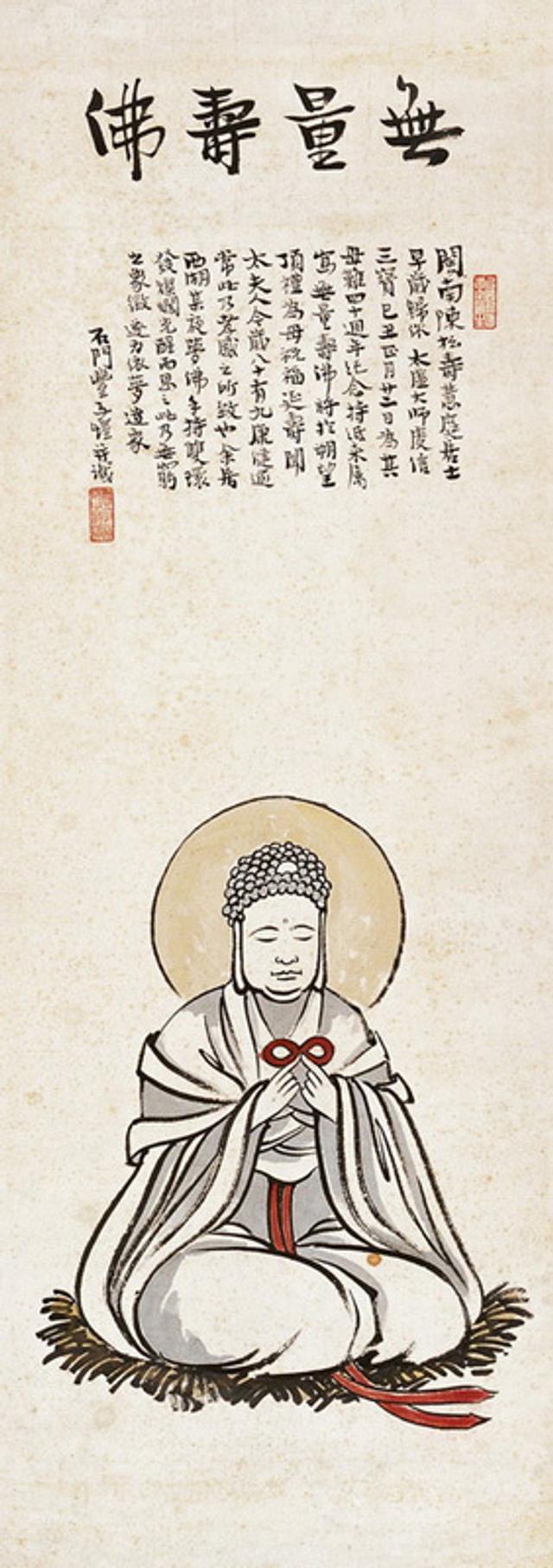

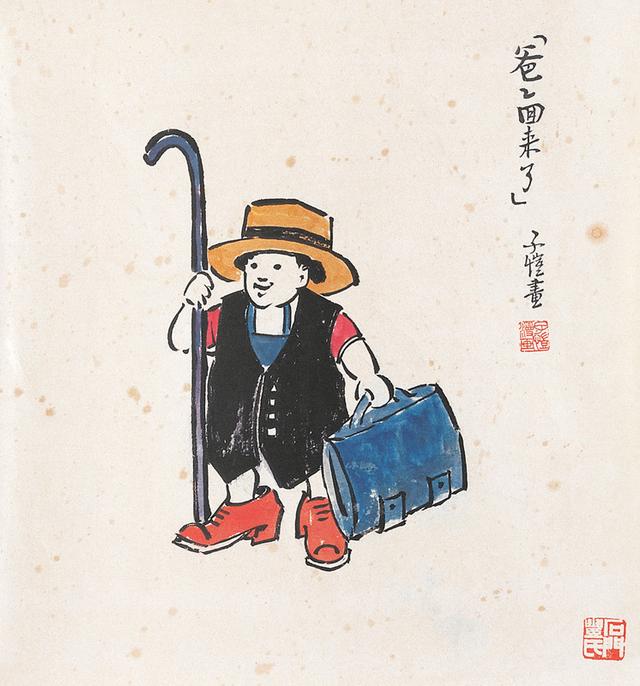

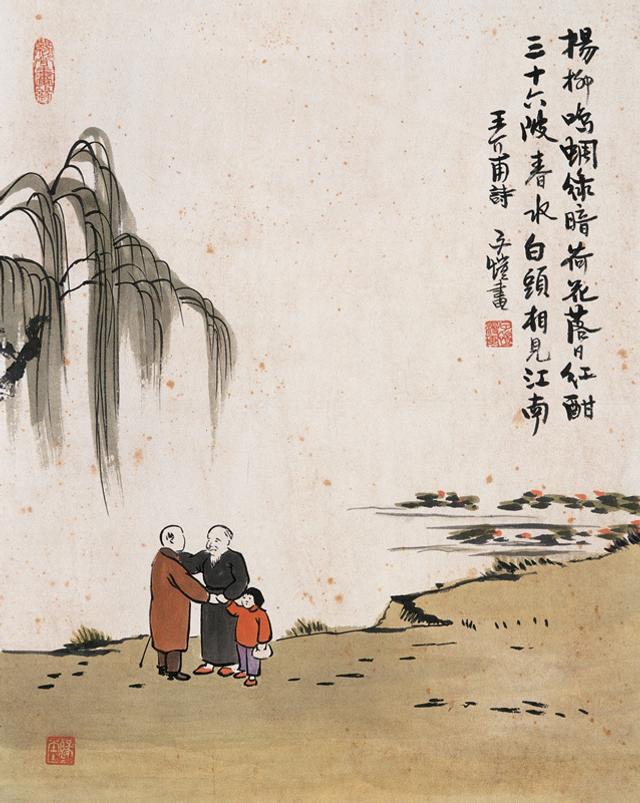

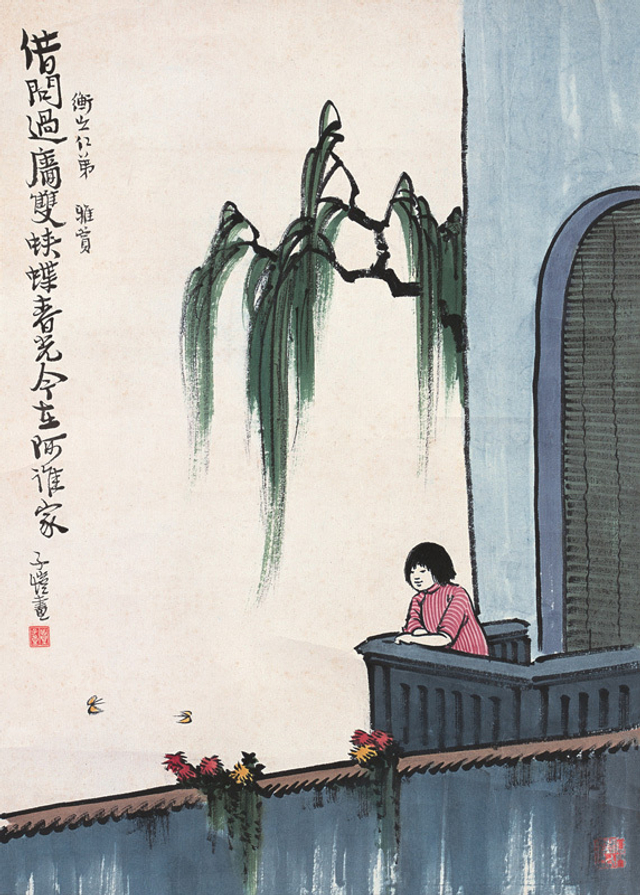

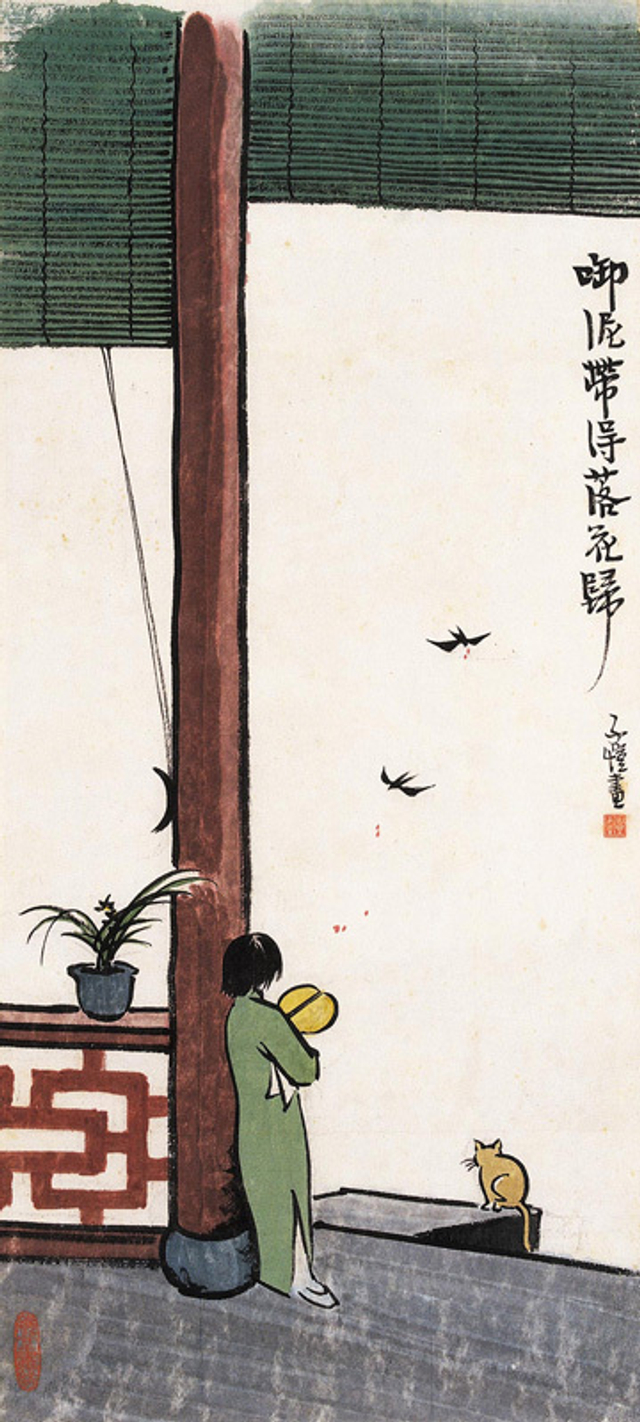

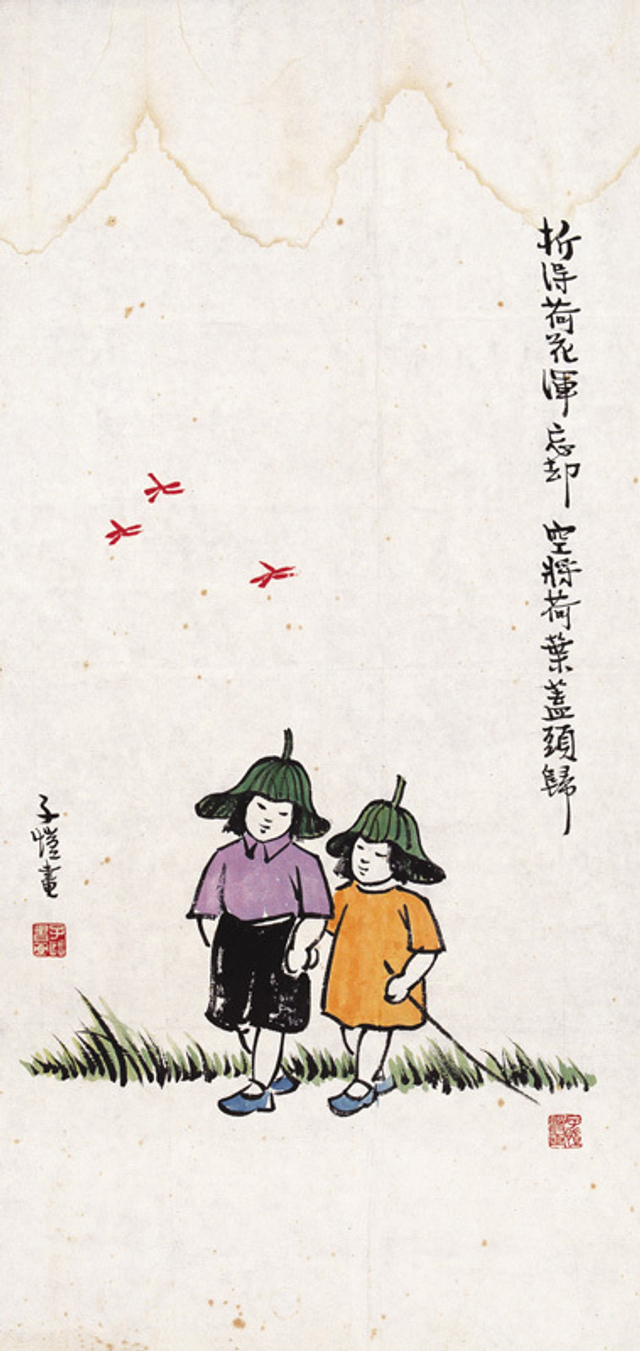

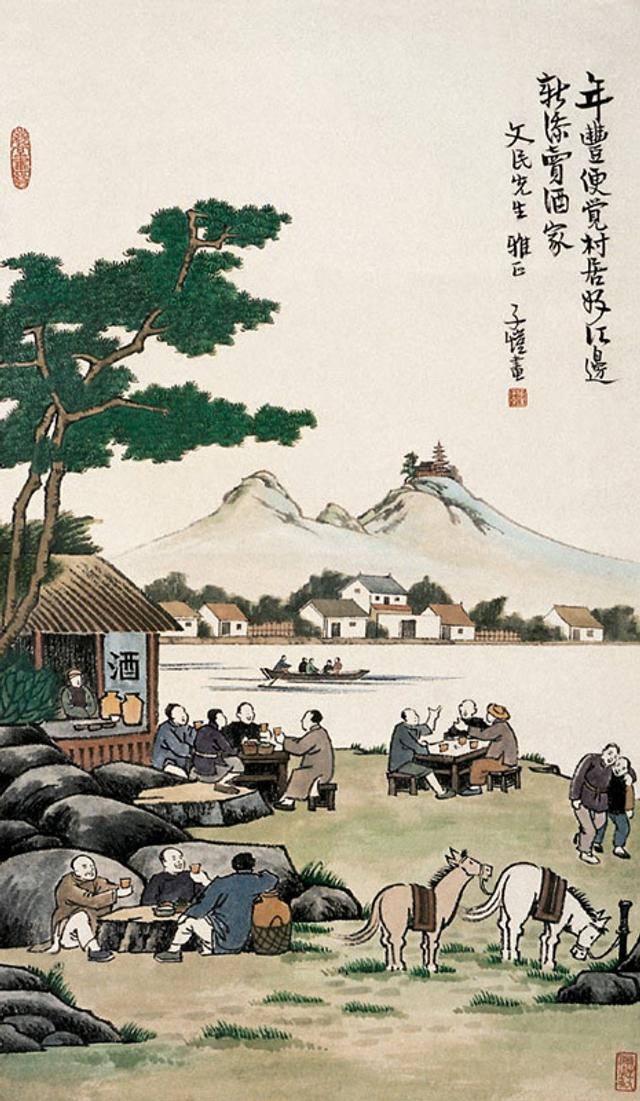

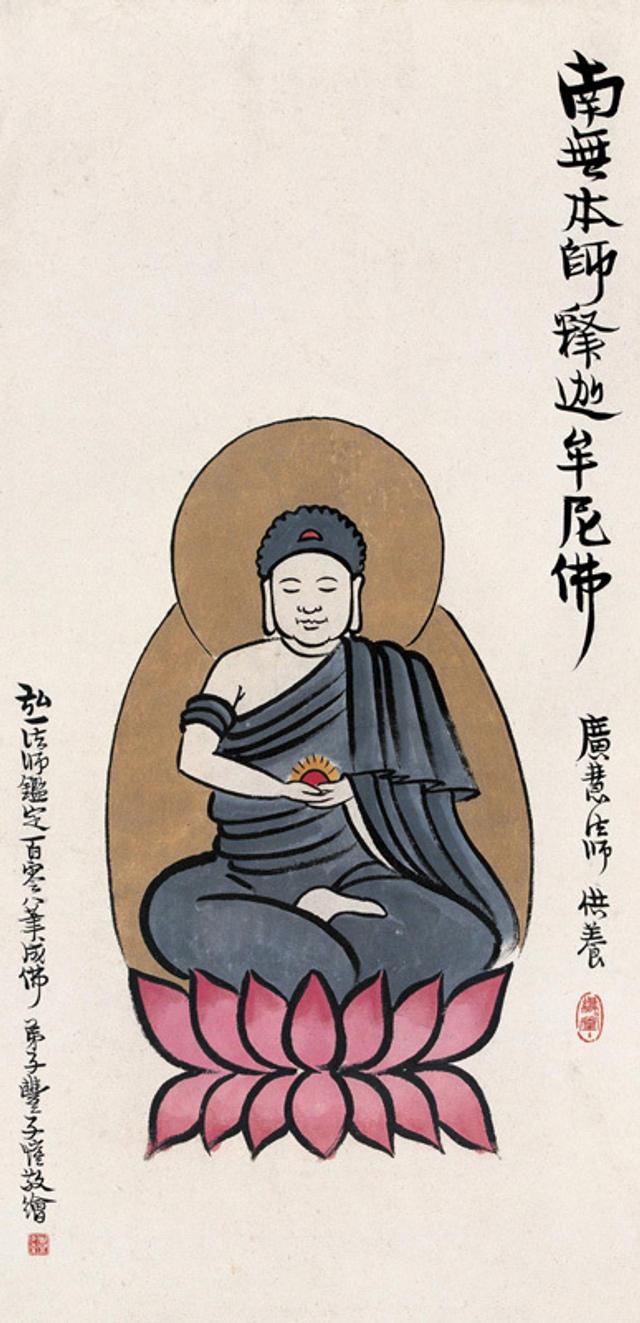

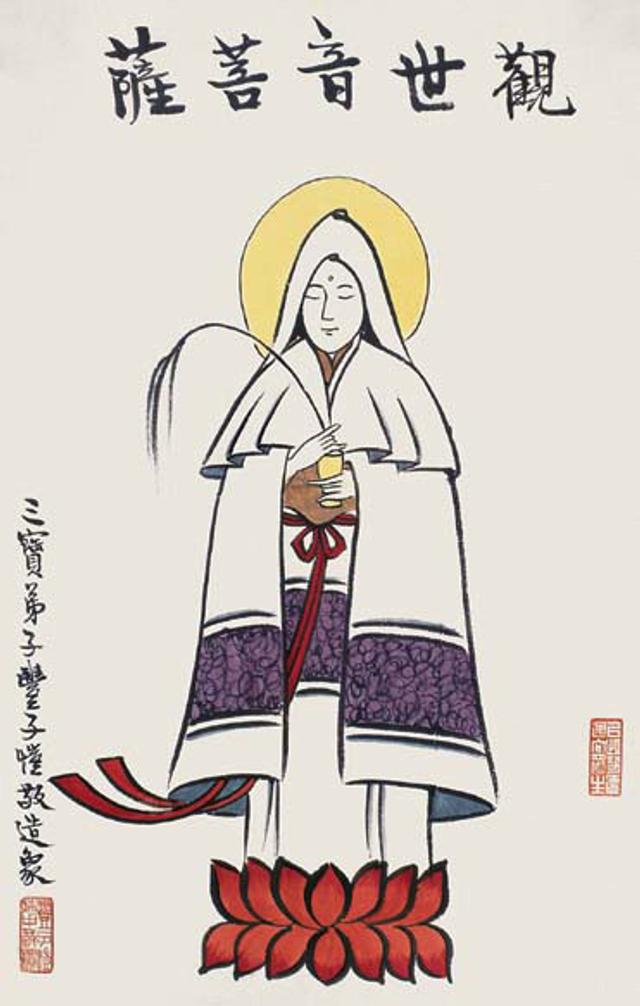

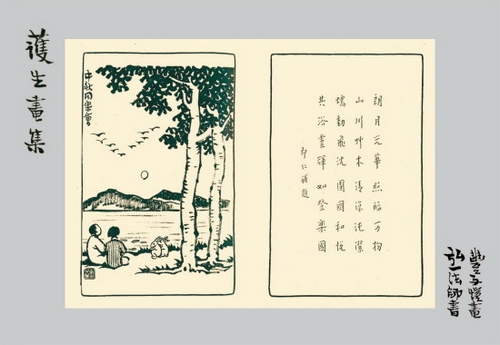

1927年,为祝弘一50大寿,丰子恺绘成护生图画50幅,结集出版《护生画集》以一画一文(诗词)形式,前二集由弘一大师书写诗文。所绘人兽草虫,皆以“爱生”、“护生”为主题,劝人为善。

1931年,又作护生画集第二集60幅,预祝大师60大寿,并且与大师相约,以后每隔十年绘成一集至100大寿止。

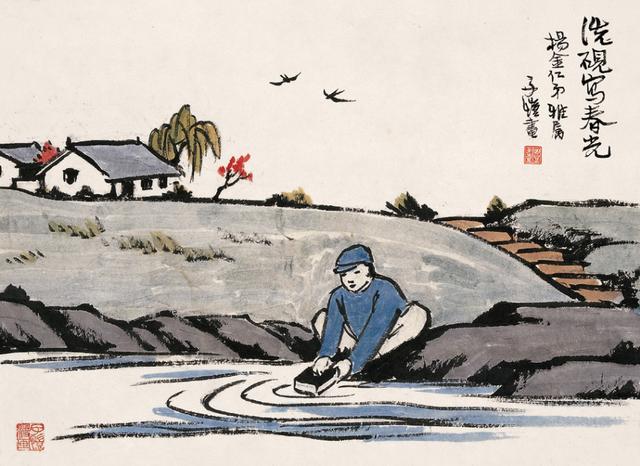

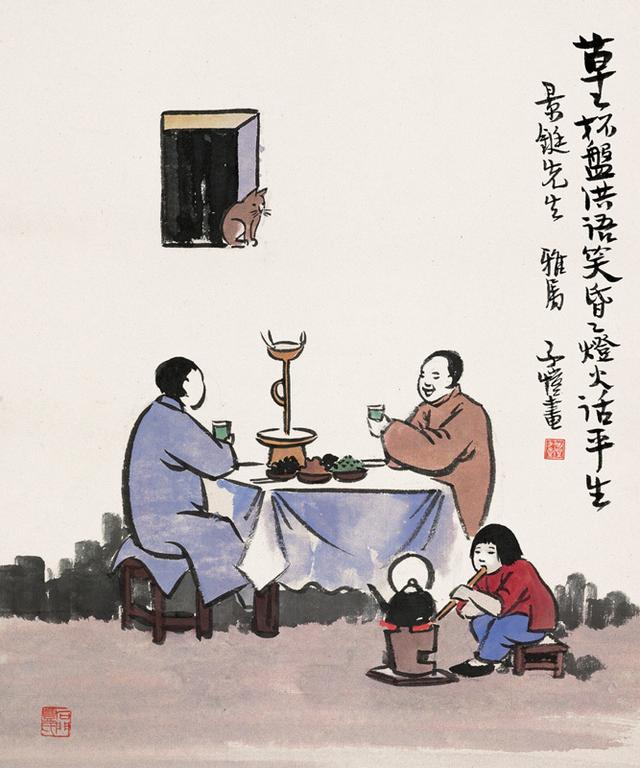

护生画集之一

1942年,弘一在泉州圆寂,时年62岁。丰子恺神伤之中,他并没有哭,而是在窗下静默了几十分钟。他说:“我敬爱弘一法师,我希望他在这世间久住,但我确定弘一法师必有死的一日。因为他是人,不过死的迟早不得而知。我时时刻刻防他死,同时时刻刻防我自己死一样。他的死是我意中之事,并不出意料之外。所以我接到他死的电告并不惊惶,并不恸哭。老实说我的惊慌与恸哭,在确定他必有死的一日之前早已在心中默默地做过了。”到重庆后,丰子恺为弘一大师画像100幅,分送各地信善,勒石立碑,以垂永久。又写《为青年说弘一法师》一文以示纪念。

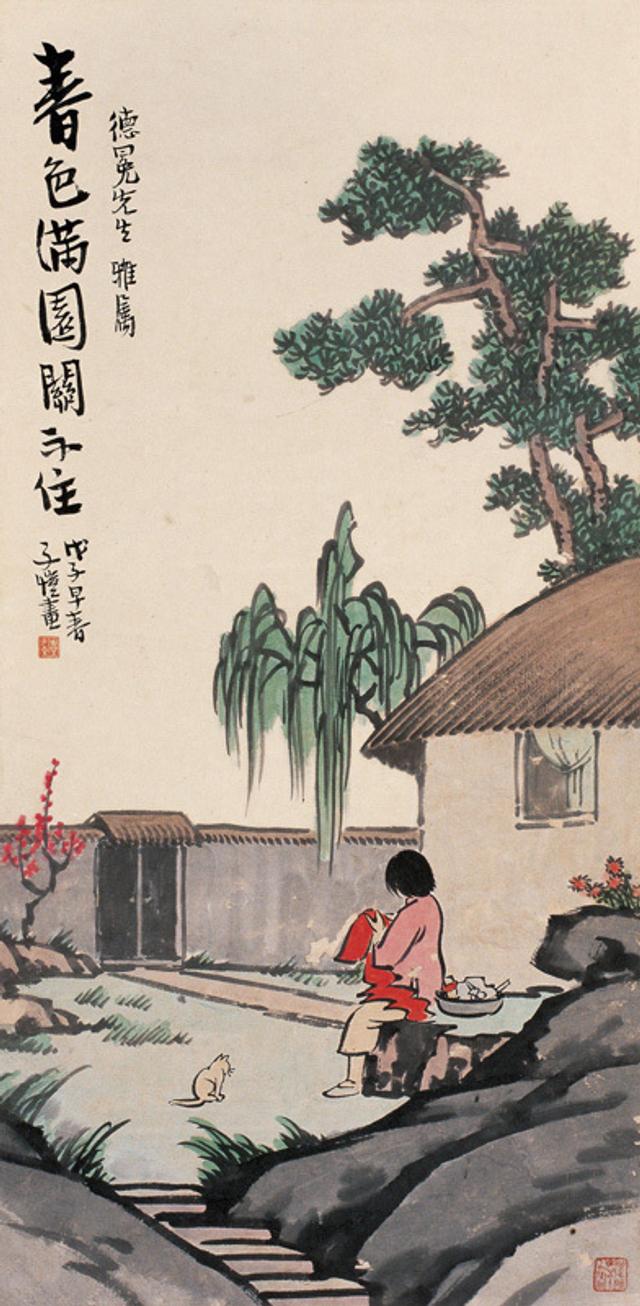

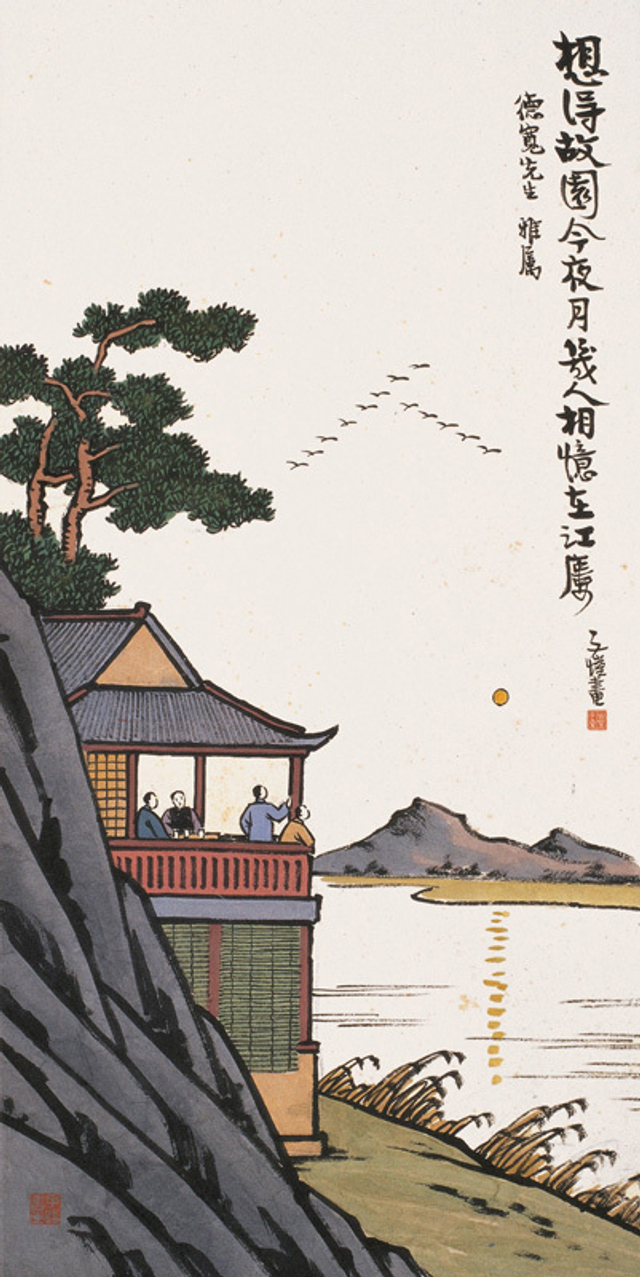

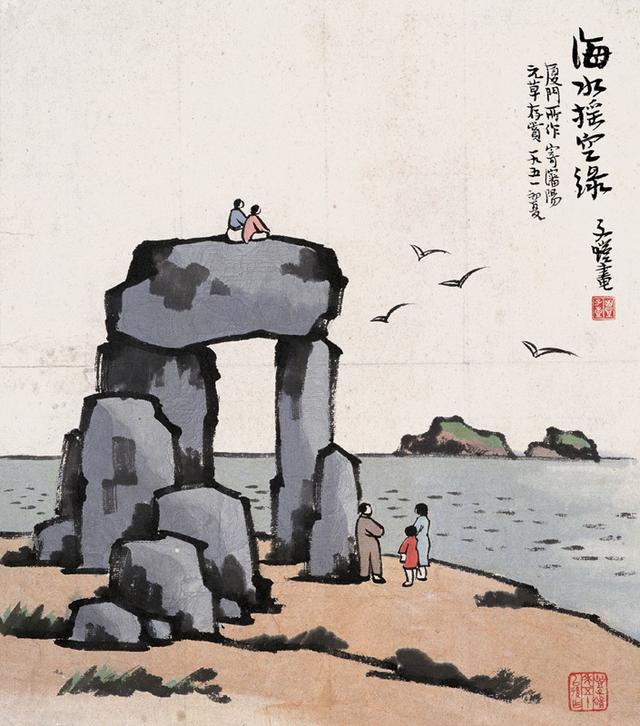

抗战胜利后的次年,丰子恺来到厦门南普陀寺,拜谒了弘一大师故居,看了大师手植的杨柳,不禁感慨万千。他手扶杨柳,神情黯然。回家后就画了一幅画,描写他和广洽法师站在杨柳树下的情景。题曰:今日我来师已去,摩挲杨柳立多时。

为纪念弘一法师,丰子恺不断创作护生画集。在弘一另一弟子广洽的资助下,1950年护生画集第三集70幅问世。1960年至1965年间,第四集80幅和第五集90幅也相继出版。“文革”开始,丰子恺在极端困难的处境中,仍旧苦心作画,悄悄绘成护生画集第六集 100幅,实践了40余年前的诺言。1979年弘一100岁冥寿之际,在广洽的协助下,护生画集第六集100幅终于由香港时代图书有限公司刊印发行,此时丰子恺已经离世四年多了。

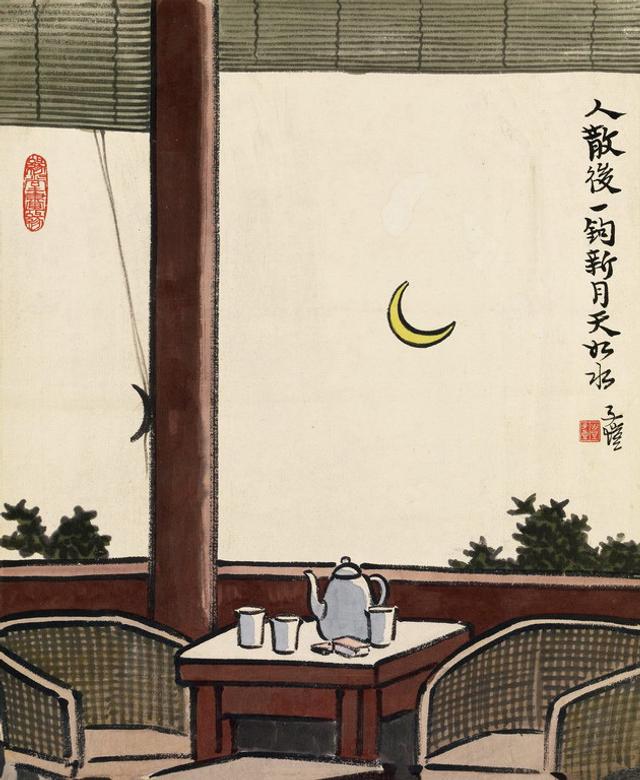

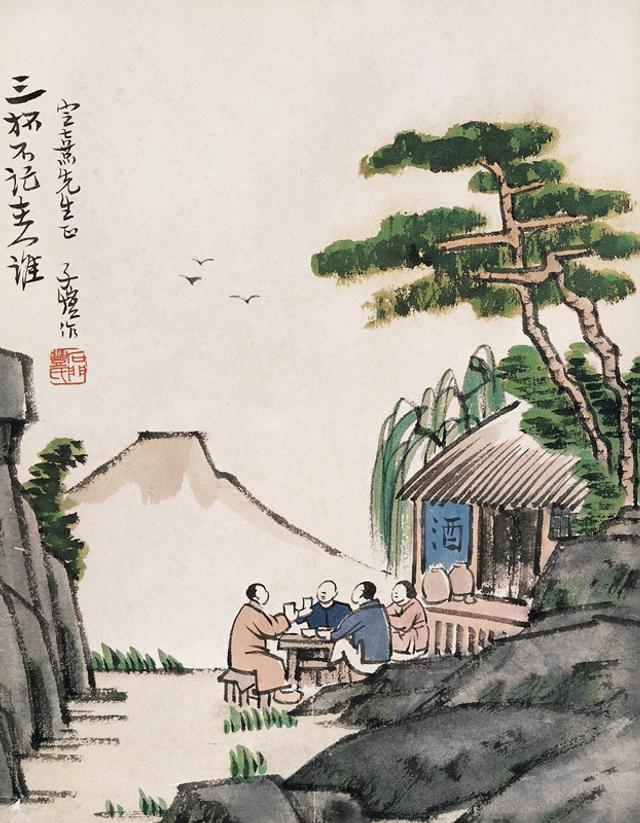

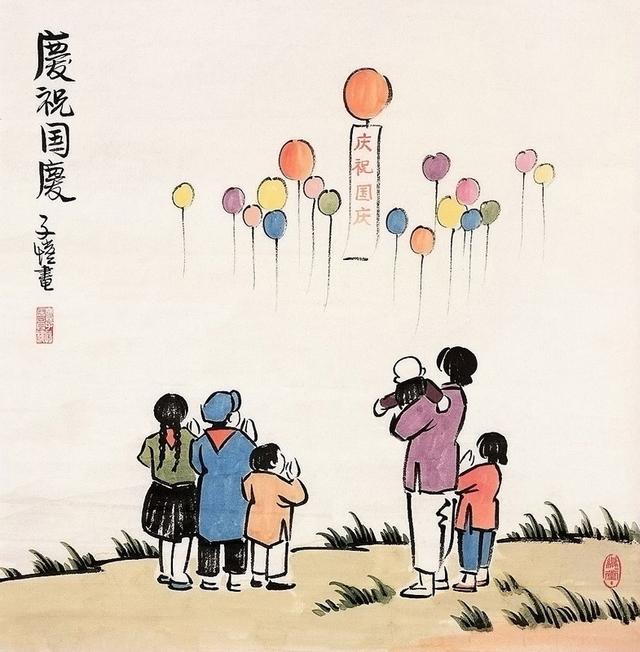

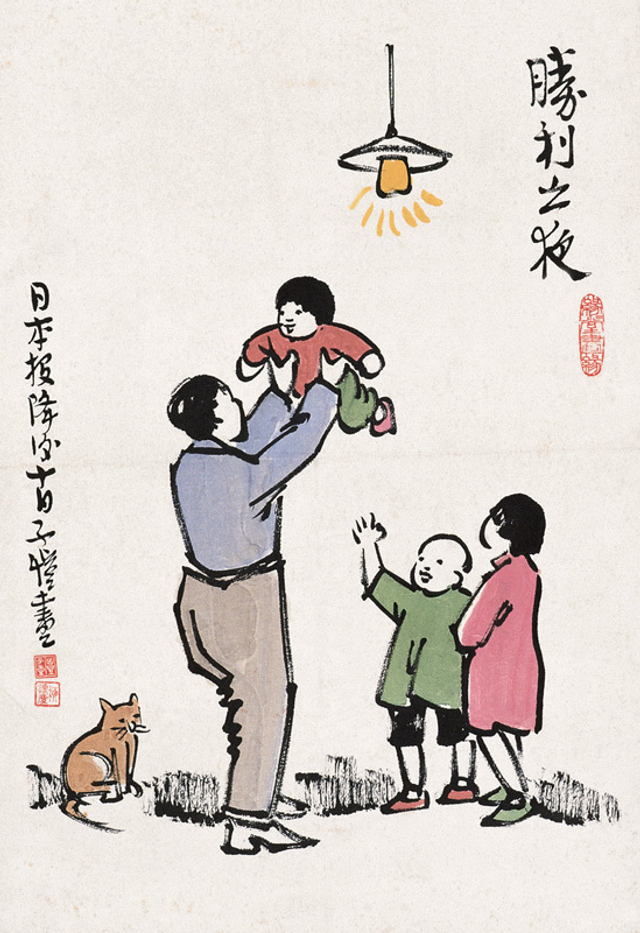

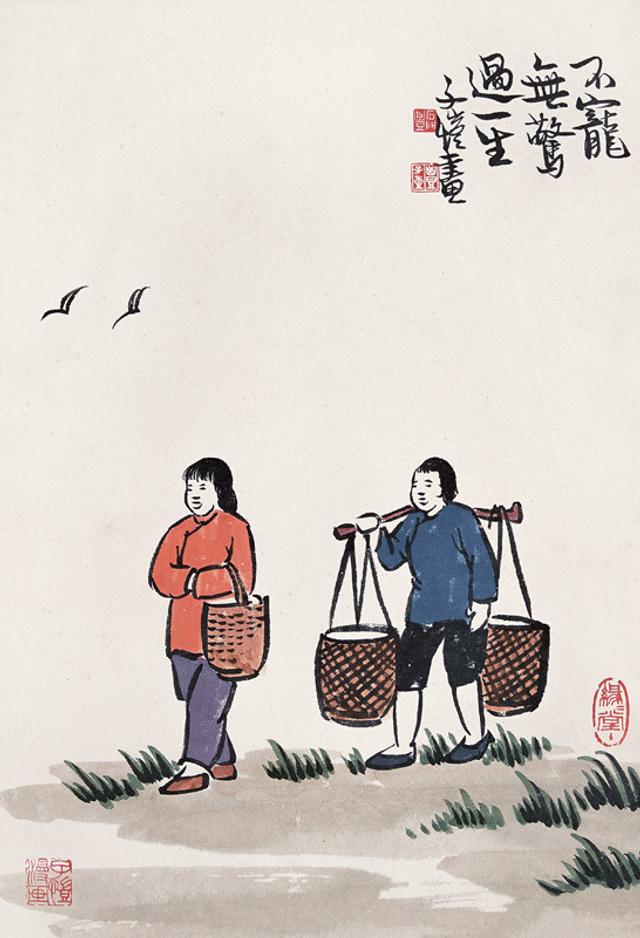

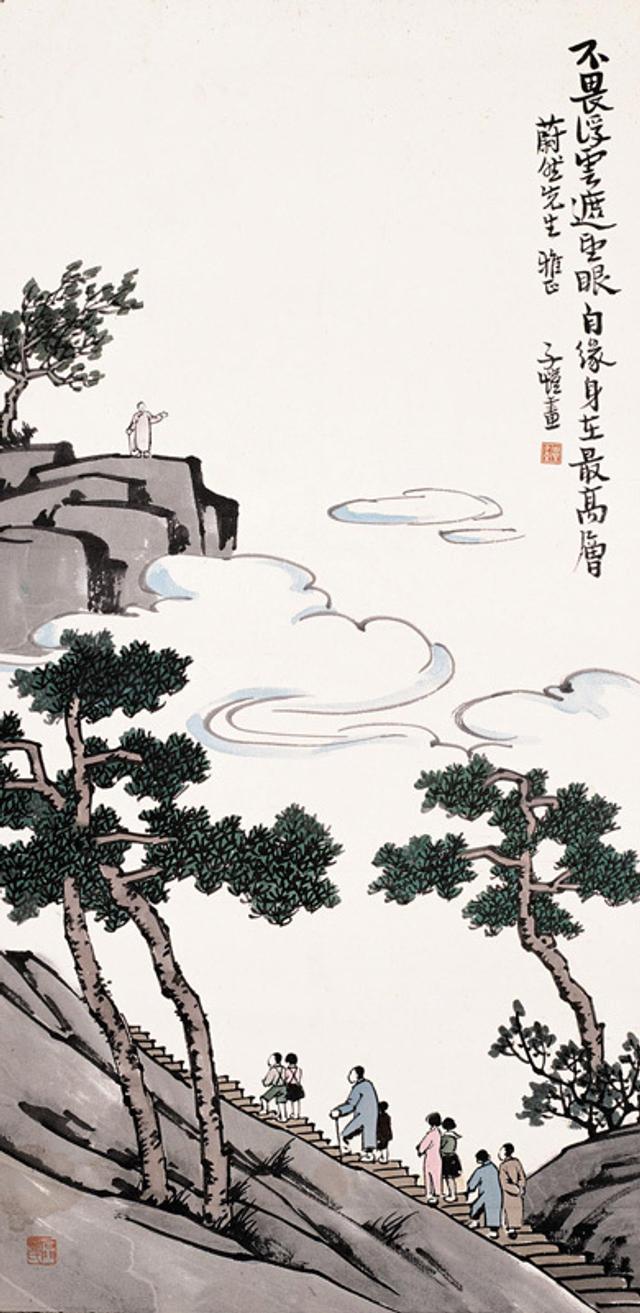

丰子恺作品欣赏

丰子恺一生写了大量有关弘一大师生平及学术成就的文章,今人对弘一大师的了解多来自丰子恺的这些介绍。

新浪收藏参考潘剑冰《最艺术,最民国》,在此向作者表示感谢,另综合新浪博客等内容。