摘要|炎炎夏日已经行至8月了,现代人享受了科技发展带来的福利,空调、冰箱、冰饮等等都是酷暑必备品。那么,注重养生的古代帝王们,又是如何避暑的呢?想知道他们的避暑妙法吗?说不定对处于酷暑煎熬的你有少许帮助呢。

早期铜冰箱|青铜冰鉴镇冷酒

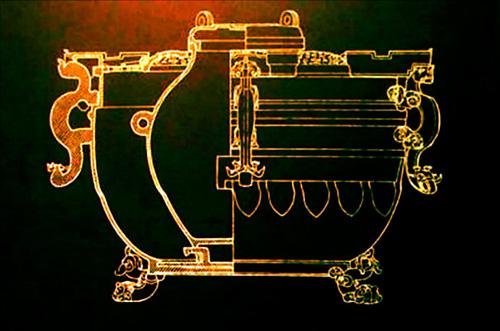

青铜冰鉴是我国战国时代就已发明的“原始冰箱”。青铜冰鉴1977年出土于湖北随县曾侯乙墓中,由铜鉴、铜缶组合而成,缶套置于鉴内。冰鉴的工作原理,是依靠装在鉴内的缶四周的冰块,使缶中的酒降温的。

中国古代,人们喜欢温酒,温酒不伤脾胃;夏季时也嗜喝冷酒,冷酒可以避酷暑。楚国地处南方,盛夏时饮冰镇酒,自然是莫大的享受。

“挫糟冻饮,酎清凉些。”《楚辞·招魂》中的这两句话就是说,夏天饮酒,捞净糟沫后进行冰镇,喝起来清凉味甘,煞是舒服。

冰箱亦DIY|清代宫廷木质冰箱

清代宫廷已经普遍使用以天然冰制冷的木质冰箱,这种器具当时被称作“冰桶”,“洋桶”,是由古代的盛冰容器——“冰鉴”演变而来的。它们一般为木胎,多用红木、花梨木、柏木等材料制成。外形口大底小呈斗状,上面以厚木板为盖,腰部上下箍铜两周,箱的两侧设置便于搬运的铜环,四条腿足为硬木活中的敼腿膨牙做法。足下安托泥,用以隔湿防潮。

清代柏木冰箱 现藏故宫博物院

这种冰箱不仅外形美观,而且结构科学合理,与现代冰箱有异曲同工之妙。箱内一般采用导热性较弱的铅或锡为里,这样既能起到较好的隔热效果,延长天然冰的使用时间,又可以避免融化的冰水侵蚀木质箱体。盖板通常为两块,其中一块固定在箱口上,另一块是活板。使用时可将活板取下,先在箱内放入冰块,然后便可以将瓜果、饮料等食物镇于冰上。箱底有小孔,可以随时排放冰水,保持箱内清洁;箱盖则雕有镂空的通气孔,用于散气通风,在保鲜食物的同时,亦可借助里面排出的冷气降低室内温度,进而起到“空调”的作用。

由于木冰箱的成本较高,使用场合主要限于宫廷和上层权贵之家,因此流传至今的实物并不多见。

中式瓷冰箱|掐丝珐琅冰箱

故宫博物院收藏的冰箱同样为数不多,但其中一对清代乾隆年间的掐丝珐琅制品,却独具特色。

这对掐丝珐琅冰箱大小、形状完全相同;每件箱重102千克,高45厘米,上下均呈正方形,其中口部边长72.5厘米,底面边长63厘米。箱体为木胎、铅里,表面均采用掐丝珐琅工艺。盖面和箱体四周为缠枝宝相花纹,底面为冰梅纹饰,色彩艳丽,工艺十分精湛。盖的边缘采用鎏金工艺,并饰以“大清乾隆 御制”款。箱底一角留有一个圆形小孔,盖面则有2个铜钱状通气孔。箱体两侧共有4个坚固的双龙戏珠提环,造型别致美观,便于搬运抬放。此外,每件冰箱还配有一个高31厘米、重21千克的红木箱座,四角包镶兽面纹饰,座的造型与工艺同样别致、精细,与安放其上的冰箱浑然一体。

蛇皮挡热气|便携式降温神器

除了用冰块、扇子,还有一降温“神器”,就是“龙皮”。这“龙皮”,据史书上说,一取出来,四周立即清凉下来,颇有降温之效。

这“龙皮”可以随身携带,也就是说皇帝走到哪儿,哪儿就成了空调房。放到如今,要找到一种可以随身携带,且不需要充电,还随时可以降温的物件,对一般人来说,恐是想破了脑袋,也找不出来。

这“龙皮”究竟为何物,史无记载。当然,不可能有真实存在的龙,来供皇帝降温。照常理推测,这“龙皮”,应该是某种动植物的表皮。而在古代,不管是神话还是现实中,能被称为龙的,也只有大蟒蛇了。

所以,皇帝所谓的“龙皮”,照多数人推测,应该是大蟒蛇的蛇皮。这种蛇皮,透气之余,还能降温。而且,蛇是冷血动物,这蛇皮摸上去也是清凉的。大蟒蛇的皮,面积大,可以做成帘子。把帘子放下,在四周围起来,也就成了一个小型的“空调房”。

可见,“龙皮”听着挺玄乎,但说白了,也就是蛇皮。皇帝上朝,把四面的蛇皮放下来,就把热气阻隔在外了。或者,皇帝游园子时,若是累了,往亭子里一坐,而宫女们则取出大蟒蛇的皮所制成的帘子,从四面放下来,也就是把亭子间变成“空调间”。

蛇皮清凉,在夏天确实可以阻隔热气,还能降温。不过呀,蛇皮要大到能做成帘子,非大蟒蛇不可。而且,宫中的“龙皮”,肯定在数量上也不少。要在全国找到这么多的大蟒蛇,制成帘子,也只有皇帝有这个能力了。

一般人家,用竹子编成的帘子来降温,才是常态。

夏日住凉屋|能制冷的唐代空调房

唐宋时期,避暑纳凉已成为皇家宫廷、高官显贵夏季生活中的一个重要内容,其避暑方式也十分奢侈。唐代时,皇帝在宫廷中建有专供避暑用的凉殿,殿中安装了机械传动的制冷设备。这种设备,采用冷水循环的方法,用扇轮转摇,产生风力,将冷气传往殿中。同时,还利用机械将冷水送向屋顶,任其沿檐直下,形造水帘,激起凉气,以达到消暑之目的。这种制冷设备利用自然水冷,具有较高的降温能力。

吃喝也消暑|古代冰淇淋

北魏时奶制品就很多,《齐民要术》载有各种各样酥、酪做法。到唐朝,就做成“酥山”了,像一个巨大的奶油蛋糕,不过天冷才做,没说到夏天加了冰再吃。元朝陈基说:“色映金盘分处近,恩兼冰酪赐来初。”这冰酪,与乳糖真雪相似吧。

南宋杭州街头还有很多暑汤冷饮:甘豆汤、豆儿水、香薷饮、椰子酒、漉梨浆、卤梅水、姜蜜水、木瓜汁、沉香水、荔枝膏水,虽然没加“ 雪泡”、“冰雪”字样,但不加点冰块,恐怕也说不过去。

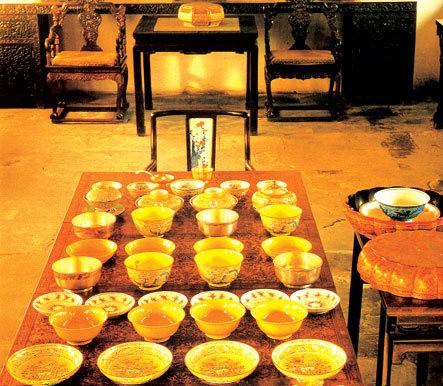

夏日小甜点|慈禧太后爱吃冰镇消暑小吃

金易先生所著《宫女谈往录》书中,宫女何氏对慈禧太后夏日在颐和园消暑有这样的叙述:“宫里头出名的是零碎小吃,秋冬的蜜饯、果脯,夏天的‘甜碗子’。‘甜碗子'是消暑小吃,把新采上来的果藕芽切成薄片,用甜瓜里面的瓤,把籽去掉和果藕配在一起,用冰镇了吃。把青胡桃砸开,把里头的带涩的一层嫩皮剥去,浇上葡萄汁,冰镇了吃。”由此可见清宫夏季用冰之一斑。

帝王必备凉宅|各地的避暑行宫

在中国古代,皇帝喜欢在夏天去行宫避暑,凡是皇帝、后妃所在之处,必须在夏至前搭好脚手架,高过殿顶,顶上用苇席铺好。天棚虽然破坏了宫殿的美观,但它起到了隔热作用。皇帝、后妃的寝宫夏季门上安装竹帘,以防蚊蝇。后妃出去散步,宫女太监都要为他们提着熏香炉驱蚊蝇。扇子是皇帝、后妃必用之物,宫扇、 团扇、羽毛扇、折扇等等,应有尽有。

【清帝行宫】:承德·避暑山庄 山村野趣,无暑清凉

避暑山庄是清朝皇帝为了实现安抚、团结中国边疆少数民族,巩固国家统一的政治目的而修建的一座夏宫,历时89年建成。分宫殿区、湖泊区、平原区、山峦区四大部分。

【唐太宗行宫】:铜川·玉华宫 隐于山涧,不知暑热

玉华宫位于今中国陕西省铜川市,是唐朝初期兴建的“离宫”之一。始建于唐高祖武德七年(624年)五月,原名“仁智宫”。建筑范围仅限于当时的凤凰谷。唐太宗时在原仁智宫的基础上继续扩建。于贞观二十一年(647年)完成。

【康熙行宫】:五台山·菩萨顶 参禅悟道,心静则凉

五台山台麓寺、康熙行宫位于山西省五台县,位居中国四大佛教名山之首,被称为“金五台”,被认为是文殊菩萨的道场。它是世界佛教五大圣地之一。

【乾隆行宫】:木渎古镇·虹饮山房 浓荫绿水,林风清幽

木渎在苏州吴中,乾隆爷六下江南却要次次居此,龙心愉悦,风景必不能差。木渎镇位于江苏省东南部,苏州古城西部,地处太湖流域,是江南著名的风景名胜区,素有“吴中第一镇”、“秀绝冠江南”之誉。

新浪收藏综合信息时报、人民网等内容。