摘要|在中国,有两座故宫博物院,一座在北京,一座在台北。它们远隔千里,然而,它们却一脉相承。与偌大的北京故宫有所不同,台北故宫尽管展厅袖珍玲珑,但实际上珍藏着60余万件的绝世珍品。由于历史遗留问题,台北故宫的这些藏品迟迟不能来大陆展出。今年恰逢故宫博物院建院90周年,我们就来带大家看一下台北故宫的这些珍品。

翠玉白菜|台湾人气最高的文物

说起台北故宫的馆藏,估计不少人会首先想起“翠玉白菜”。在民间传说中,它与清末的宫闱纷争、八国联军侵华等秘闻和大事件纠结在一起,被传得神乎其神。

一九二八年爆发了震惊国际的慈禧陵寝盗墓案。该年七月孙殿英率部众荷枪实弹进入清东陵,用炸药炸开了乾隆皇帝和慈禧太后的陵寝,并将陪葬宝物洗劫一空。根据《爱月轩笔记》,慈禧太后陪葬品中有一棵大型翡翠白菜,绿叶白心,菜梗上还刻着一只振翅的蝈蝈,另外还有两只红白相间的马蜂,这棵举世绝品的翠玉白菜从此不知去向。曾经有人说台北故宫的镇馆翠玉白菜就是慈禧的陪葬品,但这种说法没有得到普遍的认同。

台北故宫的这件翠玉白菜与真实白菜相似度几乎百分百,是由翠玉所琢碾而成,亲切的题材、洁白的菜身与翠绿的叶子,都让人感觉十分熟悉而亲近,别忘了看看菜叶上停留的两只昆虫,它们可是寓意多子多孙的螽斯和蝗虫。

此件作品原置于紫禁城的永和宫,永和宫为光绪皇帝妃子瑾妃的寝宫,因此有人推测此器为瑾妃的嫁妆,象征其清白,并企求多子多孙。虽说翠玉这个材质与白菜造型始风行于清中晚期,白菜与草虫的题材在元到明初的职业草虫画中,屡见不鲜,一直是受民间欢迎的吉祥题材。

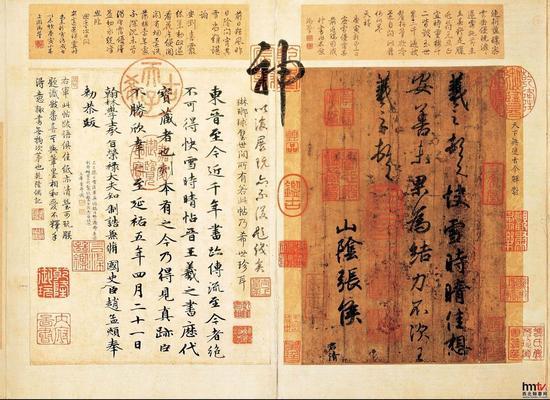

晋王羲之《快雪时晴贴》:书法之美的最高代表

此贴是唐代精摹本,纵23cm,横14.8cm。王羲之写他在大雪初晴时的愉快心情及对亲人的问候,“羲之顿首。快雪时晴,佳想安善。未果为结。力不次。王羲之顿首。山阴张侯”。书迹以圆笔藏锋为主,起笔与收笔、钩挑波撇都不露锋鋩,由横转竖也多为圆转,体势优美。

蒋勋指出,王羲之的书信“没有伟大的人生议论,没有刻意造作的文体风格,没有华丽修饰的辞藻”,出身贵族豪门、历经战乱与政治污浊的王羲之只是平凡书写他的“简讯”,或问候朋友平安,或为大雪初晴而兴奋……而王羲之的‘简讯’除呈现书法之美,也“传述了晋人偏安江左、一清如水的文学风格。”

北宋汝窑莲花氏碗|十吨黄金不换

汝窑瓷器被后人推为“五大名窑”之首,是御用之物。因此工匠不惜成本以玛瑙入釉,釉色显现出天青色,釉面像珍珠一般莹润,纯净高雅,内敛含蓄,绝佳的北宋审美风貌。

还有一则传说是,汝窑的出现与艺术家皇帝宋徽宗有密不可分的联系。一日工匠问皇帝是什么颜色,宋徽宗用手指天,正巧雨过天晴。于是,工匠们便开始烧制这种只可意会不可言传的色彩。

这件莲花碗俯看形如十曲花瓣,为全球罕见的传世珍宝。此莲花碗造型比例适度,器身随花口亦呈十瓣,形似一朵盛开的花朵,凸凹与莲口相衔接,显得格外协调自然,美观大方。

北宋范宽《溪山行旅图》|中国山水画殿堂级作品

在台北故宫,珍藏着三件宋代的巨幅山水画国宝,分别是郭熙的《早春图》、范宽的《溪山行旅图》和李唐的《万壑松风图》。其中范宽的这件《溪山行旅图》是中国绘画史上的一座丰碑。

画中巨峰巍然耸矗,山涧中瀑布直泻而下,峻厚的山峦长着茂密的林木,岩石皴纹历历可辨,显示出一种逼人的磅礴气势。山脚下雾气迷濛,近处大石兀立,老树挺生,溪水潺潺。山路上有旅人赶着驮队走过,人畜虽皆画得其小如蚁,然却真实生动,使人仿佛能听到驴蹄得得之声。

范宽发展了荆浩的北方山水画派,并能独辟蹊径,因而宋人将其与关仝、李成并列,誉为“三家鼎峙,百代标程”。

西周毛公鼎|西周青铜器的典范之作

与中国绘画一样,台北故宫典藏的西周青铜器也是光芒四射。毛公鼎、散氏盘、虢季子盘等都称得上是镇馆之宝。

大名鼎鼎的毛公鼎是在清道光年间陕西省出土的清道光年间在陕西出土,出土后,经多次转手秘藏,抗战时,差点被日军抢走,抗战胜利后才得以回归故宫。毛公鼎在中国古文字和书法艺术上的地位举足轻重。鼎高53.8厘米,铭文中有阳文网格线,这是西周中晚期制铭的习惯。

台北故宫典藏的铜器

稀世珍宝东坡肉

这是台北故宫的稀世珍宝“肉形石”,又被称为“东坡肉”。又被这是故宫所藏“巧作玉器”中,最受瞩目的作品之一。

这块“东坡肉”高5.73公分,是一块天然的黄玉,色峰纹理全是天然形成的,经过精湛的雕工,最后成就出了这样一块让人垂涎的“东坡肉”。人们看上去完全是一块栩栩如生的五花肉块。皮下肥瘦相间、肌理清晰、毛孔宛然。无论是色彩还是纹理,都可以以假乱真。人们看到它,似乎都能闻到东坡肉的香味。

这件作品难得的是完全取自天然,同时雕刻技法精湛,令人叹为观止。不愧是价值连城的人间极品。

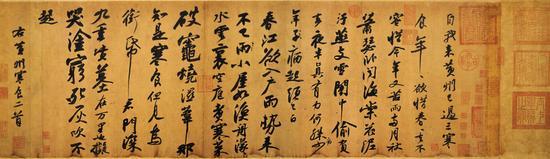

北宋苏轼《寒食帖》|天下第三行书

此帖乃“天下第三行书”,是苏轼因乌台诗案被贬黄州后所作。字里行间随着诗文间的情绪波动有所节奏变化,从点划成字,字连成行,行连成篇。

《寒食帖》和日本很有渊源。《寒食帖》被后人喻为苏东坡最好的作品,作品在乾隆十年被清宫收藏,1860年火烧圆明园后被流到民间,1922年被带到日本,由日本收藏家菊池惺堂收藏,卷后还有近代日本学者内藤虎的题跋。

1923年9月关东大地震,东京都一夕之间毁于火灾,菊池惺堂冒死抢救《寒食帖》,1937年在京都展出,1948年至1949年后由王世杰购得,1950年运到台北,1987年被台北故宫收购。

苏轼书法欣赏

宋徽宗《秾芳诗帖》|独步天下的瘦金体

瘦金体是宋徽宗将前人书法融会贯通之后,独创而成。当时他才20出头,“瘦金”是美其书为金,也以挺劲自诩,赵孟頫这样评价宋徽宗的瘦金体:“所谓瘦金体,天骨遒美,逸趣蔼然。”

明代陶宗仪在《书史会要》如此评价:“笔法追劲,意度天成”。瘦金体的特点是:运笔飘忽快捷,灵动飘渺,笔迹瘦劲,至瘦而不失其风骨,转折处可明显见到藏锋,露锋等运转提顿的痕迹,是一种风姿绰绝的字体。

宋徽宗赵佶经典作品

故宫国宝南迁|一宫国宝缘何纷飞两岸

故宫只有一个,它坐落在北京的紫禁城。1924年,末代皇帝溥仪出宫,翌年故宫博物院宣告成立,开辟铜器、书画、瓷器等陈列室供人参观,平民百姓才得以眼见秘藏深宫的稀世奇珍。

抗战爆发后,为了保护国宝,故宫开始了举世闻名的“文物万里大迁徙”。从1933年至1944年,故宫1.3万余箱书画、铜器、瓷器、玉器精品及图书善本历经11年,行程万余里,一迁上海、二迁南京、三迁西南大后方。每一迁都惊心动魄。“万里大迁徙”后的文物保存完好,创下了世界文物史上的一个奇迹。故宫博物院在危难中保护了国宝,中国人民在危难中维护了国宝的尊严。

直到1948年,故宫的国宝仍在祖国大陆,分别藏于北京和南京。当年底,国民党在南京的统治已是岌岌可危,有人主张将文物迁台。

很快,国民党政府行政院院长孙科签发了批准文物迁台的文件,文物分三批始由南京迁往台湾。首批由 “中鼎号”军舰运载, 都是顶级国宝,包括故宫博物院的皇家收藏、中央研究院历史语言研究所的安阳殷墟出土文物、中央图书馆的宋元古籍以及中央博物院筹备处的大批珍贵文物。其中60箱重要的外交档案和国际条约文本也随“中鼎号”前往,内有著名的《南京条约》。

蒋介石带去台湾的宝贝

1949年元旦过后,国民党政府加快了文物迁台的步伐,包租了招商局的“海沪号”用以抢运第二批文物,共有3502箱,是迁台文物中最多的一批。这批文物中包括为数众多的善本书。这些书原本都是摆在书架上,参与人员钉制木箱、建立目录,忙了两个月才把它们整理好。这其中包括著名的文渊阁《四库全书》。

1949年1月29日,“昆仑号”满载第三批文物从下关起航了。1248箱国宝中包括蜚声海内外的王羲之《快雪时晴帖》。 三批文物总体数量上虽然只有存放南京文物的1/4,但多是精品中的精品。

这些国宝迁往台湾后,几经腾挪, 1957年在亚洲协会的赞助下,在仓库之外建一小型陈列室,公开展览。1961年,台湾“行政院”决定在现址即台北市士林区外双溪建设新馆,1962年6月奠基,1965年落成。新址为纪念孙中山先生百岁诞辰,命名为“中山博物院”。同时,台湾当局的“行政院”公布了“国立故宫博物院”临时组织条例规程。

1965年11月12日,台北故宫博物院正式开馆。至此,辗转漂泊30多年的文物终于安顿下来。也正是由这一天开始,中国有了两个故宫博物院。台北故宫博物院比北京故宫博物院晚成立40年。

新浪收藏综合北京青年报、华夏时报、广州日报等媒体报道