摘要|近日,网络小说改编的电视剧《盗墓笔记》播出,首播单集播放量一天内即破亿。原著小说中的人物遁地潜海找古墓,各种情节将“盗墓”这个行当渲染得非常刺激。按照原著说法,“斗”即为古墓。所谓“下斗”,意思就是进入古墓,展开探险。那么真实的“下斗”又是什么样呢?说考古是挖宝或者鉴宝,这是常见的“误解”。考古学,是寻找、提取和分析古代的物质遗存,以及附着其上的各类信息,来试图还原古代的社会历史情况。

图为《盗墓笔记》剧照

考古学,干嘛的?

打一个通俗的比方,考古学家做的,是给逝去的历史出具“死亡证明书”,重建已经消失的生活。

对考古人来说,遗址里的东西值多少钱没那么重要,重要的是它传递出的信息。“辨别真伪、判定年代,这只是我们考古工作的一小部分。”,出土的文物是了解过去的线索,考古人通过一整套提取、分析技术,按照一套理论体系,来试图勾勒一整幅当地、当时社会生活的图景。比如,这些人达到了一 个怎样的生产力水平,形成了怎样的组织结构,具有怎样的饮食习惯……

除了研究出土文物,考古学专业学生必做的一件事,是进行田野考古。顾名思义,就是到实地进行考古发掘和调查。

和盗墓一样刺激吗?不,更多时候,这活儿考验的是耐心。

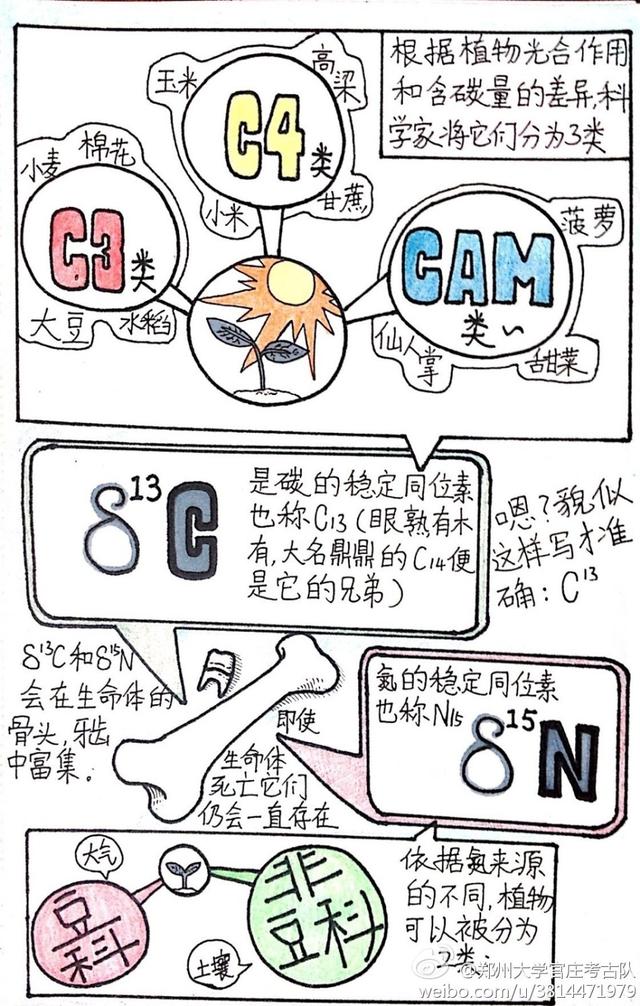

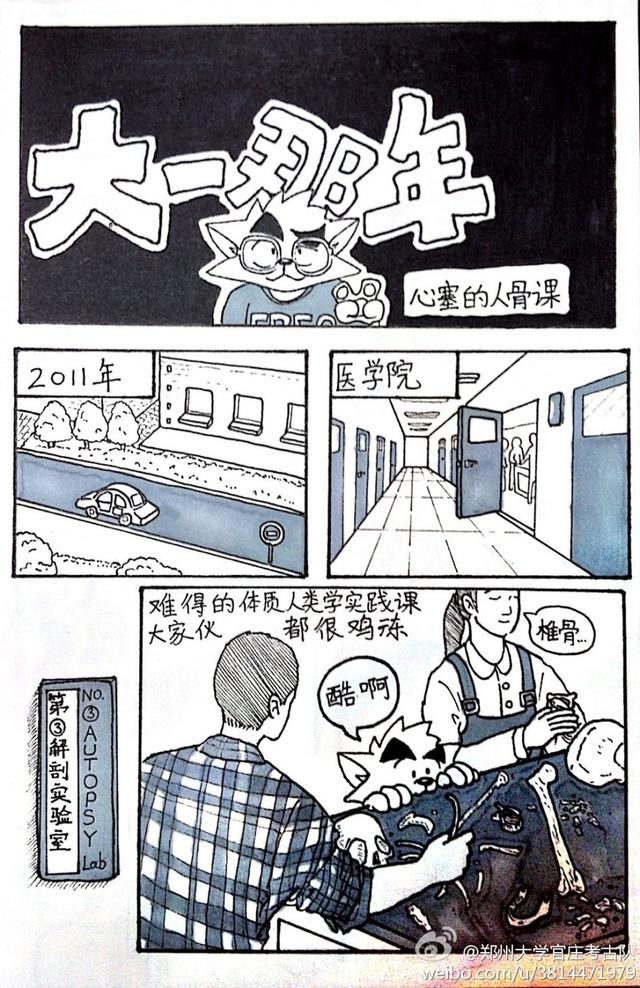

考古女生漫画考古日记

小说中 主人公上天入地找古墓

真相是 不主动挖墓是考古行规

三叔拿着地图,找到一处,用手捻了捻土

,又拍拍地面,说:“这底下埋得太深了,估计得下铲子”。吴邪立刻纠结起来:“不行,你们这样会破坏古墓的。”

备受关注的网络季播剧《盗墓笔记》主角一行终于在土层上敲敲打打之后,打开了通往古墓的路。

原著小说中,主人公遁地潜海,在一座座古墓中寻找无价珍宝,但真实的考古与此截然不同。现实世界中,大部分考古工作对象是古代遗址,比如一段古城墙的墙基、废弃河道淤泥中的一艘木船、散落着无数碎瓷片的砖窑等。

“不主动发掘坟墓”是考古行业一项不成

文的行规,一方面“死者为大,心怀敬畏”的传统观念还在影响我们,另一方面以目前技术水平,发掘简单保护很难。中国最后一次官方主动发掘帝陵,是上世纪50年代北京“明十三陵”中的定陵。当时考古部门首要目标是永乐皇帝,但朱棣的长陵规模太大,就转而拿朱翊钧的定陵“练练手”。结果打开墓门,考古人员还没平复恢弘地宫给他们带来的激动,陪葬的大量古字画、丝织品就迅速氧化,眼看着色彩一点点褪去而无能为力。“秦始皇陵的兵马俑如此,南京南唐二陵的壁画也是如此,到现在还在采取措施减缓壁画一点点褪色。”一位考古专家说。

考古人不主动“挖墓”,他们还要收拾盗墓人留下的“烂摊子”。

“我们现在的考古,基本都是被动发掘。”西北大学文化遗产学院院长陈洪海说,光是配合基础建设或者突发性事件的抢救性发

掘,就已经让专业人员和专业机构疲于奔命。

如果施工队在施工现场碰到古墓,考古人员就要扮演“救火队”角色,得对古墓进行发掘、清理,将出土文物放置在博物馆或者其他文物保护部门。不然,挖掘机会毁掉一切,难觅痕迹;古墓的随葬品也可能流入文物贩子手中。

盗墓者总是比考古人潇洒。他们打了个盗洞,挑拣了值钱的东西就离开。考古人不行,他们要赶在古墓被彻底破坏之前进行发掘、整理和记录,把历史留下来。

“现在的文物保护技术还跟不上,贸然

改变文物所处的外在环境,它们可能就会毁掉。而且,任何一种挖掘,在某种程度上都会带来破坏。我们考古人的理念是,能不挖就不挖,能少挖就少挖。”“我们现在做的,绝大多数都是抢救性发掘,主动发掘非常少。”西北大学文化遗产学院院长陈洪海说,考古学,是寻找、提取和分析古代的物质遗存,以及附着其上的各类信息,来试图还原古代的社会历史情况。

说考古是挖宝或者鉴宝,这是常见的“误解”。

小说中 洛阳铲堪称盗墓神器

真相是 现在考古专家也用它

考古人有两把铲,洛阳铲和手铲。发掘现场不能贸然上什么挖掘机、起重机,还是人工挖掘为主。

洛阳铲用于探测地下土层的土质,以了解地下有无古代墓葬。据传,洛阳铲为中国河南洛阳附近农村的盗墓者李鸭子于20世纪初发明,并为后人逐渐改进。最早广泛用于盗墓,后成为考古学工具。

洛阳铲是考古工作中最常用最有效的。古代没有今天意义上的考古学,而叫金石学,研究暴露在地表上的碑铭文字、青铜器物而已。直到近代,才从西方传来了现代意义上的考古学,但刚刚出道时,考古人员经验不足,就只好去请教盗墓贼。

不过,陈洪海笑言:“这个学科越来越不像文科了。”在寻找地下文物时,考古人也会动用最为先进的科技手段,比如航空遥感、核物理探测。为了了解挖掘出来东西的内部结构,有时还要做X光透视、CT检查。

如果进入西北大学文化遗产研究与保护技术

教育部重点实验室,你就真的要感慨,这也太“高大上”了吧!实验室里有扫描电镜、X-射线衍射仪,三维 扫描仪、实时厘米级精度测量性GPS和超景深三维显微系统等仪器。“我们考古人也是有高端的技术手段和仪器设备的。”陈洪海说。

小说中 “粽子”“尸蹩”好可怕

真相是 二氧化碳才是终极杀手

《盗墓笔记》中出现了各种危险生物,如被称为“粽子”的僵尸、以尸体为食的尸蹩、护卫古墓的血尸等,情状可怖却让读者们欲罢不能。

“说白了,墓葬就是古人在地上挖一个坑,把东西放进去,若干年后你把土刨开,把东西取出来。之所以神秘,是因为你和古人相隔时间太久,他的做法你不理解,未知就会产生恐惧,这种心理就给小说家发挥创造了机会。”南京市博物馆工作人员王涛说。

王涛曾参加过南京江宁上坊东吴大墓的发掘,这座迄今发现的最大六朝墓由前后两个墓室组成,一米八的小伙子能在里面奔跑。

王涛告诉记者,挖掘时一点点把封门砖拆下来,由于已经通风很长时间,也没有什么异味。拆完后,就进去慢慢清理,把碎瓷片收集回去慢慢拼接。王涛 表示,盗墓是“不走正门”的,从墓室上开一个口人就钻进去,由于墓室内部氧气稀薄,二氧化碳浓度高,所以盗墓贼必须手脚麻利,很多都是捞一把就走。要是待 久了,或稍有滞留就会缺氧昏迷。

小说中 墓室一角点根蜡烛防不测

真相是 有考古人员会上“定魂香”

在盗墓小说《鬼吹灯》和《盗墓笔记》中,都有盗墓者入墓穴倒斗,必先在墓室东南角点上一支蜡烛,若蜡烛不灭则可将陪葬品带出,若蜡烛灭则速速退出不可造次的描写。

王涛介绍,在对墓葬进行考古前,考古人员也会进行一些仪式,比如有的人会点上一炷香。“这不是搞迷信,因为考古工作需要心情冷静,手脚麻利,所以往往点香,是为了平复自己的心情,让自己静下来。”

王涛告诉记者,也有经验丰富的考古专家,能够直接进入状态。可如果带着毛毛躁躁的情绪下去,很容易磕着、碰着、打翻什么,那就是在添乱。

考古学,难就业?

陈洪海告诉记者,西北大学文化遗产学院每年考古学毕业生中,硕士将近50人,博士5到8人,而这一规模在全国所有开设考古学专业的院校中,已经排在前列。

“从人数上看,考古学是个小学科,设有考古学专业的学校也少。如果从高校培养能力和国家文博事业对人才需求角度来讲的话,其实考古学人才,是供 不应求的。”陈洪海分析说,按道理来讲,考古学毕业生就业没有问题。但实际情况是,一些学生毕业后确实难找工作,出现了“很多单位缺人,很多学生不好找工 作”的现象。

考古学的对口专业,主要是博物馆和考古研究所。而这些单位大部分属于全额拨款的事业单位。随着事业单位编制收紧,一些文博单位招收应届毕业生数量也随之缩减,学生只能边干边等“编制”;而一些基层事业单位急需专业人才,但从名校毕业的学生,可能又不是那么愿意去……

硕士毕业于南京大学考古学专业的黄督军,现在在博物馆工作。他也给记者进行了详尽分析:“考古学专业毕业,找一个对口的工作是不太容易的。不过,男生比女生找工作要简单些。目前省一级文博单位已经要求博士学历,地市一级也至少要研究生学历,本科毕业只能转行或读研。”

如果转行的话,“你会发现你的专业就是个悲剧”。黄督军说,企业不了解考古学,看到这个专业可能直接拒绝;如果要报考公务员,也只能选择“不限专业”的岗位,真正面向考古的岗位“少之又少”。

考古学,很有爱?

尽管如此,记者采访的几位考古专业的学生,都对这个专业“爱的深沉”。

刘男给记者发来了一条“段子”,这段子调侃了考古人的状态:“文能提笔写报告,武能拿楸收稀泥。单手可以打探铲,双眼能够断水平。……进可墓里清尸骨,退能室内修复齐。风餐露宿家常饭,野外方便不稀奇……”

黄督军坦言,考古最辛苦的地方就在于需要野外工作,有的地方甚至无法洗澡,每天顶着烈日在野地发掘。“蚊虫还算小事,有时遇到泼皮无赖,甚至还有盗墓团伙和黑社会阻挠。”据他了解,一些在国家级单位工作的考古人,虽然户口和家在北京,但人却常年在外。

听起来,好像挺辛苦。不过刘婷说,除了辛苦,更多的是“有趣”。“我们当时去山东东平陵发掘,这是一个汉代的建筑基址,我们挖到了当时的路面还有柱础石,你就可以想象,自己在汉代宫殿里行走的感觉。”

“如果对考古感兴趣,你遇到任何困难都会甘之如饴。”在黄督军看来,考古如同奇遇。“曾经有一座古墓,墙壁上写着:墓有重启之日,人无再少之 颜。后面文字大意是,墓主人知道千年后自己的墓穴会被人打开,希望看到这些文字的人将他的骸骨埋葬。”这仿佛与古人隔着时空对话。

还有一次,他们在长江边的一个村子里挖掘到许多宋代的水井,从一方墓志中得知这个村子的居民是北宋末年由中原迁到江南的。“2013年,为了建 设化工厂,整村拆迁。我们考古人员发掘到宋代的水井,记录下了这个古村落的兴起、发展和消失。如今这个村子永远消失了,但在考古学家的档案里,有着关于一 千年前,一群人背井离乡、扎根江南、繁衍子孙的故事。”黄督军说,这是他作为考古人最大的满足。

考古专业,哪家强?

根据教育部2012年学科评估结果,考古学学科整体水平得分排在前五的高校依次为:北京大学、吉林大学、山东大学、西北大学和四川大学。

根据中国校友会网2014中国大学考古学专业排行榜,北京大学排名第一,排名其后的学校分别是南京大学、吉林大学、中山大学、四川大学、南开大学、山东大学、西北大学和郑州大学。

新浪收藏综合