摘要|千手观音造像位于大足石刻宝顶山石窟大佛的南崖,开凿于南宋,经过八百多年的岁月,早已病害缠身。2008年6月,国家文物局批准开展大足石刻千手观音造像抢救性保护工程,将其列为国家石质文物保护“一号工程”。历时8年,千手观音保护工程顺利竣工。6月13日,以“金碧辉煌”的面容重新与游客见面。相对于官方报道的“一片赞歌”,民间收藏和美术界同仁大多对此深抱遗憾,网络上则一片叫骂。那么这个费时费工的修复工程问题倒底出在哪里呢?

现状|八年还原800年前惊世之美

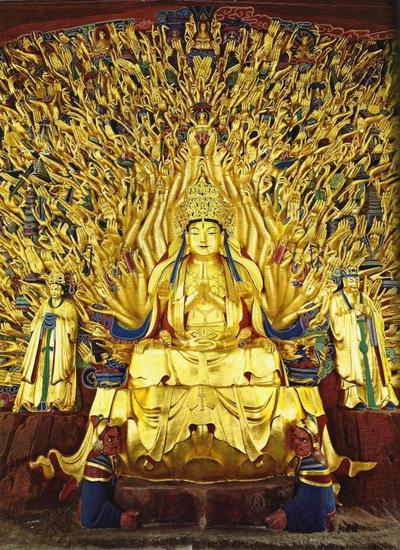

大足石刻千手观音造像高7.7米、宽12.5米,开凿于距今800多年的南宋年间,是中国最大的集雕刻、彩绘、贴金于一体的摩崖石刻造像。根据资料记载,千手观音经历过至少4次修缮。 经过这次最彻底的修复后,现在的千手观音造像如不倒金刚般披着100多万张金箔终于“重现金身”。该项工程采取了金箔层揭取回贴、风化石质加固、残缺石质补型、彩绘清洗等多项修复保护手段。共完成千手观音造像830只手与227件法器的修复,修复面积达222.15平方米,使用金箔超过100万张。中国文化遗产研究院研究员、保护工程项目负责人詹长法表示,经过此次大修,千手观音造像将至少可以延续50年的“容光”。

眼下,800多岁的“千手观音”主尊端坐莲花台,全身金光熠熠,神态庄严雍容、容光焕发,一改往日的暗淡斑驳。佛像身上有耀目的金色,深沉的灰青,厚重的朱红,830只金色手掌层层叠叠地从主尊的左右和上方伸展开来,状如孔雀开屏,闪耀着“世界石刻艺术之瑰宝”的惊世之美。据介绍,千手观音造像位于大足石刻宝顶山石窟大佛的南崖,开凿于南宋,是我国最大的集雕刻、彩绘、贴金于一体的重要代表作品。经过八百多年的岁月,已病害缠身。2008年,“大足宝顶千手观音抢救加固保护项目”被列为国家石质文物保护一号工程,2011年修复过程正式启动。记者了解到,千手观音造像集石质、彩绘、漆层、金箔等多种材质为一体,修复工作极为复杂。

缘起|曾被34种病害缠身:一根手指脱落引发8年修复之路

八年前,千手观音造像上的金箔已斑驳不堪,许多手指都脱落断裂,时间消磨、吞噬着她曾经的庄严和震撼。因千手观音造像集石质、彩绘、漆层、金箔等多种材质于一身,加之受工艺叠加、环境潮湿等因素影响,形成了34种复合病害。1979年,0.25吨块体自然脱落;1985年,一只50千克的手自然脱落。2007年的一天,千手观音一根手指突然脱落,引起了国家文物局对千手观音病害的极大关注。此后,千手观音开始了8年艰辛的修复之路。病害缠身的她,已经到了“先救命、再治病”的危急关头。

“手术”,必须“手术”! 2008年6月,对大足石刻千手观音造像进行抢救性保护,被列为国家石质文物保护“一号工程”。由曾主持修复乐山大佛的中国文化遗产研究院詹长法教授出任项目负责人,国内外120多名专家参与,一场耗时将近8年的千手观音“大修”手术开始了。詹长法说,修复难度之大,国内外罕见。最大的难点,就在“修旧如旧”。詹长法称:因为它已经存在800多年了,实际上我们现在就像对待一个得了病的老人一样。面对这么一个历史老人,我们怎么进行修复,那就是我们应该最大化的保留它的历史信息。如果我们重新把它造的金碧辉煌的,那是创造,不是修复。话是这么说,但结果又是如何呢?从下面两张图片对比着看,确实没有了历史文物的痕迹,成了3D打印的新造物品。

过程|X光机探测不可移动文物 髹漆工艺用在石窟造像上

宝顶山千手观音在整体修复前,已经做了两年的较详实的勘察工作(虽然也有意大利专家表示如果他们做,勘察和修复都需要至少十年以上)。据勘察,本来的修复方案确实是按照“修旧如旧”的理念进行的:首先将缺损病变的的金箔取下,进行清洗、软化和定型处理;然后对里层的石质进行加固(包括加固、脱盐、补型等工序);最后,再将取下的金箔贴回原处。这一方法能最大限度地保持观音的原貌,也加固了内层石质,可谓一举两得。

修复组选了三只不同部位、不同情况的手做实验。遗憾的是回贴的金箔因为长年累月的侵蚀,很快会起翘和脱落,而且由于潮湿,回贴金箔的粘接材料“牛胶”还会滋生白色真菌。这一意外搅乱了原先的修复方案。本来这个时候应该停下来,重新制定一套方案。即使实在无计可施,那么放弃重贴金箔的设想,在对观音进行X光探伤“体检”后,直接针对损害部位进行加固,各个击破,也不失为可行之举。

首先,用粘合性更好的天然大漆代替“牛胶”做粘接材料,砂石观音通体被刷了四层黑色大漆和一遍红色大漆,观音的原皮壳、包浆被全部覆盖。然后,全部改贴亮闪闪的新金箔,据说有一百万张,以至于金碧辉煌。最后,重贴的金箔表面必须重上彩妆。彩绘组苏东黎说“起初,我们看到的千手观音灰土土的,很不好看,而且色彩饱和度很低”。确实,原来的色彩只残存20%,重上彩后当然是100%,靓丽如新了。

最终,借助现代信息技术、3D激光扫描、3D打印、近景摄影、X光探伤、红外热成像扫描等高科技,千手观音的3015只患病手指,一一得以重生,它也顺利完成了所有的“手术”,一扫往日的病容,重新焕发精神,呈现在世人面前。如今的詹长法,会感慨地说,这8年,也是今天的人在与古人“对话”的过程。

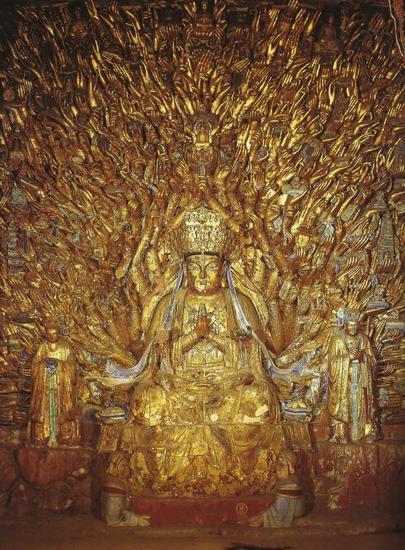

千手观音修复前

千手观音修复后

在这个修复工程中,千手观音修复的主体工艺是髹漆,是制作木质家具的一种工艺。髹漆工艺在中国有着悠久的历史。古代文献中就有许多关于原始漆器的记载。《韩非子.十过篇》说,尧舜时曾用木头作食器,已“削锯修之迹,流漆墨其上”;大禹时代,又把漆器作为祭器,“黑漆其外而朱画其内”,这表明中国早在传说中的尧舜禹时代就已经使用了漆器。而如今,这个髹漆工艺用在了千手观音石雕上。这也许是一种创举吧。工匠先在生漆中加入松节油,刷在千手观音要修复的部位加固;再用生漆、水、青砖灰混合成漆灰,在千手观音的石质表面刷一层“地基”并打磨平整;然后将生漆熬制成熟漆,刷在“地基”上作为“防水涂料”;最后在熟漆表面刷一层由生漆、桐油、朱砂等共同调制的金胶漆,八成干后,才开始贴金。于是,修复团队仅用了7年时间,就完成了外国专家认为需要10年才能完成的修复工作。委实让人赞叹!

修复千手观音的御医

在重庆大足区宝顶山千手观音造像抢救性保护工程现场,有这样一群人,他们历经数载春风秋雨、酷暑寒冬,一直在为这个全国石质文物保护“一号工程”忙碌着,他们就是来自全国各地的“文物修复师”。从2008年前期勘察时的“把脉会诊”,到2011年正式启动修复“实施手术”,他们像“医生”一般抢救着“病入膏肓”的千手观音,他们每个人都“怀揣绝技”,可谓千手观音造像的“御医”。参与千手观音修复的能工巧匠共有70多人,分布在石质修复、髹漆贴金、彩绘、修型等7个组。他们中既有来自科研院所、高等院校等“科班队伍”的专业人士,也有从大足本地发掘出来的民间高手。

51岁的大漆匠人何天喜就是一位大足本地的民间高手,他主要工作是修复古建中的木质构造体。另一位是敦煌研究院研究员段修业,从事了40多年的壁画修复,敦煌石窟有2000多幅壁画都是在他手下“重生”的。不过这次,他是这样做的:“牛胶的弱点就是不耐水,只能用在干燥多风的北方地区。”段修业意识到,要给千手观音“治好病”必须因地制宜。他开始积极寻找更加合适的粘接材料,并促成了用何天喜擅长、在大足地区流传已久的大漆来粘接金箔。

争议|修复用力过猛:金碧辉煌能保持文物原貌吗

此项工程被列为“国家石质文物保护一号工程”,既没有节约成本,也不敢偷工减料,并动用了各种科技手段,数百位各行专家参与其中,前后历时八年。如今修复后的千手观音现身世人,却是以一派“金碧辉煌”的样子出现!既无法将其与南宋造像相联系,也看不出任何古意。相对于官方报道的“一片赞歌”,民间收藏和美术界同仁大多对此深抱遗憾,网络上则一片叫骂。有网友说,“难看之极,不如让当地农民来做……”、“审美观真有问题。应该是修旧如旧。”

这个费时费工的修复工程问题到底出在哪里呢?

中国文化遗产研究院院长刘曙光在接受记者采访时表示,此次修复千手观音,修复工程的团队做了一系列积极探索,“如何保持文物应该有的真实、完整、技术性、可靠性的同时,把古代宗教艺术品特有的魅力保留并再现,我们反复做了很多考虑。”刘曙光说,历代修缮贴金在千手观音主尊面部留下了多层粘贴不匀的金箔,使得千手观音面部“浮肿”。此次修复中揭除了“千手观音”面部约0.3厘米厚的历代旧金箔,所以“千手观音”的“全新”形象其实是南宋建造之初时的本来面目。

“这一次修复是充分调研了历史的史料,虽然可能看上去和人们想象中要保持的那种残旧风韵的格调有一点不同,但是他还原的确实是当时宋代时期千手观音初次建成时的模样,是肯定尊重历史的。”刘曙光说,游客在参观的时候也更可以感受到当年南宋时期,佛教文化盛行的一个场景。

事实上,可以有这样的一个观点:今天我们到底更需要一尊十全十美的、焕然一新的观音,还是一尊有800年历史的观音?如果仅仅为了满足信徒或土豪们的心理要求,或者体现政府的“有所作为”,那么用3D打印技术重兴复制一尊,然后贴金上彩就可以做到,为什么不能留下仅此一尊的原物?我们是不是该思考:历史文物,是完完整整的保留呢,还是贴金粉饰,整出一副傲人的小鲜肉样?

新浪收藏综合