摘要:国内当前最有影响力之一的人文学者北大教授钱理群卖房住进养老院,很多人不免感到震惊,引发了一轮舆论热议,“钱理群卖房养老”与你我有到底有多大关系?许多人在惊讶之余,也不免流露出些许“老无所依”的悲情,我们也不免自问我们普通人年老之后老将何依?老有何依?

文/宋鹏伟

日前,北京大学著名教授钱理群酝酿住进养老院的消息引发社会热议。昨天,记者获悉,钱理 群先生早已卖掉住房于今年6月底入住昌平区一家养老社区,房间100多平方米,每月住宿费大约要2万元。钱老近日首度回应为何入住养老院,他认为自己适合 养老院生活,住进养老社区后,大量时间可用来写作,不用再操心做饭等日常琐事。(《京华时报》10月22日)

解析|钱理群“卖房养老”乃无助下策?

作为目前中国最具影响力的人文学者之一,钱理群卖房入住养老院的消息引发一片哗然,因为在很多人看来,住进养老院是一件悲惨的事情,是子女的不孝,是无助中的下下策。果真如此吗?

显然不是。钱理群夫妇没有子女,但这绝非他住进养老院的主要原因,因为以他的社会地位和 收入水平,居家养老完全没有问题——用每月两万元的住宿费雇两个保姆绰绰有余,完全可以满足其整点吃饭等日常需求。这意味着,住进养老院并非是受生活所迫 的无奈之举,而是一种主动的选择,一点都不惨,甚至可以说很奢侈。在此意义上说,北大教授的养老模式难以复制,费用就是最大的门槛。

观点|养老模式如何抉择?

当然,养老院也有公办、民办和不同档次的分别,只要自身有愿望、子女不阻拦,卖房养老的 模式也并非无法效仿。可见,当前制约老人走进养老院的阻力,绝不仅是钱的事儿,个人观念陈旧和养老机构的不足、不专业也是重要原因。钱理群的举动说明一 点,只要钱不是太大的问题,高端养老机构完全值得托付,甚至是更好的选择,关键是你愿意走出这一步吗?

延伸阅读

别错愕月住宿费2万的养老成本

10月22日《京华时报》报道的北大教授钱理群于今年6月底卖房入住昌平区一家养老社区,每月住宿费大约2万元,再次令舆论错愕不已。

北大教授的“卖房养老”无法复制

有着身份的闪亮,有着导向的走势,北大教授“卖房养老”想不火都难,但是 “卖房养老”的模式却难以复制。

钱理群的养老模式,你学不来

今年7月钱理群要住养老院的消息传出后,坊间除了惊愕,就是哀鸣,为钱先生“凄凉晚景而悲嗟扼腕”钱老的养老模式,我们学不来。

原因|”卖房养老“因何而出?

观念的改变最难,需要很长的时间,但当前的形势已不容继续等待。数据显示,进入21世 纪,我国就迈入了老龄化国家行列,目前正处于老龄化加速阶段,2012年我国65岁以上人口占比为9.4%,2050年老龄人口将达到峰值4.83亿。届 时我国每三个人中就有一个老年人,占全球老年人口的1/4。更重要的是,持续多年的计划生育政策,使得4:2:1的家庭结构在城市中极为普遍,居家养老显 然并不现实。面对空巢老人和失能老人比例不断提高的局面,入住养老院必将是未来主要的养老方式,其专业性优势也是不可替代的。有数据显示,慢性病所致的护 理要求是老年人入住养老院的重要动机之一,慢性病越多越严重,老人的意愿也就越强。显然,钱理群夫人患病后无法照顾二人生活,也是他做出这一选择的原因之一。

北大教授钱理群搬入养老院

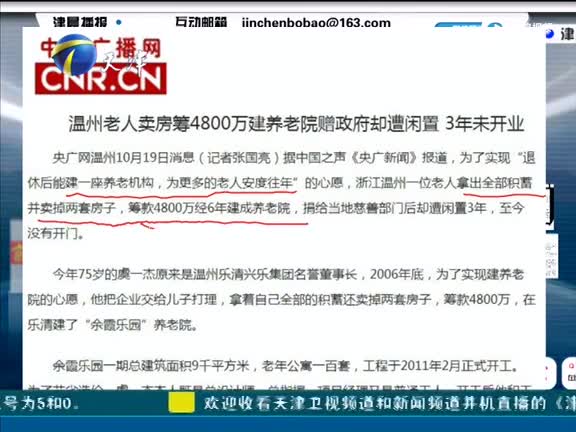

温州老人卖房筹4800万建养老院赠政府却遭闲置3年未开业

在巨大的养老压力下,进入养老院恐怕是未来很多老人必须做出的正确选择,前提是养老机构必须要健全和专业。这就要求,我国应尽快形成公办与民办养老机 构各 司其职的结构体系:对于经济窘迫和失能、半失能的老人,政府要兜底养老,建立类似于低保的补贴制度;对于经济宽裕和完全能够自理的老人,民办养老机构应当 提供不同档次的专业服务,尽可能满足不同老人差别化的需求,从而赢取老人和子女的信任。

当住进养老院成为一种体面甚至主流的选择时,谁还会大惊小怪呢?当人们还难以接受这种未来的养老方式时,钱理群用他的行动表明,这实在没什么大不了的,为什么不呢?

15张

15张

4张

4张