摘要|中国“纪念抗日战争暨反法西斯战争胜利70周年”阅兵仪式,9月3日隆重举行。那么,中国古代大阅兵是如何进行的?

文/倪方六

图:北京大阅兵演练照片

图:北京大阅兵演练照片在古代中国,阅兵仪式属于军礼的一部分,所以历朝历代都十分重视这项活动。这里,从制度、仪式、装备诸方面,介绍一下古代中国大阅兵的盛况。

制度篇

古代阅兵几年举行一次?

——《春秋公羊传》:“五年大简车徒,谓之大蒐”

从史料来看,先秦时阅兵已成定制。记载周王朝典章规制的《周礼》中提到的“军礼”中,便有阅兵一项。《周礼·春官》“大宗伯”条称,军中之礼有大师之礼、大均之礼、大田之礼、大役之礼、大封之礼等五项内容,阅兵属于“大田之礼”。

大田之礼,又称“大蒐”,蒐同“搜”,即田猎活动。大田之礼就是通过田猎活动进行的。

图:周王朝士兵复原像

图:周王朝士兵复原像“阅兵”一词,在先秦时也已出现,大阅兵叫“大阅”。《春秋穀梁传·桓公六年》中称:“大阅者何?阅兵、车也。”《春秋公羊传·桓公六年》中也有类似的说法:“大阅者何?简车、徒也。”

先秦时阅兵的概念较窄,就是检阅士兵,而“大阅”,不只检阅兵力,还检阅战车这类军事装备,与现代大阅兵的含义基本一致。另外,“观兵”、“校阅”、“阅武”,也是古人对阅兵的不同叫法。当年,越据句践卧薪偿胆,打败吴国,又在中原举行了大阅兵,《史记·货殖列传》中即称之是“观兵中国”。

中国在先秦时阅兵已颇频繁。那么,古代阅兵一般多长时间搞一次?除了在类似纪念日时举行的非固定阅兵活动外,古代军礼制度对阅兵的频率有具体规定:一种是“大阅”模式,一种是“大蒐”模式。对这两种阅兵模式的区别,唐徐彦注疏《春秋公羊传》时说得很清楚:“故比车简徒谓之蒐,三年简车谓之大阅,五年大简车徒,谓之大蒐。”

所谓“简”,就是检阅的意思。从徐彦说法中可知,大阅是三年阅兵一次,大蒐是五年阅兵一次。大阅和大蒐都属于大型阅兵活动,但大蒐更为隆重。

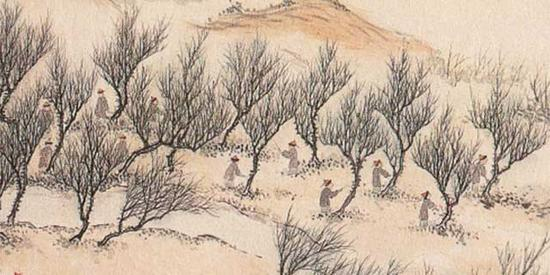

图:古代阅兵现场(图为清朝阅兵现场,郎世宁绘《马术图》局部)

图:古代阅兵现场(图为清朝阅兵现场,郎世宁绘《马术图》局部)春秋时,鲁国曾于公元前534年的秋天,在红这个地方举行大型阅兵活动,《春秋左传·昭公八年》即称作:“秋,大蒐于红”。为何现代阅兵一般在“逢五”、“逢十”之年举行,应该就是“五年大简车徒”这种大蒐阅兵模式的遗俗或受之影响。

古代阅兵一般安排在什么时候?

——《晋书》:“汉仪,立秋之日,自郊礼毕,始扬威武”

古代的阅兵场所,一般称为“校场”或“教场”,古代又称阅兵叫“校阅”,就是这么一回事情。古代阅兵的时间,除了临时安排外,一般安排农闲的秋冬季节。据《周礼·夏官》,周王朝便是十一月阅兵,此即所谓“中冬,教大阅”。

而从《春秋左传》所记来看,先秦诸侯国阅兵似乎以秋天为多。如鲁国大阅兵,一般便放在秋天,桓公六年(公元前706年)、昭公八年(公元前534年)、鲁昭公十八年(公元前524年)的大阅兵,均安排在秋天。

有纪念性或是战争状态下的阅兵,时间则是随机的,可依需要临时确定。如鲁襄公十一年(公元前562年),前来攻打郑国的齐、宋、晋、卫、秦等多个诸侯国军组成的“联合国军”,先后在当年六月“观兵于南门”、九月“观兵于郑东门”。

到了汉朝,年份阅兵固定在“立秋”这天举行。《晋书·礼志下》记载:“汉仪,立秋之日,自郊礼毕,始扬威武……武官肄兵,习战阵之仪。”在汉亡最后一年,即延康元年(公元220年),世袭魏王的曹丕便在这年立秋主持了汉朝最后一次阅兵活动,还“亲令金鼓之节”。

秋冬季节阅兵制度,在汉魏时已成熟,为此后历朝所效仿,成为相对固定的阅兵时间。如隋朝,“军人每年孟秋阅戎具,仲冬教战法”;唐朝,唐太宗“贞观十五年冬十月辛卯,大阅于伊阙”;宋朝,宋太宗“秋九月大阅,与从臣登台观焉”;明朝,明神宗“万历九年大阅,如隆庆故事”……

虽然阅兵是展示军事实力的最佳方式,但古人并不提倡频繁的阅兵,除了花费巨大外,还认为那不是治国之道。《春秋穀梁传·桓公六年》在解释了“大阅”后,紧接着称,“平而修戎事,非正也。”这态度很明确,如果在平常时搞阅兵活动不正常,非正道,与礼制不符。

古代阅兵如何做好安保工作?

——《明史》:“军兵预肃教场”

大阅兵仍是国家级重要活动,不能有一丝一毫的闪失。为防止破坏现场、暗杀最高阅兵官皇帝,历朝历代也都是下“死命令”,确保大阅兵“万无一失”,顺利进行,否则相关官员的下场会很惨。那么,古代阅兵如何做好安保工作?

古代的安保工作本来就很严密,遇到大阅兵这样的大事,安保规格自然要升级。据《宋史·军礼志》,乾道四年大阅兵,护卫宋太宗赵光义的警卫队十分庞大。“本司入阵,马军内摘差护圣马军八百人骑、弓箭、器械,作十六队,于仪卫前后引从,各分八队,队各五十人。”

图:明朝警卫皇帝的特种兵

图:明朝警卫皇帝的特种兵从隆庆三年大阅兵来看,明朝大阅兵安保工作做得十分到位。在大阅兵正式开始前几天,阅兵场所便要“戒严”,时称“预肃教场”。《明史·军礼志》记载:“总协戎政大臣、巡视科道督率将领军兵预肃教场。”从这记载为看,戒严工作由“阅兵总指挥”负责,亲自检查现场,并设有专门的安保机构和官员进行“巡视”。

在出发去阅兵途中的保安,更是一级防卫,三大营官军备好甲胄器杖,将官四人统领马兵二千人跟随皇帝。前往大阅兵现场的官员、工作人员全都配挂“出入证”——腰牌,并统一着装,穿大红便服,提前到达大阅兵现场指定位置,即所谓“关领扈从,牙牌悬带,先诣教场”。

图:大阅兵时,树林中都布满了岗哨(图为清朝乾隆二十八年大阅兵场景,清弘旿绘《阅武楼阅武图卷》局部)

图:大阅兵时,树林中都布满了岗哨(图为清朝乾隆二十八年大阅兵场景,清弘旿绘《阅武楼阅武图卷》局部)皇帝平时出行都有专门仪仗队,但前往大阅兵现场时,则改由靠得住的“锦衣卫”士兵充作仪仗队员。皇帝从车上一下来,就有兵部官员导引入行宫。在阅兵台上的保卫,则由相当于今北京卫戍部队的“京营”将士负责,站在东西侍候。大阅兵结束返回时,安保工作与出发时一样,不能出一丝一毫纰漏。

仪式篇

古代阅兵如何检阅?

——《明史》:“兵部尚书请阅阵,举砲三”

有关古代阅兵的礼仪程序和检阅过程,在信史中多有记载。官编史书上一般设有“军礼志”,记录重要的阅兵活动。这其中,《明史·军礼志》的记载较有代表性,史家以隆庆三年(公元1569年)秋天的一次大阅兵为例,详述了明朝大阅兵的程度和经过。

隆庆是明朝第12位皇帝、穆宗朱载垕的年号。明朝阅兵一般在近郊举行,有时也放在西苑,但没有在天安门(时称“承天门”)前举行过,只是在天安门前列队送迎皇帝前去阅兵。

隆庆二年(公元1568年),大学士张居正“请求皇上亲监检阅”,朱载垕批准了,决定在隆庆三年八月举行,具体阅兵程序和规格,由礼部制定。

图:明朝“御林军方阵”

图:明朝“御林军方阵”明朝阅兵现场总指挥叫“总协戎政大臣”。在正式阅兵的前一天,皇帝要在紫禁城内殿祭告祖宗,行四拜礼。阅兵当天,一大早就派遣官员先到教场祭旗。皇帝则乘专车,从长安左门出宫,经安定门出城,到达阅武门外。

皇帝由兵部、鸿卢寺官员引导,登上将台,发炮三响,预示大阅兵即将开始。“将台”就是现代的阅兵检阅台,上面设置帷幄,皇帝坐于其中。一切准备完毕,兵部尚书前来“请圣上检阅”,再炮响三声,大阅兵正式开始。

现代阅兵不同兵种方阵依次出场,古代也不例外。明朝大阅兵最先受阅的是“马步方阵”,这相当于现代陆军,与现代“列阵走过”不同,马步官军要在现场操练阵法给皇帝检阅。马步官兵表演结束后,接来是“射箭表演”。

图:明朝武士形象

图:明朝武士形象阅兵射箭虽是表演,但得真射,相当于现代的实弹射击,马虎不得。骑兵允许射3支箭,步兵允许射6支箭,即所谓“马三矢,步六矢”。现场有专门的报靶人,射中箭靶,击鼓为号,由御史、兵部官员监视记录,必要时出示皇帝查验。

明朝阅兵方阵中还有“将官方阵”。据《明史·军礼志》,“总协戎政官以下及听射公、侯、驸马、伯、锦衣卫等官,俱于台下较射。”但他们不与其他参阅部队同场展示,而是在现场内东西大厅接受检阅。

在受阅部队和项目全部亮相、结束后,兵部尚书到皇帝面前报告“大阅毕”。此时台下举起号旗,宣布大阅兵结束。

图:古代大阅兵场景(图为清朝乾隆二十八年大阅兵场景,清弘旿绘《阅武楼阅武图卷》,局部)

图:古代大阅兵场景(图为清朝乾隆二十八年大阅兵场景,清弘旿绘《阅武楼阅武图卷》,局部)朱载垕对阅兵的兴趣并不大,明祖宗朱棣才是“阅兵控”。笔者查了一下,仅《明史·成祖本纪》中,便记载了7次大阅兵。隆庆三年的大阅兵,即是依明初阅兵旧例搞的。此后,明朝还举行过多次大阅兵,如万历九年,明神宗朱翊钧便曾举行大阅兵,完全按照隆庆三年大阅兵的规格来操作。

明朝大阅兵如此,那么其他朝代呢?其实也与明朝差不多,虽然在具体内容和细节会有差别,但主要仪式、程序应无二样。

新中国历次国庆阅兵回顾

新中国建立以来共举行过13次国庆阅兵,其中影响较大且最具代表意义的是开国大典、建国5周年、10周年、35周年和50周年的5次大阅兵。

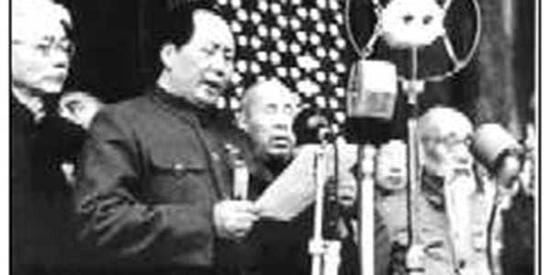

1、1949年开国大典阅兵。这次阅兵活动是中国人民获得解放后第一次军事盛典。1949年10月1日,毛泽东主席在天安门城楼上庄严宣布:“中华人民共和国中央人民政府已于本日成立了。”并亲自升起第一面五星红旗。阅兵司令员朱德总司令在阅兵总指挥聂荣臻陪同下,检阅了受阅部队,并发布了《中国人民解放军总部命令》。随后,聂荣臻率领陆、海、空三军受阅部队的分列式由东至西从天安门城楼前通过。首先通过天安门广场的是年轻的人民海军,随后跟进的是步兵、炮兵、摩托化步兵、装甲步兵、坦克兵和骑兵师。在步兵行进的同时,年轻的人民空军各型战机飞临天安门上空接受党和国家领导人及各界人民代表的检阅。此次受阅官兵1.6万余人,火炮119门,坦克和装甲车152辆,汽车222辆,飞机17架,军马2344匹。整个阅兵历时两个半小时。

2、1950年国庆阅兵。1950年,朱德总司令在国庆阅兵式上发布命令,就朝鲜战争爆发、美军乘机进驻中国领土台湾的局势,要求中国人民解放军做好战斗准备。阅兵式後,首都人民四十万人进行了盛大示威,历时三小时二十五分钟之久才全部从检阅台前通过。阅兵後十九天,中国人民志愿军出兵朝鲜。此次阅兵最壮观的景象是骑兵部队驾驭一千九百匹白马以六路纵队通过天安门广场。

3、1951年国庆阅兵。1951年,第三次国庆阅兵受阅部队最前列的方队是正在军事学院受训的身经百战、功勋卓著的高级军官。本次阅兵中出现了民兵大队,他们是华北老解放区民兵的代表。

4、1952年国庆阅兵。1952年,第四次国庆阅兵,公安部队首次参阅。本次阅兵最为奇特的是,民兵大队的成员来自汉族和多个少数民族,他们穿着五颜六色的民族服装,手里拿著新式武器。摩托化步兵方队乘坐的并不是汽车,而是一百六十辆摩托车,煞是威风。在阅兵部队後面压阵的,是鼓乐齐鸣的军乐团。

5、1953年国庆阅兵。1953年,第五次国庆阅兵,中国人民志愿军代表团出现在天安门观礼台上。该次阅兵仪式上,火箭炮兵方队第一次出现在受阅队伍中,使用的是苏制“卡秋莎”火箭炮。

6、1954年建国五周年大阅兵。1954年国庆阅兵是在全国转入社会主义革命和建设的新时期,第一届全国人民代表大会刚刚结束的形势下进行的。毛泽东主席任命杨成武为国庆阅兵总指挥。受阅部队有军事学院方队,步兵学校方队,炮兵学校方队,工兵学校方队,坦克学校方队,水兵方队,航空学校方队,公安部队方队,野战军抽组的步兵师、摩托步兵团方队,内蒙古军区骑兵五师抽组的骑兵团方队,伞兵方队,高射炮和探照灯方队,炮兵师方队,三轮摩托车方队,航空兵梯队等,共一万零三百八十四人。整个阅兵历时六十三分钟。

7、1955年国庆阅兵。1955年,第七次国庆阅兵。本次阅兵为解放军实行军衔制後的第一次阅兵。部队官兵穿着新制式军服,佩戴军衔、领章,军容焕然一新,使这次阅兵显得格外引人注目。

8、1956年国庆阅兵。1956年,第八次国庆阅兵。本次阅兵是十三次国庆阅兵中唯一一次在大雨中进行的,受阅部队精神振奋势气高昂,令人激动。应邀参加中共八大的五十多个国家的共产党、工人党代表参加了观礼。阅兵部队乘坐的汽车是第一批出厂的国产解放牌汽车。因下雨,人们渴望见到的国产喷气式飞机未能参加受阅。

9、1957年国庆阅兵。1957年,第九次国庆阅兵。国产喷气式轰炸机、歼击机第一次通过天安门上空接受检阅,有的飞机在抗美援朝战争中建立过功勋。

10、1958年国庆阅兵。1958年,第十次国庆阅兵。受阅方队中最引人注目的是解放军在开国後创建的军事学院和步兵、炮兵、坦克兵、工程兵、空军、海军等军事学校的将校学员们。建国十年间,解放军已形成完整的院校体系,是年在院校学习的干部人数比一九四九年增加了十六倍。

11、1959年建国十周年大阅兵。1959年10月1日上午10点,在北京天安门广场,举行了建国10周年阅兵庆典。国务院副总理兼国防部长林彪在阅兵总指挥杨勇陪同下检阅各部队。受阅部队由15个徒步方队、14个车辆方队和6个空中梯队组成,共11018人。受阅部队官兵身着新式军服,佩戴军衔。第一个通过天安门广场的是军事学院方队,之后依次为水兵方队、步兵方队、空降兵方队和由144门各种口径火炮组成的7个炮兵方队、由99辆坦克和自行火炮组成的装甲兵方队。同时,由155架喷气式轰炸机和歼击机组成的空军空中梯队飞过天安门广场上空。整个阅兵历时58分钟。这次阅兵与5周年国庆阅兵相比,受阅武器装备基本上是国产的,标志着中国军队建设取得了巨大成就。

12、1984年建国35周年大阅兵。1984年10月1日上午10点,在北京天安门广场,举行了建国35周年阅兵庆典。此次国庆阅兵,是中国人民经过“文化大革命”的内乱之后,全面改革和现代化建设取得巨大成就的形势下举行的。是继1959年国庆后,24年来第一次盛大的国庆阅兵。上午10时,中央军委主席邓小平在国庆阅兵总指挥秦基伟陪同下,乘敞篷车检阅了部队,并在天安门城楼发表讲话。之后,阅兵分列式开始。受阅部队共42个方队。由陆、海、空三军指战员组成的仪仗队,护卫着八一军旗,率先进入天安门广场。军事院校的6个方队,5个步兵方队,水兵队、空降兵队、女卫生兵方队、武警部队方队和男女民兵方队全副武装,依次通过天安门广场。

随后是绵延24公里的机械化部队方队,分四路进入天安门广场。这24个方队由陆海空三军的428辆战车组成,其中有反坦克导弹、火箭炮、火箭布雷车、大口径榴弹炮和加农炮、装甲输送车、坦克、自行火炮、地对空导弹、战略导弹等。受阅空军驾驶着94架由喷气式轰炸机、强击机和歼击机组成的四个空中梯队,掠过天安门上空。整个阅兵历时1个小时。

13、1999年建国50周年大阅兵。建国50周年庆典阅兵是在1999年10月1日上午10点,在北京天安门广场举行的。这是共和国20世纪最后一次国庆盛大阅兵。江泽民主席在阅兵总指挥、北京军区司令员李新良的陪同下,乘敞篷车检阅了部队,并在天安门城楼发表讲话。

江主席检阅了由42个威武雄壮、军容严整、装备精良、精神抖擞的人民解放军陆海空三军和人民武装警察部队、民兵预备役部队组成的地面方队。这是党的第三代领导核心第一次在天安门广场检阅三军部队。

此次阅兵与15年前的国庆阅兵相比,国防科技含量增大,高科技武器装备已开始成为主战武器。而这些武器装备绝大部分为中国自己制造。改革开放新时期诞生的陆军航空兵、海军陆战队、武警特警、预备役等部队第一次出现在受阅部队中。