摘要:自由主义与文化左翼,都争夺对王小波的诠释权。

文:董牧孜

1997年4月11日,王小波四十五岁,死于年华。2017年4月11日,他逝世二十周年。他生前以“沉默的大多数”自诩,警惕“喧嚣的话语圈子”。死后,“话语圈子”对他的纪念却沸腾了整整十年,且牵引了穿越二十年的王小波畅销史。

王小波的“身后之名”,是在归类贴标式的接纳、认同明晰的追捧、及其后数不胜数的致敬之作中迎来的——这多少淹没了王小波作品本身的独特与复杂性。

第一个十年里,人们先是惊呼一位过早陨落的天才,又忙不迭地为之附上“崇尚理性”、“自由主义分子”、小鲁迅”等近乎盖棺的封贴。自由主义与文化左翼,都争夺对王小波的诠释权。

第二个十年里,王式幽默早已作为话语套路席卷中文世界,成了段子手的标配。再往后,王小波又成为新一代网友眼中的“金句小王子”与“撩妹高手”。

王小波的接受史是个有趣的文化悖论,它映衬出中国90年代至今“历史的跑道”是如何转轨了。在记忆与遗忘的二十年间,“历史”悄然改写并被我们再度辨识。而在今天,或许是时候应该以阅读严肃作家的方式重读王小波了。

“王小波式的生活方式”作为“接头暗号”

李银河老师至今还在布道着她和王小波的价值观。

李银河先锋两性观点:婚姻终消亡

李银河先锋两性观点:婚姻终消亡

在《王小波画传》的前言中,李银河写道:“王小波就像一个接头暗号,这些人从别人对王小波的喜爱程度辨别对方是否同类”。神秘暗号可能的谜底,李银河认为是自由平等的精神、爱智慧、美的创造以及幽默感。相较“王小波门下走狗”的时代(第一个十年里“小波粉”的典型),在第二个十年里,暗号“王小波”的谜底却增添了新的意义。

被认为是书写“新中产”的都市剧《欢乐颂》

“我最怀念大学到博士期间王小波式的生活,有趣的性爱,有趣的社交……”在2016年的国产热播剧《欢乐颂》中,男女主角围绕王小波展开过一段有趣的对话,展露出当下王小波阅读症候的某个侧面。

风流倜傥的中产帅哥赵医生因“渴望王小波式的有趣”,要求与“没文化”的“富二代”美少女曲筱绡分手。小曲大呼要下载王小波的所有文章补课学习,好以“王小波式的恋爱”再度追回心上人。

“王小波式的恋爱”,某种意义上与王小波作为“撩妹高手”的新形象相关。这又受到李银河的王小波话语权的影响。作为王小波生前的妻子与精神伴侣,这位言论引人注目、活跃在学界和大众之间的社会学家、性学者,始终主导着王小波作品的出版(再版)与宣传动向。其中,书信集《爱你就像爱生命》大受追捧,二者的情史备受瞩目,王小波的情书金句广为流传(比如“一想到你,我这张丑脸上就泛起微笑”,“不管我本人多么平庸,我总觉得对你的爱很美”)。去世廿年后,王小波荣升了网友的恋爱专家与浪漫导师。

“性爱”与“趣味”,始终是王小波小说和杂文写作的关键词。他以反讽与荒诞的幽默来处理一个肉体不自由、无趣化倾向蔓延的历史时期,令人吃惊而又痛快淋漓。在新的社会语境下,性爱与趣味的书写颠覆性不再,趋于寻常(冯唐为消除内心肿胀而作的泛滥文字或许便是一例)。此时作为“接头暗号”的王小波,顺势被新一代都市男女归为情趣生活方式的一种。

跨国白领精英安迪评价赵医生的“王小波情结”时,道出了个中关键:“臭文化人眼里的性感需要点儿文化点缀”。安迪所谓的臭文化人,与其说是80、90年代初那种对抗性的知识分子(也是王小波在90年代的媒体形象),不如说是更加典型的新世纪中产阶级:生活闲适、有文艺品味和知识修养。此处被视为文化点缀的,正是王小波其人(作为象征符号的本尊)其文所体现的知识性、趣味性和“特立独行”。

早有批评者指出,李银河所谓的“接头暗号”,更像是一张流行标签,将王小波所主张的特立独行,转化为一种可供模仿的“高雅的精神时尚”,以此来标榜自己文化上的自由与不俗——而这恰恰是王小波所批评的那种媚雅。

有意思的是,《欢乐颂》剧中的90后“中二代”关雎尔,虽与赵医生的音乐品味相仿,却对王小波表现出相对的疏离——非但不觉得作品有趣,反而是看不下去:“sex很多,很晦涩,年代也离我们太远”。

虽是剧情所需,但在新一代的读者之中,此类观感大概不会使人太过意外。在趣味匮乏的时代讲求趣味,王小波使之坐落在革命与后革命的场景之内与连结之间。在他看来,“有趣是一个开放的空间,一直伸往未知的领域”;相反,“无趣是个封闭的空间,其中的一切我们全部耳熟能详”。而今天,我们已进入趣味泛滥且公开叫卖的时代——对于趣味化商品的意识形态不但耳熟能详,而且是津津乐道了——被命名的“王小波式的生活方式”正是如此。

王小波在《红拂夜奔》的序中写道:“我以为有趣像一个历史阶段,正在被超越。”在王小波逝世二十周年,我们或许可以重申他接下来要说的那句:“我正等待着有一天,自己能够打开一本书不再期待它有趣,只期待自己能受到教育。”

事实上,王小波作为中产阶级自我标榜的“接头暗号”,在世纪之交的社会文化消费转型下已开始萌生。如果说近几年的接受史中,大放异彩的是“写情书的王小波”;那么,若将目光拉回到世纪之交,“写杂文的王小波”则要比“写小说的王小波”风头更健。

90年代的中国全面转向市场经济。这是文学开始丧失轰动效应的年代,也是知识分子话语权逐步失落和让位的年代。奇妙的是,正是在这式微转折之下,王小波成了民间洪流所择定的文化英雄。他的杂文,被视为开辟了一代公共知识分子的话语方式;他的小说亦率先流行于文学青年之间,并被《人民日报》冠名以“文坛外高手”。

王小波传记的作者、文学学者房伟考察了王小波去世后十年的形象接受境遇,指出是媒体与知识界共同塑造了王小波三重意义上的神话:文坛受难者神话、知识分子神话与中国文化神话。王小波世纪末的“非正常死亡”,曾引发其亲友、读者与媒体十分悲怆的纪念。但在此后的几年,这种纪念活动变得过于喧嚷嘈杂。文化场域内不同的话语力量,基于各自的立场与误读,改写着王小波的形象;而媒体通过“对抗性想象”制造文学消费热点,也重塑了自身的文化形象和话语权。

针对世纪之交令人着迷的王小波现象,知识界的自由主义和文化左翼提出了针锋相对的解释。1998年,王毅主编的《不再沉默——人文学者论王小波》一书,率先将王小波拉入到自由主义的思想阵营。王毅认为,著名的“沉默的大多数”一说,是王小波面对专制时代的沉默;朱学勤则指出,王小波辞职做“自由撰稿人”,意味着“切断与权力体制的一切联系”。

这种对于权力边界的一派天真的论断,是90年代拥抱自由市场时典型的欣快话语,它同样来自于对王小波杂文的局部阅读(或说整体上的误读)。而就在同册书中,戴锦华已清醒地指出:在逃离经典权力之后,自由人的唯一选择便是步入市场的权力管制。正如本雅明所言,文人像游手好闲者那样在街道上漫步,看似在超然地观望,实则是想找一个“买主”——这一点犹如娼妓。

至于文化研究,往往直接将王小波作为符号与流行的文化现象来对待,以之解构90年代以来“市场经济-自由主义”催生的新意识形态。“王小波热”被认为是顺应了新生的社会结构——一个正在崛起的中产阶级。然而,王小波自身及其作品又难以被这种阐释所吸收。他的部分杂文自身即透露出对于大众文化的警惕与批判,他对市场经济与资本主义也并非全然拥抱。事实上,他的思想来源除了自由主义哲学家罗素,还有大名鼎鼎的左派学者福柯与马尔库塞。他同时坦言,与20世纪60、70年代全球性的理想主义思潮有着无法隔断的精神血缘与情感悖反。

文化左翼和自由主义的框架过于模式化,都没能进入王小波的作品本身。在文学学者黄平看来,遮蔽了他作为小说家的身份,就无法解释王小波之所以如此流行的原因。90年代以来,中国的小说市场有三位神话般畅销的作家:路遥、张爱玲、王小波。他们都处在彼时文坛的边缘,单凭作品本身,直截击中了各自读者群的情感痛点:“路遥之于城乡迁徙大潮中的青年,张爱玲之于都市化以来小资-白领的青年,王小波之于渴望寻求“自由”的青年。”黄平认为,面对“文革”的历史,王小波提供了一种真正的“伤痕文学”(有别于那种仅仅“宣布自身是历史的受害者”的作品),通过“历史创伤—反讽—虚无—自由”的叙事,治愈着读者面对当代史的负罪感。

王小波的小说真正处理了文革经验,至于是否属治愈系或仍待议。不过,二十年的接受史当中,代际的差异已显而易见。在世纪之交,青年作者与青年读者共处于后革命时代的情感震荡与记忆梦魇,在追溯与遗忘之间摇摆。至于新一代的青年读者,他们与王小波的“接头暗号”是分明的断裂,以顺应当下情境而不断重建。在王小波的知青小说、历史新编以及反乌托邦故事里,他着魔地凝视并书写着具体的中国历史,乃至游戏于亘古恒今的权力轮盘。他的反乌托邦不仅指向极权专制的过去,同样也指向技术专制的未来。

据说,“王小波经历之丰富,只比杰克·伦敦差一点”。回顾王小波二十年接受史,再重绘王小波“涣散得要命”的形象,就要拨开包裹其外的神话、以及前人误导性的定性与论述。

跟王朔一样,王小波是“红旗下的蛋”,但却是另一种大院子弟,来自体制内的知识分子家庭。同许多生于50年代的中国作家一样,王小波曾是知青、工人。他大学读工科,去美国又念文科。80年代末做起大学讲师。90年代初辞职投身“文人市场”。他在当时几家最时髦的都市报刊(《三联生活周刊》《南方周末》)做“专栏作家”。据学者房伟考证,说是稿费颇丰,全不像早先报道中穷困潦倒的境遇。他从体制出走,并书写荒谬,也怀念70年代,感慨“天下知青是一家”的情怀。

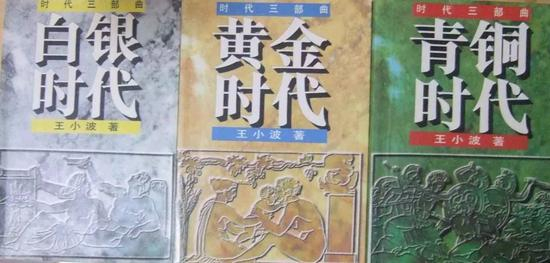

早期版本的王小波“时代三部曲”

王小波的杂文为大众媒体所钟爱,亦为他赢得“身后之名”。虽有精彩令人拍案之文,但难免立论粗疏或流于常识,因其写稿多少是为稻粱谋。张晓舟说得好,“王小波首先并不是一个什么浪漫骑士、自由思想家,而是一个小说家,一个被想象力的天使和魔鬼轮番折腾的小说家。” 王小波毫不犹豫地将自己的文学作品定位为“严肃文学”,显然是认可这种说法。

在《我为什么要写作》一篇里,王小波自言严肃文学不是为“热门”而创作,因其非但不赚钱,有时反而要倒贴。从热力学的角度来说,写严肃小说无异于“驱害避利”的反熵行为。相反,写畅销小说、爱情小诗等热门货,则是熵增的选择。今天的丛林社会将熵增看成金科玉律,我们只看到“水往低处流、苹果往地下掉、狼把兔子吃掉这一宏大的过程”,却少了“水往山上流、苹果飞上天、兔子吃掉狼”的执拗、怪诞与不合时宜。

相较十周年时,近年的“王小波热”有所退潮。不过,在新的互联网主导的文化工业环境下,“王小波”或可能作为大IP而召唤资本登场。2015年起,王小波的小说《绿毛水怪》、《红拂夜奔》陆续宣布将改编成电影。这或许能掀起新一轮的热卖与阅读,未可知。倘若果真如此,这算是他“反熵”的写作历史中有幸遭逢的“熵增”现象了。或许在今天,我们应该以阅读严肃作家的方式重读王小波。

本文著作权归新京报书评周刊及其作者董牧孜所有,如有侵权,请联系新浪新闻客户端。

延伸阅读

王小波作品独家授权新经典

为了能让王小波作品更好地传播,李银河将王小波作品的所有版权授予新经典。

微博热议——

@梁欢(时评人):

当年西祠胡同‘王小波门下走狗’最火的时候,我们这些混迹别的论坛,模仿着卡尔维诺、马尔克斯、卡夫卡,自视高人一等的伪文青是不敢吭声的(真细究起来,怎么摸到这些人的?还不是因为王小波《我的师承》),一是其中有些写得确实好,二是‘王小波’三个字是当时中文互联网世界最大的政治正确,说点不好就会被理解为‘反趣味’。

竹顶针(自媒体):

王小波最动人之处不会是别的,唯“真”一字耳。在充满阴鸷、世故、傲慢、虚妄、脆弱、无能的世界里,他多么难能可贵地保留着纯真又强大的赤子之心。

@褚明宇(科学家):

王小波被严重高估了。倒不是说他是一个糟糕的作家——他写的书还行——但是远没有大家吹的那么牛、那么神。王小波比较露怯的一点是他小说里的荒诞元素太多了,这是一个中国青年看了几本外国小说开始学写作常犯的一毛病。比如说鲁迅老师吧,他的第一篇小说《狂人日记》就有很多荒诞元素,后来人家成熟了就不荒诞了,不像王小波,从头荒诞到尾,一直没什么进步。如果说老舍是一道金线的话,王小波顶多算是个铁线。

@押沙龙(作家):

王小波小说里吸引人的地方,是他骨子里的幽默感,还有幽默感背后的忧伤。这是难以模仿的。它们也有缺点:主人公形象千篇一律,他们满不在乎的特立独行里,多少有点装的感觉,读多了容易厌倦。而且王小波不停强调小说的"结构",但其实他小说的结构大多是不好的,节奏拖沓,过于罗嗦。

@狄拉克之海的涟漪(自媒体):

中国作家里,谁都没有王小波写的性这么纯洁。王小波保守估计领先我国文坛50年。

你对王小波又有着怎样的感情呢?