摘要:世界范围内,寒冷的北方经济体普遍是发达经济体,而不是相反。

2017年2月26日下午,“中国区域经济50人论坛”成立大会暨第一次研讨会于北京召开。国家发展改革委副秘书长范恒山先生在题为《当前中国区域经济的八个特点》的演讲中指出:东北近年来经济下行的一个重要原因是寒冷的气候环境导致人才外流和人才吸引力不够。范恒山先生的引证旨在证明一个观点,即:“要素流动越来越倚重于区域的综合品质或综合环境”。此言一出,争议四起。

| 数据来源:根据国家统计局“分省年度数据”中的“地区生产总值”计算

诚然,东北经济近年来之所以始终是被关注的焦点之一,只因东北三省GDP增速自2012年起便连年下滑,连续数年位列省级行政区末位。2016年统计数据虽然尚未正式出台,但如无意外,东北三省GDP增速仍将叨陪末座。作为曾经的工业基地,“东北现象”的确值得关注并探究其原因。

老梁:原来东北经济曾经是全国其余所有GDP的17倍

老梁:原来东北经济曾经是全国其余所有GDP的17倍

2015年年初,著名的英国《经济学人》杂志在关于东北经济的文章中列举的三个原因可能最具代表性:计划经济思维根深蒂固、糟糕的地理位置和严重恶化的人口趋势。还有一种典型观点是“资源依赖困境”论,它其实是“地理位置决定论”的翻版。国内大多数专家的观点,基本上都是在为《经济学人》的观点做注解。鉴于“人才”很难定义和甄别,范恒山先生的观点相当于认为“地理原因导致人口下降”。也只有如此理解,才不会引发更大的不必要的争议。

老调何须重弹

我们首先应当认清一个事实,即东北三省在过去并未出现明显的“人口下降”:2010-2015年期间,只有黑龙江一省人口减少21万人,辽宁和吉林省人口均出现增长(尽管增长幅度很小)。在此情况下,2011年东北三省的GDP增速全部超过20%!这实在是一个惊人的结果。

| 数据来源:国家统计局“分省年度数据”中的“年末常住人口”

所以关于“人口数量”的说法严重缺乏逻辑:改革开放之前我们一度认为“人多力量大”;改革开放之后我们又觉得“人口多底子薄”是个大问题;总不成今天我们又觉得“人多力量大”?!

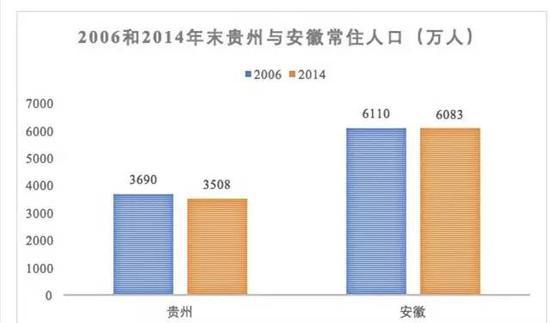

也许有人会说,辽宁和吉林的人口十分有限的增长说明其人口结构老化严重。但是,从人类社会发展的进程看,人口数量增长的停滞和人口结构的老化是一国国民生活富裕的结果,而不是贫困的原因;长期存在低生育率的日本和西欧国民近几十年并没有变得贫困,而是更加富裕;而人口快速增长的国家,则往往是“发展中国家”。从国内不同省份的人口统计看,在过去10年中,贵州和安徽是人口数量出现明显下降的“唯二”省份,但是贵州和安徽经济增长都未出现“下行”,至少目前并未出现。所以人口数量和结构绝不能成为经济衰退的理由。

| 数据来源:国家统计局“分省年度数据”中的“年末常住人口”

更何况,贵州和安徽的气候要比东北三省温暖得多,自然环境相对也要优美一些,为何贵州和安徽也会和黑龙江一样出现“人口下降”呢?说得远一些,北欧经济体和加拿大的气候一点也不比东北三省更为温暖,为何他们却没有“经济下行”之忧呢?世界范围内的经济发展差距是“南北差距”,即寒冷的北方经济体普遍是发达经济体,而不是相反。

其实真正的原因亚当·斯密在《国富论》“序论及全书设计”中早已告诉我们,无论一国的土地、气候和面积如何,其人均国民收入都取决于两个因素:一是劳动生产力;二是从事有用劳动的人数在总人口中的比例。最为明显的例证则是:同处朝鲜半岛的韩国和朝鲜,其国民富裕程度的差异在太空中拍摄的夜景照片中呈现得无比明显:首尔灯火辉煌,北方一片黑暗。

城镇化之困

抛开“非技术性原因”不谈,东北三省的“经济下行”有没有“技术原因”呢?当然有。众所周知,东北三省是著名的工业基地,第二产业对其经济增长的作用举重若轻。因此所谓的“东北经济下行”,指的是“第二产业下行”:东北的工业产值2015年均出现明显下滑,黑龙江工业产值的下滑更是开始于2014年。如无意外,东北三省的这一势头将在2016年延续。

| 数据来源:国家统计局“分省年度数据”中的“第二产业增加值”

东北工业产值的萎缩很容易让人不假思索地得出一个结论:只要东北工业能够“振兴”,东北经济下行颓势的扭转便指日可待立竿见影。只是工业企业的经营效果几乎完全取决于客户需求,它是由市场竞争机制所决定,如果它可以“人为控制”,东北经济也就不会出现所谓的“下行”,问题也就不会产生。“振兴东北”的口号喊了也有12年,成效只能说是聊胜于无。因此东北经济的“技术症结”显然不是“工业问题”。如果用数学语言来表达,“工业下滑”不是一个自变量,也就不能人为改变。

当我们用东北三省的统计数据和其他省份进行对比时,有一个指标显得格外与众不同,那就是“城镇化率”。为更好地说明问题,我们仍然将东北三省与贵州和安徽两省进行比较。

| 数据来源:根据国家统计局“分省年度数据”中的“年末常住人口”和“城镇人口”计算

从统计结果看,东北三省的“城市化率”指标表现出两个十分明显的特点:一是城市化率明显高于或十分接近全国平均水平(2015年末全国城镇化率为56.1%);二是在2010-2015年间,其城镇化率提高速度低于全国平均水平(“十二五”期间全国城镇化率提高6.15%,年均提高1.23%)。

相比之下,贵州与安徽两省则恰恰相反。东北三省高城镇化率与低城镇化速度并存的特点恰恰来自于其长期的“工业基地”地位和相对发达的农业:国有体制主导的工业造就了高城镇化;由于农业产值高(东北三省的人均农业产值或者农业劳动生产率长期居于各省前列),土地对农业人口较其他省份有着更多的吸附力。这就可以解释,贵州和安徽在人口长期下降的情况下,其GDP为什么能够保持较高增长。

不仅如此,“城镇化”是自变量,它可以通过政策的引导加以改变。这就意味着,如果政策能够在“城镇化”方面做好文章,东北三省的“经济下行趋势”有很大可能被逆转——城镇化就是东北三省经济下行的“技术原因”。

当然,我之所以用“技术原因”这一字眼,是因为“城镇化”终有尽头,它不可能成为国民收入增长的根本原因。何况“城镇”是“长”出来的,不是“种”出来的。“城镇化”一语中的“化”字,值得思考与商榷。或许,“振兴”“提振”“调”“控”“促”“保”“稳”等这些缺少主语也很难找到主语的谓语动词在各种文件、报告、报道中消失之日,就是东北经济上行之时。

本文仅代表作者个人观点,文章著作权归作者王军平及公众号秦朔朋友圈所有,如有侵权请联系新浪新闻客户端。

延伸阅读

靠什么拯救东北经济?

面对东北经济生态怪圈,仅靠国家大项目投资,或财政金融体系给国企输血是不够的。

微博热议——

@段郎说事(警察):

国家发改委副秘书长范恒山在“中国区域经济50人论坛”上称,东北经济下行的原因是人才流出严重,吸引外来人才不足,高端人才短缺,造成此种现象的重要因素是东北寒冷的气候环境,不仅南方人不愿意去,东北本地人也更愿意到南方去工作。

@瓦当(作家):

气候和地理环境当然是影响经济的重要因素,不要说东北,如果北京不是首都,整个华北经济都会塌陷。不要说什么关键是人,一方水土养一方人。气候和地理环境养育了人、文化以及制度。东北以东以北都没有出海口,注定是一块死地,是保守边疆而非开放前沿。孔雀尚且东南飞,何况人乎?不要扯满洲时期,那是集全日本之力建设的“新大陆”。新中国借此基础继续投入,才有所谓的东北老工业基地。市场化以后,东北衰落是自然的。

@何兵(法学教授):

东北吉林,晚上七点五十,饭店只有我们俩人。据说这家饭店还不错。东北经济让人忧啊。

@克里斯托夫-金(经济学者):

东北黑土地,经济持续凋敝,半岛风云变幻,投资风险太高,冬夏一样冷酷,官员走马灯上任,国家重点扶持,无济于事,如何解决东北严冬持续严酷危机?没有更多选择,大规模推动外资外企进入东北,加速振兴东北经济,但经济殖民化的代价是昂贵的,可全国大都这样干,东北为何不能?

@陈有西(著名律师):

哈尔滨香坊区最繁华的嵩山路上,一处停工十多年的烂尾楼。无人关心。东北振兴,现在都希望中央给政策、给大投资。但我这些年到东北办案的直接感受是,东北最缺的不是资金,不是资源,不是人才,而是观念,是思想,是政府和公检法,要彻底抛弃前苏联斯大林主义、计划经济的影响,依赖国企的思想,真正学习长三角、珠三角的自由市场经济理论,大力激发和培植民营经济的活力和创造力。