摘要:打情怀牌的《我在故宫修文物》电影版上映了,口碑没有纪录片那么好。

支支吾吾到今晚,那些打算去电影院看影版《我在故宫修文物》的,桥到嘛太!社长这里有话说——

说之前,让社长先戴好头盔,做好抱头被痛打的准备。在去看《我在故宫修文物》之前,社长觉得有件事得让你们知道下。

社长自然去看了,观影体验嘛,可以说是:非常好,睡得非常好。

《我在故宫修文物》首映

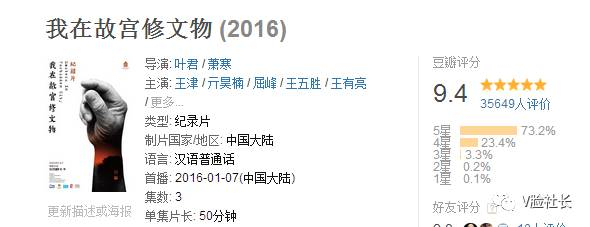

电影版《我在故宫修文物》可以说是起源于之前在B站大火的三集同名纪录片。

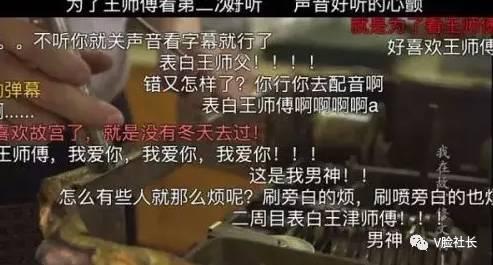

纪录片《我在故宫修文物》用缓缓道来的语气讲述了文物修复的故事,向观众展现了生活在故宫里的修理者们如何在漫长的时光中修缮这个国家几乎最顶级的那些文物。片子中流露出的”择一事,终一生”匠人精神让它在豆瓣收获了万人打出的高分。

这之前,日本有《寿司之神》的匠人精神,而在这部纪录片出来以后,中国也有了《我在故宫修文物》的故宫匠人精神。

能看到一部有质量有情怀的网红纪录片走上大银幕,大概许多人都会举双手赞成并且乐于掏钱买票的。

没看电影前,社长就已经被三集纪录片中温柔而坚韧的“匠人精神,时光力量“所打动,而看到放出来的匠心独运的电影海报,更是恨不得立马冲到电影院去。顺便振臂一呼,号召所有有情怀有审美的观众一起去看。

沐浴在三集纪录片的光辉下,影版在豆瓣上的评分还不错,甚至有许多公众号看在“情怀和诚意”的份上,对电影不吝赞美。

但看完之后,社长还是想吃个豹子胆来给这部大家都捧着的影版《我在故宫修文物》泼盆冷水。

除去匠人情怀、文化传承等听起来很高上大的元素,如果要以电影的标准来要求它,影版《我在故宫修文物》更适合当作三集纪录片的补充版来观看。

纪录片中出现的钟表组、木器组、书画组、漆器组、织绣组等自然同样出现在电影中。

原本在三集的时长中,各组修复师看似重复而枯燥的工作被细致展示出来。织绣组的师傅要一针一线下功夫,一个屏风上几寸的缂丝得穿上一天,

钟表组的王津师傅,修复一个钟表要花上八个月的时间,

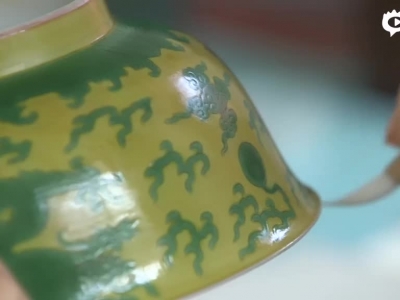

陶瓷组的修复师王五胜在认真调配颜料,寻找材料修复一只唐三彩,

木器组的屈太峰用几年时间学会了抵御外界的诱惑纷扰,耐住性子才能雕得好佛像,

这些人身上通过时间沉淀下来的沉静和温柔,在镜头下被放大,让处于浮躁的观众被吸引,被他们一生专注在一件事情上的态度所打动。

可是,这些在纪录片中被娓娓道来的几组修复师,却在电影中以相当浮光掠影的形式乱码出现,观众看不到时光浸染下的功夫。镜头的组接漏掉人物事件的前因后果,又直接让沉淀下来的匠人情怀缩水了十分。

比如在纪录片中,钟表组的王津老师接手了修复铜镀金乡村音乐水法钟的任务。

这是乾隆时期的产物,已经一百多年没有被修复过了,图纸零件什么的也早丢了,要让繁丽复杂的钟表功能恢复原样,王津老师全靠耐心调试,一点点复原。

花了大力气终于弄好了,这件文物可以在展览时被放出来,也只是装在玻璃套子中静静展示。

王津老师跑去看了,站在展览柜前,看到自己修复好的钟表被川流而来的游客拍照而无法看到它动起来的样子,他腼腆笑着嘀咕道,觉得可惜。

如此认真细致的工作,工作成果却未必能让别人看到。相信类似的事情绝对不是第一次发生,纪录片看到这,不用字幕和旁白多加上什么,观众就能感受到这份匠心背后的真心。

陶瓷组的修复师王五胜已经在故宫待了半辈子,负责陶瓷类文物的修复。

虽然修复过故宫里许多件文物,但跟许多普通游客一样,故宫的许多地方他还没去过。

这些只有了解故事才能获取的情绪在电影中被狙击了。电影截取了纪录片的几个镜头,不多作交代就展现出来,对纪录片还有印象的人可能会被这些划重点的镜头看得心潮澎湃,而没有看过的人,大概只能一头雾水地略过。

把三集纪录片中弹幕区最密集的片段加以挑选,放进电影中;把三集纪录片中拍了被剪掉的重点花絮放进电影中;再补上几个北京难得一见的灿烂蓝天空镜,被期待“诚意满满”的《我在故宫修文物》就这样被塞进了电影院,坐等票房。

其中人气最高的王津老师,是镜头最多的一位。

还有弹幕区被热追的纪东歌在故宫里骑自行车的镜头,王津老师去外地参加展览被人攀比收藏的场景都被毫无章法地剪进了电影中。

同样受欢迎的故宫喂猫、逗鸟、打杏子的场景也不厌其烦地反复出现。

影片也许是想要增加这些修复师更多侧面的生活场景、故宫工作的人情味儿,偏偏人物太多,连一个故事都没讲全乎,匆忙把时间沉淀下的镜头给细细切碎了,反而失去了纪录片中的韵味。

加个带上粉丝滤镜,脑袋中塞上几个“匠人”、“情怀”、“从前慢”、“传承”之类的词汇,这部电影很有可能成为粉丝用滤镜进行膜拜式观看的电影。

好不容易做出了有口皆碑的内容,稍微尝到诚意制作的甜头,就迫不及待地拉来“匠人精神”和观众的“情怀心理’两张大旗,把热点炒一炒就端给观众,伸手要钱。

在社长看来,这种行为跟把匠人精神直接按斤卖差不多了。

通常碰到明摆着要骗钱的烂片,社长是相当不介意多用些贬义形容词来告诉大家快躲开,碰到值得一提的好片,社长也甘愿化作一粒自来水给大家安利。

而这部影片,真的让我陷入了无限纠结模式中。纪录片的质量,所涉及的故宫文化题材摆在那,社长巴不得它的票房再高点,再高点,希望乱象丛生的电影院多点有营养有态度的作品。

但,影片本身,更像是一剂自己给自己下的毒药。在大多数人都对纪录片鼓掌鼓励的时候,它交出这样的质量要让那些看过的和没看过的人买单,对自己扇了出最狠的巴掌。

自己糟蹋了自己,这才是对诚意满满的三集纪录片最大的恶意。如果对电影点赞,又像是对这种自杀式行为的鼓励。

你们说,是去看还是不看?

《我在故宫修文物》终极预告

《我在故宫修文物》终极预告

(本文著作权归@V脸社长 所有,如有侵权请联系新浪新闻客户端)

网友评论:

@毒舌电影(知名影评人):在《我在故宫修文物》这样优秀的纪录片面前,扯票房还不如扯淡。对匠人精神的宣传不该遇冷,支持一下。

@一个不知名植物(时评人):一个在电影院看两个小时却不会觉得枯燥无趣的纪录片,叙事循序渐进,并不刻意放大故宫的辉煌,而是让观众看到了一个与印象中的故宫有着很大颠覆感的,有些破旧的故宫别院,老师们就在这里修复文物。

传承,是传承祖辈的手艺,是传承上一辈人留下的一种“味儿”,好的片子大概是真的会令人思考许多东西,每一件文物经过反复打磨、上色、修复,还原至当年的风采,这一过程就如人的一生,漫长且复杂。

很生动的片子,空镜头很美,许多细节处理的格外用心,有感人的点,非常推荐大家去电影院欣赏,唯一的缺点就是排片太少,一部看到最后整个厅的观众都没走等到职员表出来才回过神的片子。相比最近看的片子里,故宫必须登顶我心中的top了,发自内心的强推。

@电影玩家罗众(影评人):电影版还是太碎,各方面都比较单薄,充满了大量生活的琐碎片段,主题大于影片本身,关于传承、工匠精神,关于格物,文物修复本身是个需要耐住性子的工作,看这部电影也要耐住性子。电影版欠缺的是分寸感,讲文物修复手艺传承的任重道远,也在人在工作过程中的修心,但更多的是口述,不是影片本体的力量,剪辑方面给人的感觉是多余素材的堆砌,更推荐电视版。

@HappyLittlePill_0418(影评人):看过纪录片再去电影院看吧少年……

@灆溹haitun6(影评人):很值得一看,就是排片太少了。