摘要:针对日前网络热传的新闻《国际科研团队:中国霾是中性的,与当年伦敦夺命大雾成分不同》,气象博士@大脸撑在小胸 表示:老乡们,洋专家是来帮我们的,你们误伤友军了!

昨天,@澎湃新闻 发了一篇报道《国际科研团队:中国霾是中性的,与当年伦敦夺命大雾成分不同》。

下面评论,要么冷嘲热讽,要么开骂外国专家洗地,高赞评论惨不忍睹。

盛况空前,感兴趣的请亲自去感受一下。

我急死了!急得大喊——老乡们,洋专家是来帮我们的,你们误伤友军了!

老乡们请听我解释:

报道里的这项科研成果主要有两方面内容:

一是说,伦敦雾霾中大多是10微米尺寸的较大颗粒,而中国霾则是尺寸小得多的纳米颗粒。

这怎么理解呢?

就是说,伦敦雾霾里大部分是PM10;而中国霾里是纳米级,就差不多得是PM0.1了,比PM2.5更小。

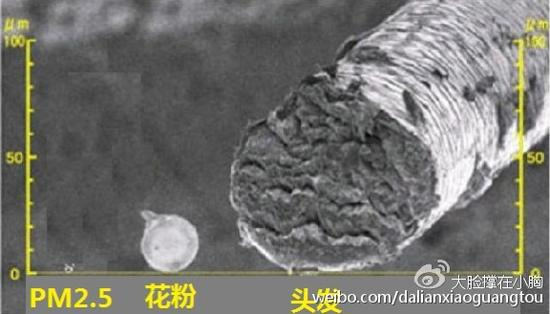

PM2.5有多小?

大家都知道,PM越小,穿透能力就越强。

PM10是可吸入颗粒物,能进到鼻腔和咽喉,但可以随着痰涕排出;PM2.5是细颗粒物,能深入到肺泡,造成不可逆的伤害;而PM0.1是超细颗粒物,可以进入到肺泡、血液和神经系统。

这明显在说中国霾的健康损害更大啊,怎么就洗地了?

二是说,伦敦雾霾是酸性,中国霾是中性。

这又怎么理解呢?

就是说,伦敦雾霾主要来自于燃煤排放,有很多硫化物,所以是酸性的。

而中国霾的成分很复杂,除了燃煤和发电厂排放出的硫化物,还有汽车尾气和工业排放的氮氧化物。同时它的反应过程也更复杂,除了一次排放,还有这些一次排放物之间又互相作用,产生了二次污染物。

由于有了二次反应,所以它更多是中性污染物——请注意这里的“中性”,是相对于酸碱而言的中性,而不是相对于褒贬而言的中性。

这表明中国对霾的治理会更困难。像伦敦那样,雾霾成分比较单一,控制起来相对容易;而像中国这种源头多、成分杂的,在控制时就会按下葫芦起了瓢,东墙塌完西墙塌,治理起来将是一个漫长而艰巨的过程。

这是在替官员洗地吗?

恰恰相反,如果官员能充分认识到这一点,至少不会一拍脑袋说什么2017年治不好雾霾就提头来见吧。

另外,伦敦1952年的那一场雾——其实也就是雾霾,只是当时还没有认识到——之所以被称为“杀人雾”,因为它5天死了4000人,事后估计可能上万。这说明它具有急毒性,正如这项研究报告中所说,它是强酸性的。

而中国霾,因为有复杂的二次反应,而表现出中性——但这并不代表中国霾的毒性更小,虽然还没有发生一夜之间夺人性命的惨剧,但它所含的更小的颗粒、上面所吸附的更复杂的成分,将对人体造成持续的、深入的、综合的健康损伤,这很可能是更严重、波及更广的健康代价。

老乡们看到了吧?仔细解读起来就是两点:

一是中国霾颗粒更微小、成分更复杂,这表明对人体的伤害更大;

二是中国霾的源头更多、反应过程更复杂,这表明治理前景更不容乐观。

你们大骂人家“洗地”,就说你们骂错没?就说人冤不冤?幸亏人外国科学家也不上中国微博。

还要补充一点:

就我个人而言,我很希望媒体向大众多介绍科研成果,这是好事。但我反对不加任何科普解释的生硬介绍。

就像这次,骂人的固然蠢,可话说回来,如果文中说清楚了“纳米颗粒”“中性成分”是什么意思,再解释一下怎样理解科研成果的社会意义,我想也不至于造成这么严重的误解、一边倒的叫骂。

在报道类似科研成果时,媒体是否具有更多责任,来帮助绝大部分的外行读者,更准确地理解其含义?

而从技术角度,我们不能要求一个全知全能的大百科型记者,但希望记者在涉及专业报道时,适当请专业人士把把关、做做背景知识科普,这应该也不是太难的事吧。

本文著作权归原作者@大脸撑在小胸 所有,如有侵权,请联系新浪新闻客户端。

微博热议:

@营养师顾中一(专栏作家)

我觉得一是国内媒体没能力解读研究、二是只求忠实转述国外媒体的报道有噱头即可。就像前两天有很多国内媒体发微博说国外研究发现看恐怖片能减肥,至于人家两年前的研究是发现看一场恐怖片消耗热量多几十千卡,对于一天消耗两千千卡的人能有多大意义就不提了。

@成都下水道(微博自媒体)

雾霾,全国人民都关心的问题,伦敦霾与中国霾,引来众说纷纭,看师太妹妹的权威解读!

@凯蒂阿(新浪星座主编)

这报告太可怕了。。。换句话,买一线最贵房的这批人,有命买不一定有命住,房子最终归谁还不一定呢?!

@王志安(媒体人)

老乡们,去学学化学吧。学好数理化,走遍天下,不怕脑残来异化。

@青菀啊(微博网友)

看懂之后更心酸,宁愿是网友们误解的那种意思