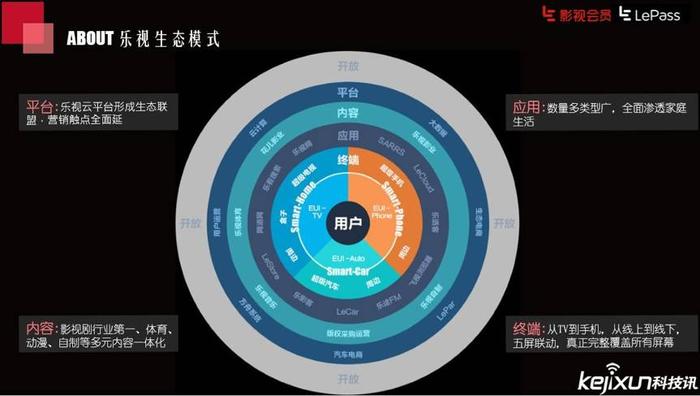

摘要:乐视号称有七大生态,是一个杂糅了电视、视频内容制作、云计算、电动汽车等多种业务的集合体。其实质是围绕汽车和电视展开。不可否认,电视+视频内容+手机三者相互配合,有协同作用,是个不错的生态,市场也已验证了乐视电视生态。不过,即便电视业务进入复制扩大阶段,也并未成为乐视的现金牛。

乐视网股价创13个月新低 市值4个交易日蒸发128亿元

乐视网股价创13个月新低 市值4个交易日蒸发128亿元

“融资能力弱”是果不是因

贾跃亭多次说乐视的软肋是融资能力弱。但我有个比喻:资本是狗。人追狗追不上,狗追人跑不了。

在这个流动性泛滥且资讯高度发达的朝代,好项目是“狗”追逐的对象,没有“养在深闺人未识”这种事。#何况每年开上百场发布会#

有人认为“乐视融资不少”,但奈何贾跃亭想做的事儿实在太多。

2011年以来,乐视网在资本市场股权融资不到70亿、非上市部分股权融资(手机、体育、汽车等)约200亿。也就是说,“不用还”的钱只拿了不到300亿。其它通过发债、质押股票、银行贷款获得的债权融资是要还本付息的。

这融的钱是多是少?

与滴滴稍加比较就会明白:仅2016年6月的一轮,滴滴就拿了73亿美元,几乎是乐视系股权融资总额的一倍半。而乐视已开始烧钱的业务有:视频网站(乐视网)、智能硬件(手机、电视机)、网约车(易到用车)、电商、超级汽车、体育……滴滴的业务不过是乐视的子集!

所以说,乐视资金紧张的根本原因是没能说服“真正的大佬”。但融资能力弱是结果而不是原因。

融小钱办大事,风险当然大。

乐视这种四处摊业务、拼凑资源的作风,与其创始人及乐视在一开始的出身基因密不可分。

乐视的SP背景

中国的互联网公司分为两类:SP出身与非SP出身。

SP是Service Provider的缩写,意即“服务提供商”,通常指电信运营商的供应商。电信运营商负责通道和收费,SP提供服务和内容。

早期的互联网公司几乎都做过SP(如新浪、搜狐、网易、腾讯),特别是在“互联网泡沫破裂”的那几年,SP成为它们的“救命稻草”。不过,数千家SP中的绝大多数是以短信形式提供阅读、音乐等内容的垂类供应商。

截至2008年,具备《经营许可证》的SP达到2.2万家(其中取得运营商接入通道的有数千家),胡定价、乱收费、恶意扣费等等“抢钱”行为大行其道。终于造成“乱象丛生、民怨沸腾”的局面,移动运营商被迫对SP进行清理。运营商高管因“寻租”落马者众,最引人注目的事件是中移动二号人物、“移动梦网之父”鲁向东因受贿被判无期。

清理过后,SP中的佼佼者不仅活了下来,而且分头寻找新的出路。

四大SP当中,华友世纪与光线传媒合并主攻视频内容、掌上灵通转型互动营销、空中网去做无线传媒,TOM则“偃旗息鼓”。

但到现在,真正“出息”的却不是曾经红极一时的“四大”,而是乐视网、掌趣科技、全通教育、昆仑万维。它们逐步洗掉SP印记,变得“越来越像互联网公司”并先后成为资本市场的明星。

因此中国的互联网公司可分为两类:“SP背景”与“非SP背景”。或许再过若干年,两者间的差距才有可能消弭于无形。

乐视的“非SP化”

2010年8月12日,乐视网在深圳创业板上市,代码300104.SZ。

乐视提供的是“网络高清视频服务”,赚的是包月费,主要通过电信运营商收取。2009年,“网络高清视频”业务营收的72.21%通过电信运营商获得。

值得称道的是,早在上市前乐视已经开始探索新的变现模式,逐步降低SP业务所占的比重:

2007年,通过视频网站的广告发布取得530万营收,SP业务在总营收中的比重降至86%;

2008年,网站广告收入增至1740万,版权分销收入340万,SP比重降至72%;

2009年,广告、版权分销收入分别达至4740万和1270万,SP比重降至51%。

2012年以来,乐视将主营业务重新划分为三大块:广告、终端(智能收入、智能电视机)、会员及发行(付费会员、版权分销及影视发行)。

从营收结构来看,乐视已然脱胎换骨,不知底细者根本猜不到曾经做过SP。

SP年代的遗产

SP绝非一无是处,特是乐视在自己的SP时代积攒了一大笔宝贵的财富——版权。

在没有支付宝、网银的年代,电信运营商庞大的扣费系统对小额支付而言真是太好用了。于是互联网公司纷纷借重移动运营商。例如腾讯让新用户通过短信注册QQ号,再与运营商分享收上来的短信费。

但电信运营商对SP有极其严苛的版权要求,不论音乐、文字还是视频,只要版权方面稍有瑕疵,就会拒绝与SP结算。

早年视频网站把钱烧在带宽、服务器及线上推广上,眼里只有PV和广告收入,不注重内容投入。但要做运营商的SP必要合法地取得版权。乐视因祸得福,以“白菜价”获取了版权内容。根据招股文件,2007年采购电影、电视剧的均价为1.74万元/部,2008年为2.68万元/部,2009年采购量为前两年总和的7倍,均价只有1.47万元/部。

2007年、2008年、2009年,三年的版权采购费用加起来只有5850万元。截至2010年4月,乐视拥有电影版权2324部,电视剧版权4.31万集。

2009年起,视频网站之间爆发“版权大战”,所有玩家都同时成为原告和被告。乐视却通过向其它视频网站转让播出权获得可观的“版权分销”收入。2011年此项收入达3.55亿,占营收的59%!

随着早期囤积的版权内容陆续到期及智能终端业务的兴起,版权分销业务才逐渐失到在乐视的重要地位。

“乐视帝国”的核心是视频网站。版权红利耗尽,只好与其它玩家“硬碰硬”地抢购,分销业务也日渐凋零。花得多了、赚得少了,乐视的核心业务陷入“亚健康”。

在这种情况下,乐视用“财技”粉饰表报也是不得已而为之,谁让创业板要求企业必须赢利(年报亏损直接退市)。

SP背景企业的先天不足

与真正的互联网公司不同,垂直类SP寄生于移动运营商,生杀予夺仰赖“关键人物”的鼻息,不需五脏俱全,资金、技术门槛极低,“几万元起家做SP赚到几百万” 这样的“励志”故事曾经广为流传。

SP的首要任务不是打磨产品、琢磨用户,而是搞定运营商。

乐视网、掌趣科技、全通教育、昆仑万维都是SP中的佼佼者,但与一、二线互联网公司比有些先天不足,主要表现在产品能力和渠道能力。

当年的许多SP成功过于轻易,企业家往往陷于对“整合资源”的膜拜,倾向于认为把人才、资金、渠道、牌照等资源运作齐备就能无往而不利。好比买来猪头、猪蹄、猪尾巴、猪心、猪肝、猪排骨就以拼出一头活蹦乱跳的猪来。反观真正的互联网企业进军新领域时则相当谨慎。腾讯做了几年电商后,果断地把包袱甩出了京东;阿里觊觎智能汽车主要假手于上汽。

乐视的问题就是把事情想得太容易,而见惯企业兴衰的投资大佬没有被说服。乐视已经算是转型最成功的SP、贾跃亭在所有这些SP企业家里也可以说是最关注产品的人,然而他跟真正的做产品出身的“乔布斯”们,从思维方式上、从企业的战略思路上还是有根本性的不同。

雷军私下跟朋友评价乐视之事时说“少一些胡来的人,大家都可以安心做事”,这个“胡来”,无意中生动地定义了产品出身的雷军对资源整合出身的贾跃亭的感觉。

然而乐视不是德隆

这两天有些文章质疑“乐视是不是第二个德隆”。这是对德隆与乐视的双重误会。

“德隆模式”的核心、后来也成为它致命痛点的一点是——产融结合。

德隆模式可以概括为三部曲:

第一部,以资本运作为手段整合传统产业;

第二部,为标的企业引进新技术、新产品,增强其核心竞争力,进而使企业价值获得大幅提升;

第三部,不择手段地兑现标的企业升值,回收资金投向新的标的。

德隆立志以资本运作的方式去整合一个又一个的产业,被戏称“相当于国有计委”。

截止2003年底,在“产”这一端,德隆控制了177家生产型企业,横跨食品、汽车配件、电动工具、水泥四大产业,年销售收入超过400亿;在“融”这一端,德隆直接控制着三家金融租赁公司、两家证券公司,与之有染的信托公司、保险公司、商业银行不计其数。法院最终认定德隆涉嫌非法吸收公众存款450亿元操纵证券交易价格非法获利98.61亿元。

乐视的情况不必赘述,四个茶壶三个盖是有的,拉高股价套现或抵押融资是有的,但远远谈不上“产融结合”。

此外,乐视网是上市公司,非上市部分的诸多公司也已独立融资,外部投资者会起到监督、制衡作用,“乐视体育向乐视致新供应商付账”的情况不会出现。乐视旗下诸多实体相当于一个个“水密舱”,而不是“多米诺现象”。

简单来说,就是乐视今天的资本架构、“乐视系”运作模式以及面临的资本环境,与当年的德隆完全不可同日而语,把它们简单类比失之于粗暴。

当然,如果恐慌蔓延,整个乐视系的悲剧还是有可能发生。

乐视的激进是值得同情的,作为互联网后起之秀,乐视战略空间逼仄,若想获得足够空间,只能激进、突进,以至于乐视一直来不及整固电视业务,等待其贡献足够的现金流。这其实是一出中国式创新的悲剧。按一般规律,一项重要的创新足以使首创者获得一骑绝尘的优势。乐视可以算得上国内互联网电视的鼻祖,它的启动还略早于美国的同行Netflix。

重要IP所有者,如苹果、Facebook、google、亚马逊,乃至国内的BAT,在它们诞生初期,在同一个市场,同一领域,没有像样的竞争者。因而市场重奖IP所有者,给予足够的红利,使其瞬间爆发,获得行业统治力。因为当后来者看清楚模式时,已经失去时间窗口。但由于乐视进入的行业,以及贾跃亭个人原因,乐视在爆发前夜,遭受多重变故,没有获得瞬间爆发的机会,而其发展模式已逐渐为外界所认识,遭到行业遗老们的贴身模仿,陷入艰苦的价格战,迟迟无法实现盈利。

此后的乐视无比重视战略先机,将其等同于生命线,由此开始了战略跃进的蒙眼狂奔。在2015年以及之前的资本泡沫中,乐视活在PPT上,讲好故事,再融资,将吹过的牛坐实了,乐视活得很洒脱。资本也乐在其中,甚至上瘾。但进入资本寒冬后,融资艰难,加之现有模式一直未能让收益变正,PPT流变成了毒药。在泡沫时代被资本忽视的战略缺陷,在资本寒冬中被放大出来,甚至出现误伤。

但毕竟乐视网和乐视汽车还是优质资源,尤其乐视造车是认真的。乐视在全球召集一批顶级汽车人才,几乎都是一时之选。乐视能将这些人搞定,起码乐视汽车的故事能讲得通。全球顶级汽车配件制造商博世的中国区总裁陈玉东曾对澎湃新闻表示,看好乐视在技术上的努力,起码方向是对的。

此外,乐视对于汽车制造的供应链管理应该问题不大,虽然电视、和手机的复杂程度远远无法与汽车相比,但毕竟乐视通过电视和手机的供应链管理,乐视积累了一定经验。而且中国汽车产业链的高度成熟,加上丁磊等一批好手的辅佐,整合产业链也应该不是问题。

所以制造出一款有相当设计水准的汽车,乐视应该能做得到。至于如何说服消费者,这是个难题,好在贾跃亭一直是处理难题的高手,可以拭目以待。

本文综合自微信公众号寻找中国创客(微信ID:xjbmaker)、虎嗅网(微信ID:huxiu_com)和澎湃新闻(微信ID:thepapernews),如有侵权,请联系新浪新闻客户端。